教科書いまむかし

教科書紹介 中学校理科編

8平成29年(2017年)

8平成29年(2017年)

学習指導要領 「社会に開かれた教育課程」の提起

生産年齢人口の減少、グローバル化、技術革新等により社会構造や雇用環境は大きく、急速に変化しており、予測が困難な時代となりました。このように急激に変化する時代の中で、これからの社会を創り出していくために必要な資質・能力の育成が求められるようになりました。

こうした状況を踏まえ、中央教育審議会答申では学習指導要領の改善の方向性として、次の6点が示されました。

- ①「何ができるようになるか」 (育成を目指す資質・能力)

- ②「何を学ぶか」 (教科等を学ぶ意義と,教科等間・学校段階間のつながりを踏まえた教育課程の編成)

- ③「どのように学ぶか」 (各教科等の指導計画の作成と実施,学習・指導の改善・充実)

- ④「子供一人一人の発達をどのように支援するか」 (子供の発達を踏まえた指導)

- ⑤「何が身に付いたか」 (学習評価の充実)

- ⑥「実施するために何が必要か」 (学習指導要領等の理念を実現するために必要な方策)

また、これまでの学習指導要領から引き継がれてきた「生きる力」の育成をより具体化し、育成すべき資質・能力として次の3つの柱に整理されました。

- ア「何を理解しているか,何ができるか(生きて働く「知識・技能」の習得)」

- イ「理解していること・できることをどう使うか(未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成)」

- ウ「どのように社会・世界と関わり,よりよい人生を送るか(学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養)」

そして、理科では、この改訂で次のような内容の変更がありました。「エネルギー」領域では2年でも放射線の学習を行い、「生命」領域ではそれまで植物、動物を学年で分けて学習していましたが、再編成されました。また、「地球」領域では、「エネルギー」領域から圧力の学習が移動し、さらに全学年で自然災害に関する内容を扱うなど、大きな変更がありました。

大日本図書では、令和3年に『理科の世界』を発行しました。その後、情報の更新などを行い、令和7年以降も継続発行しています。

文部科学省

令和3年(2021年)版 理科の世界1年〜3年

従来通り、B5判で学年別3分冊の体裁です。また、単元配列も観察・実験がしやすい時期、理科室の使用が重ならないこと、発達段階などを考慮し、3学年全体を配列しています。

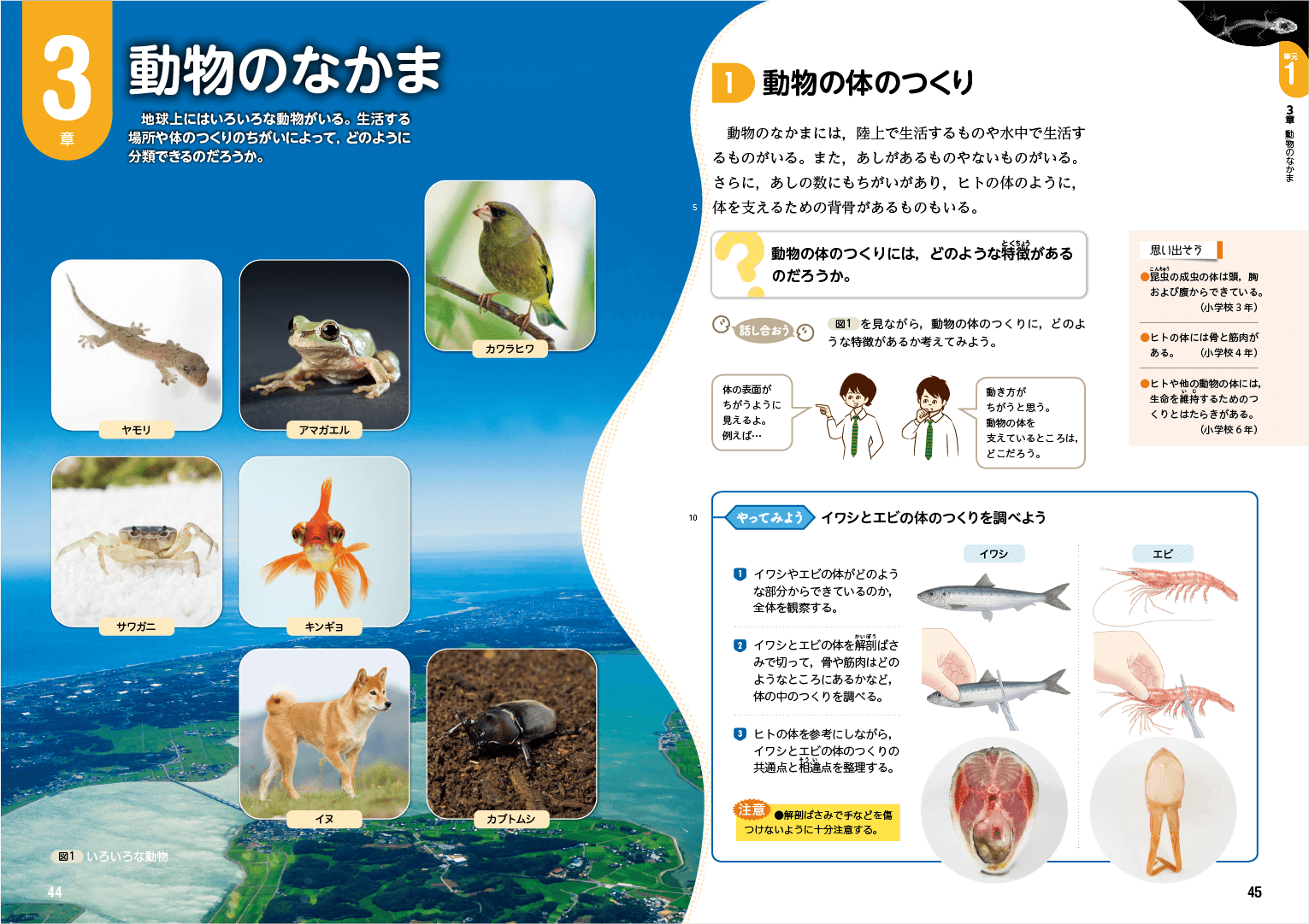

単元1 生物の世界|1年p.8〜p.71

この単元では、理科の見方・考え方を働かせて、身近な生物についての観察・実験などを行い、いろいろな生物の特徴を見いだして生物の体の基本的なつくりを理解できるようにしています。また、見いだした特徴に基づいて生物を分類するための技能を身につけ、思考力・判断力・表現力等を育成することが主なねらいとなっています。

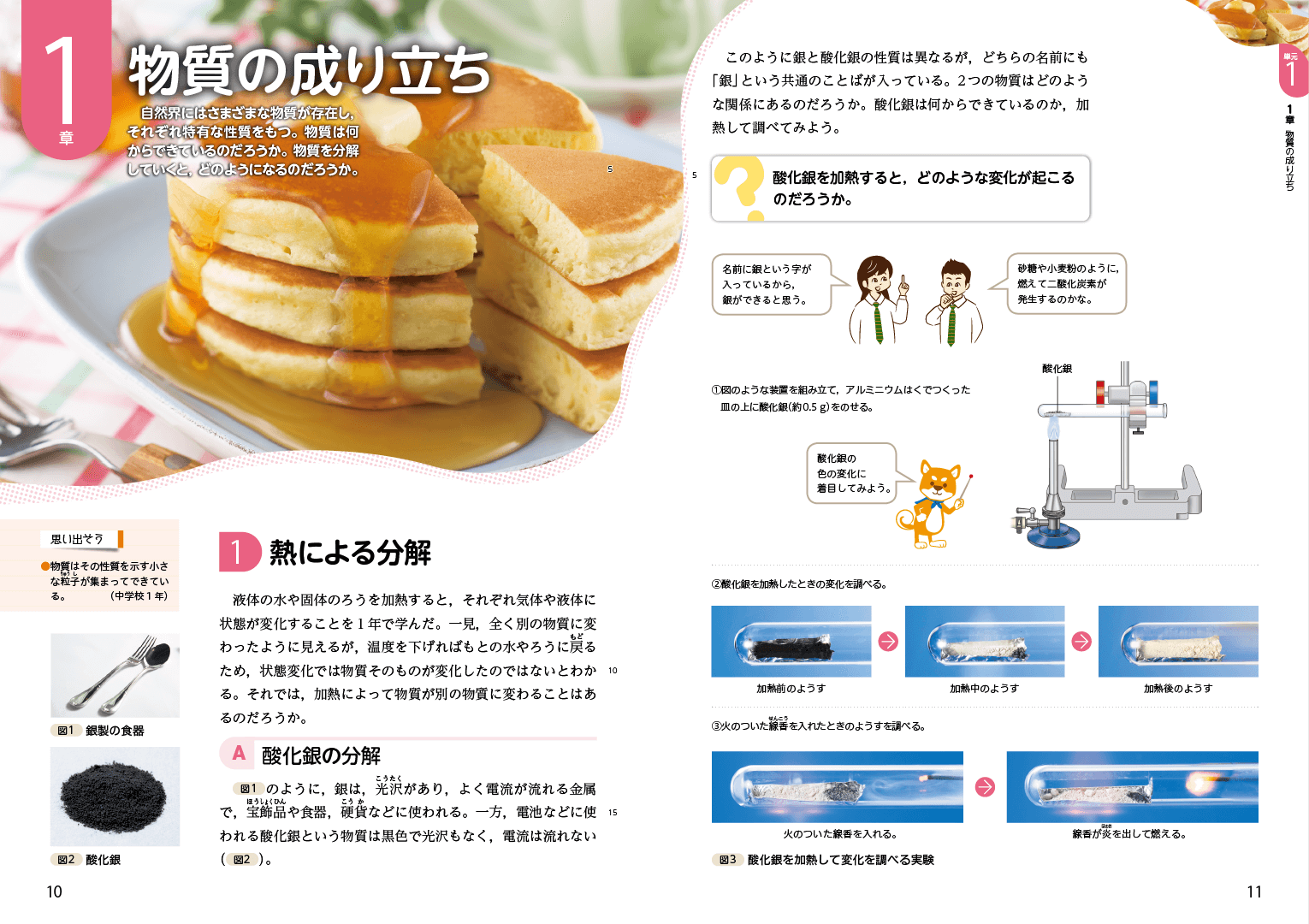

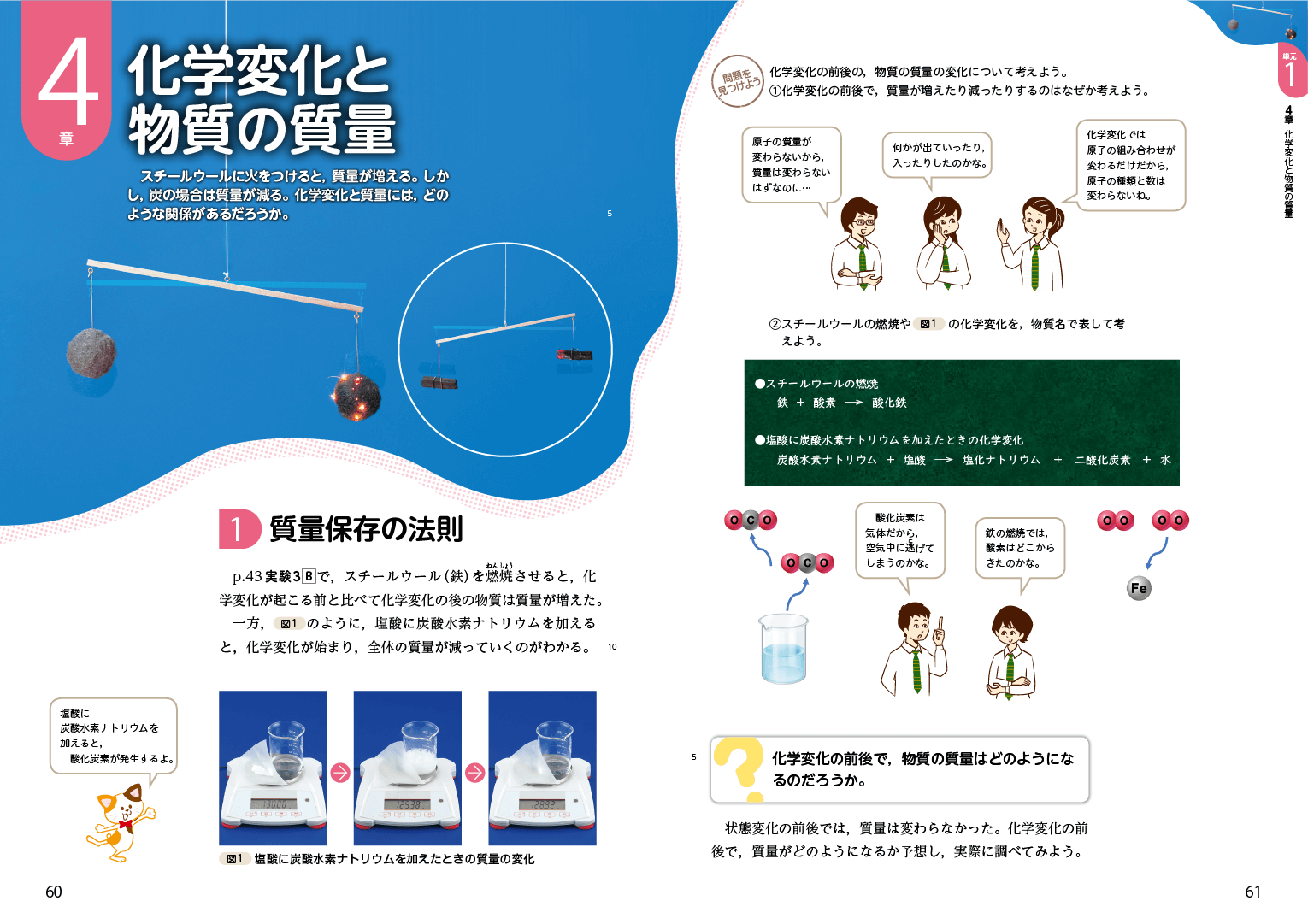

単元1 化学変化と原子・分子|2年p.6〜p.79

この単元では、理科の見方・考え方を働かせて、化学変化についての観察・実験などを行い、化学変化における物質の変化やその量的な関係について、原子や分子のモデルと関連づけて微視的に捉えさせて理解できるようにしています。また、それらの観察・実験などに関する技能を身につけ、思考力・判断力・表現力等を育成することが主なねらいとなっています。

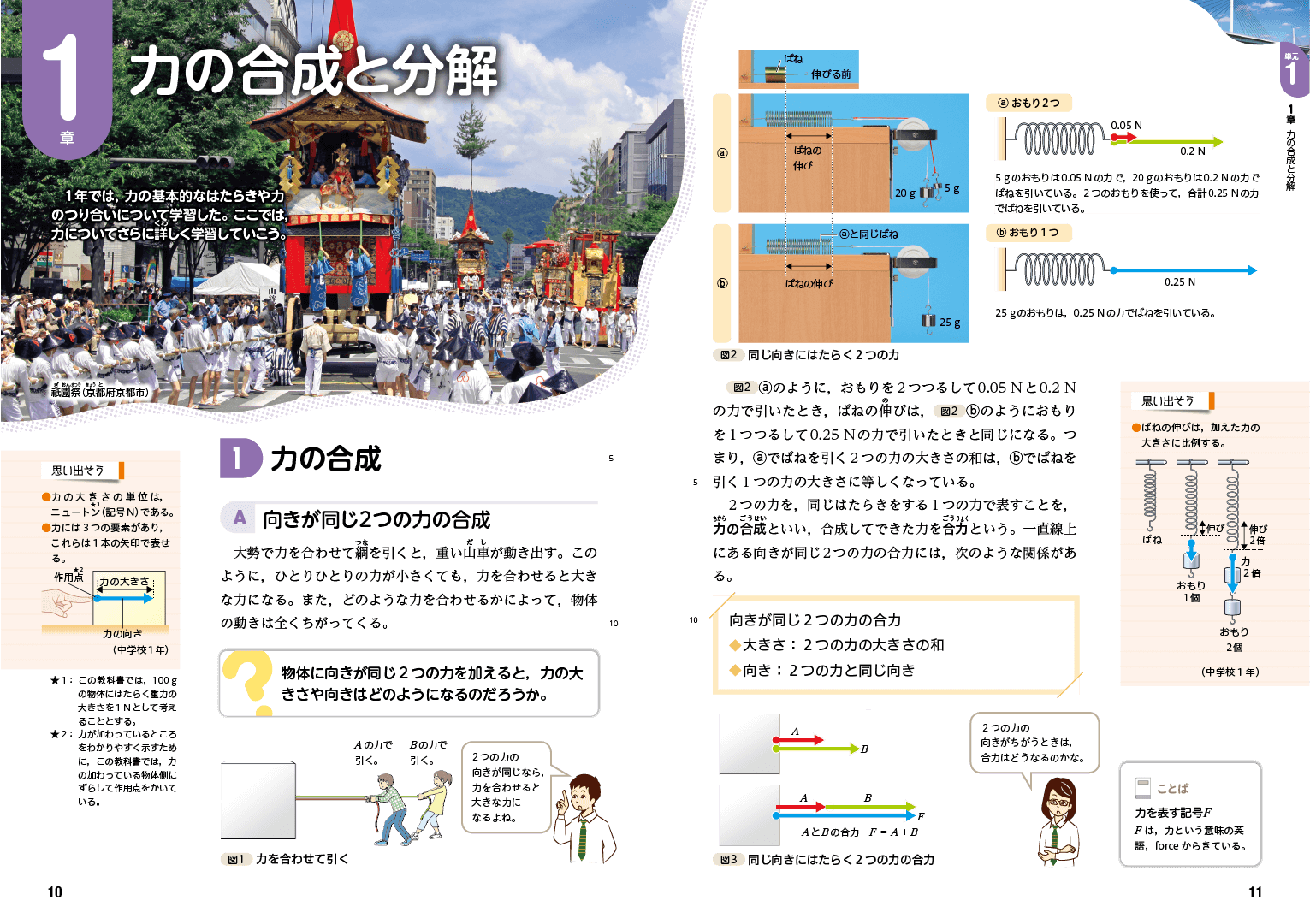

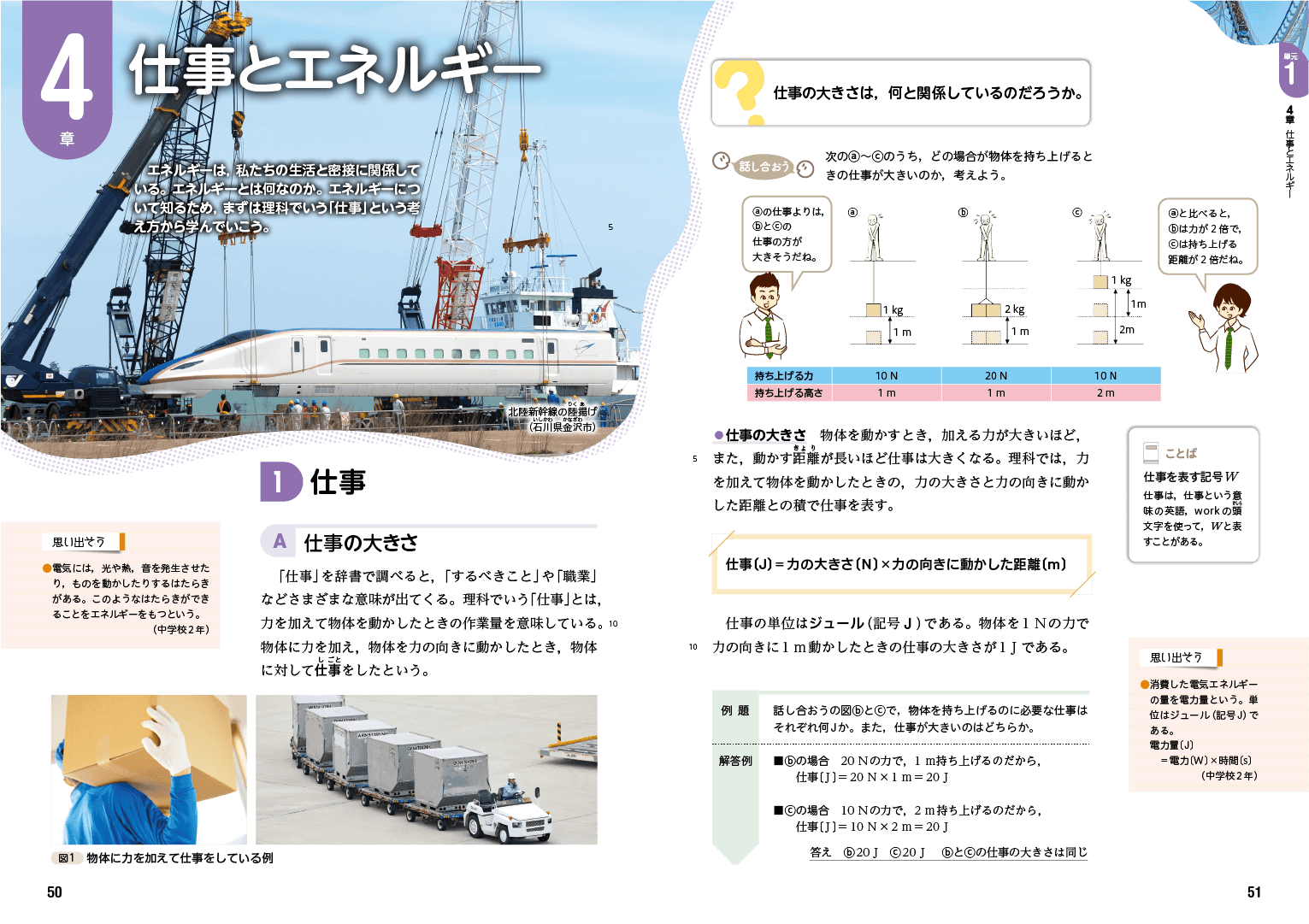

単元1 運動とエネルギー|3年p.6〜p.83

この単元では、理科の見方・考え方を働かせて、物体の運動とエネルギーについての観察・実験などを行い、力、圧力、仕事、エネルギーについて日常生活や社会と関連づけながら理解させるとともに、それらの観察・実験などに関する技能を身につけ、思考力・判断力・表現力等を育成することが主なねらいとなっています。

中学校理科の教科書の変遷