教科書いまむかし

教科書紹介 小学校算数編

7平成20年(2008年)

7平成20年(2008年)

学習指導要領「生きる力」の育成、基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力等の育成のバランス

平成10年改訂の学習指導要領のもとでは、学習内容が削減されたことや、大学入試科目の縮小などに関連して「学力低下」が叫ばれるようになり、国際的な学力調査でも、読解力、活用力などについて課題があることなどが明らかになりました。また、情報化が進む社会において、幅広い知識の習得とそれを活用する思考力・判断力・表現力などが求められるようになりました。

こうした情勢をふまえ、平成20年に告示された新しい学習指導要領では、「基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得」と「思考力・判断力・表現力等の育成」の2つをバランスよく達成することが目指されました。「理数教育の充実」「言語活動の充実」などが掲げられ、算数・数学に関しては授業時数が増え、学習内容の拡充がはかられています。

「算数的活動」はさらに重視され、学習指導要領の「内容」のなかに、それらの具体的な例が示されました。さらに、学年間の学習をスムーズにつなげ、知識・技能の確実な習得をはかるため、上級学年の内容の一部を、下学年で素地的に学習する「スパイラル」の形式も取り入れられました。

また、平成20年12月には文部科学省の教科用図書検定調査審議会により「教科書の改善について」が報告され、今後は教科書の質・量両面での充実を目指すべきとの考え方が示されました。補充的な学習や発展的な学習に関する内容を充実させること、基礎的・基本的な知識・技能が着実に習得されるよう既習内容の反復学習や練習問題などによる繰り返し学習に関する記述を充実させることなどを求められています。

この答申のなかでは、『多くの教員や保護者の間に定着している「児童生徒は教科書に記述されている内容をすべて学習しなければならない」とする従来型の教科書観については、「個々の児童生徒の理解の程度に応じて指導を充実する」、「児童生徒が興味関心をもって読み進められる」、「児童生徒が家庭でも主体的に自学自習ができる」といった観点から、教科書に対する考え方を転換していくことが求められる』と述べられており、これまでの教科書観とは明らかに変わってきていることが読み取れます。

総授業時数は下の表のように増加し、学習内容の充実がはかられました。

| 総授業時数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |

| 平成10年版H10 | 782 | 840 | 910 | 945 | 945 | 945 |

| 平成20年版H20 | 850 | 910 | 945 | 980 | 980 | 980 |

5年の「合同」や、6年の「文字と式」などが、中学校から小学校へ移行しています。また、数量関係領域が1年から設定されたり、5年で「素数」を扱うようになるなど、従来の学習内容が戻っただけではなく、新しい学習内容も追加されました。

大日本図書では、平成23年に「たのしい算数」を発行し、その後平成27年に『新版 たのしい算数』を発行しています。

ここでは、平成23年発行の『たのしい算数』を紹介します。

国立教育政策研究所

「学習指導要領データベース」

平成23年(2011年)版 たのしい算数 1〜6下

平成23年版の基本方針は以下の5つです。

- ◦算数的活動を一層充実させ、算数をたのしく学習できるようにする。

- ◦基礎的・基本的な知識・技能を確実に身に付け、学習や生活に活用できるようにする。

- ◦数学的な思考力・表現力を育て、学年の発達段階に応じて論理的な考え方や知的なコミュニケーションができるようにする。

- ◦数量や図形についての実感的な理解と豊かな感覚を育てる。

- ◦考えるたのしさを味わい、算数の学習への意欲を高める。

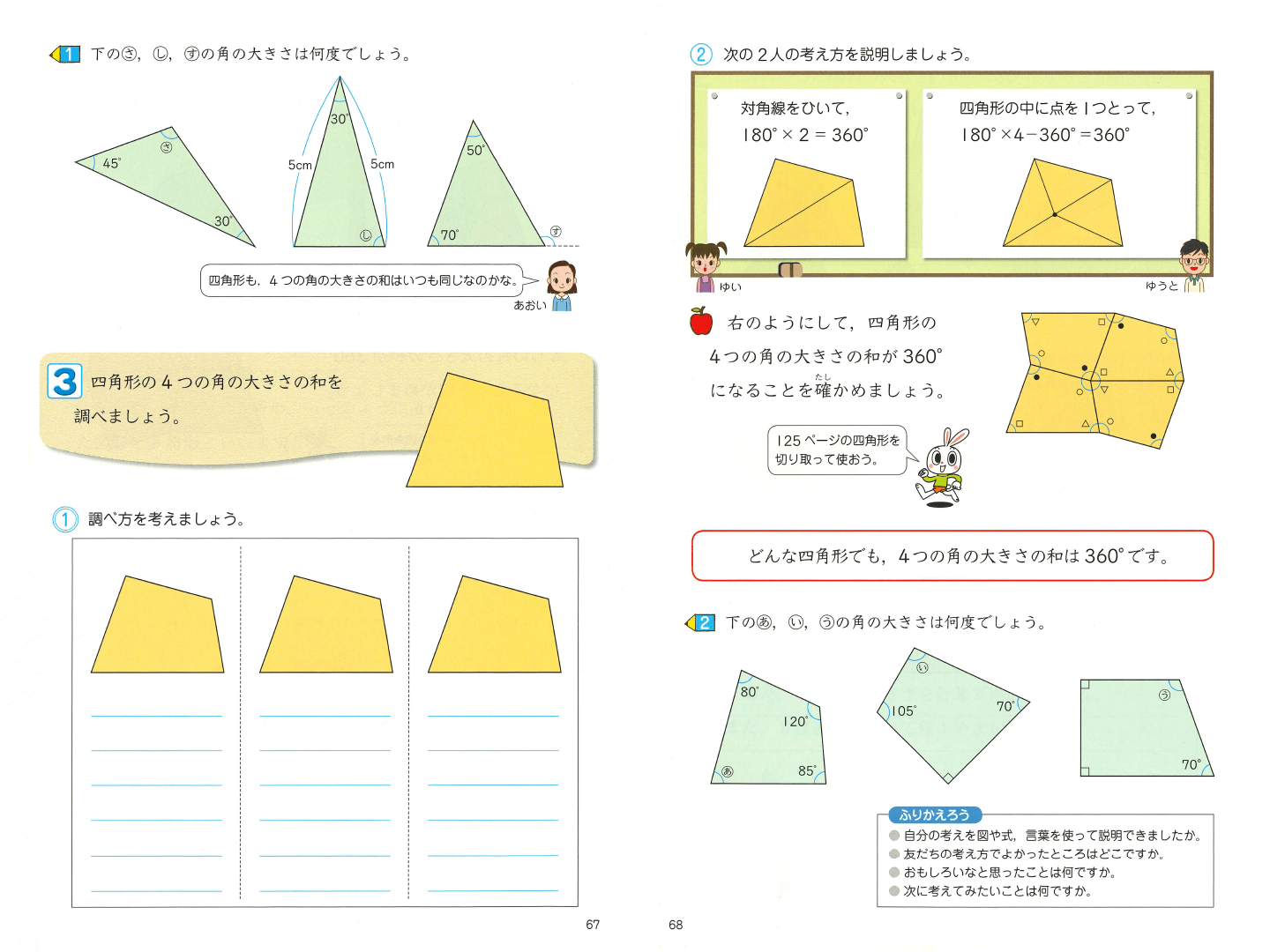

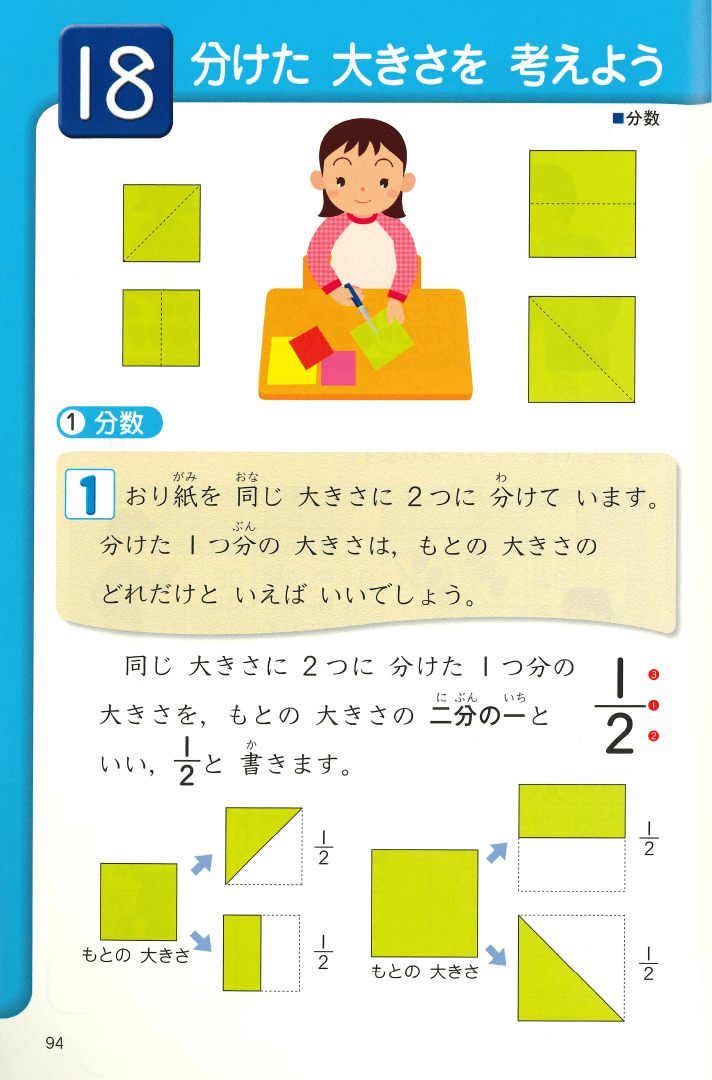

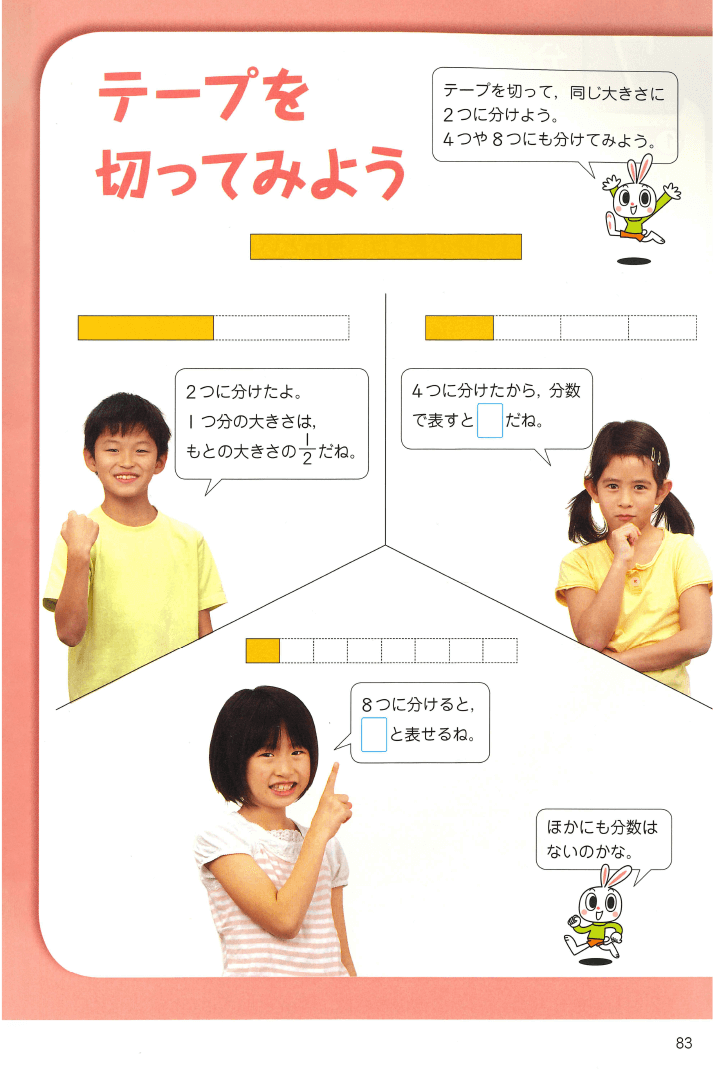

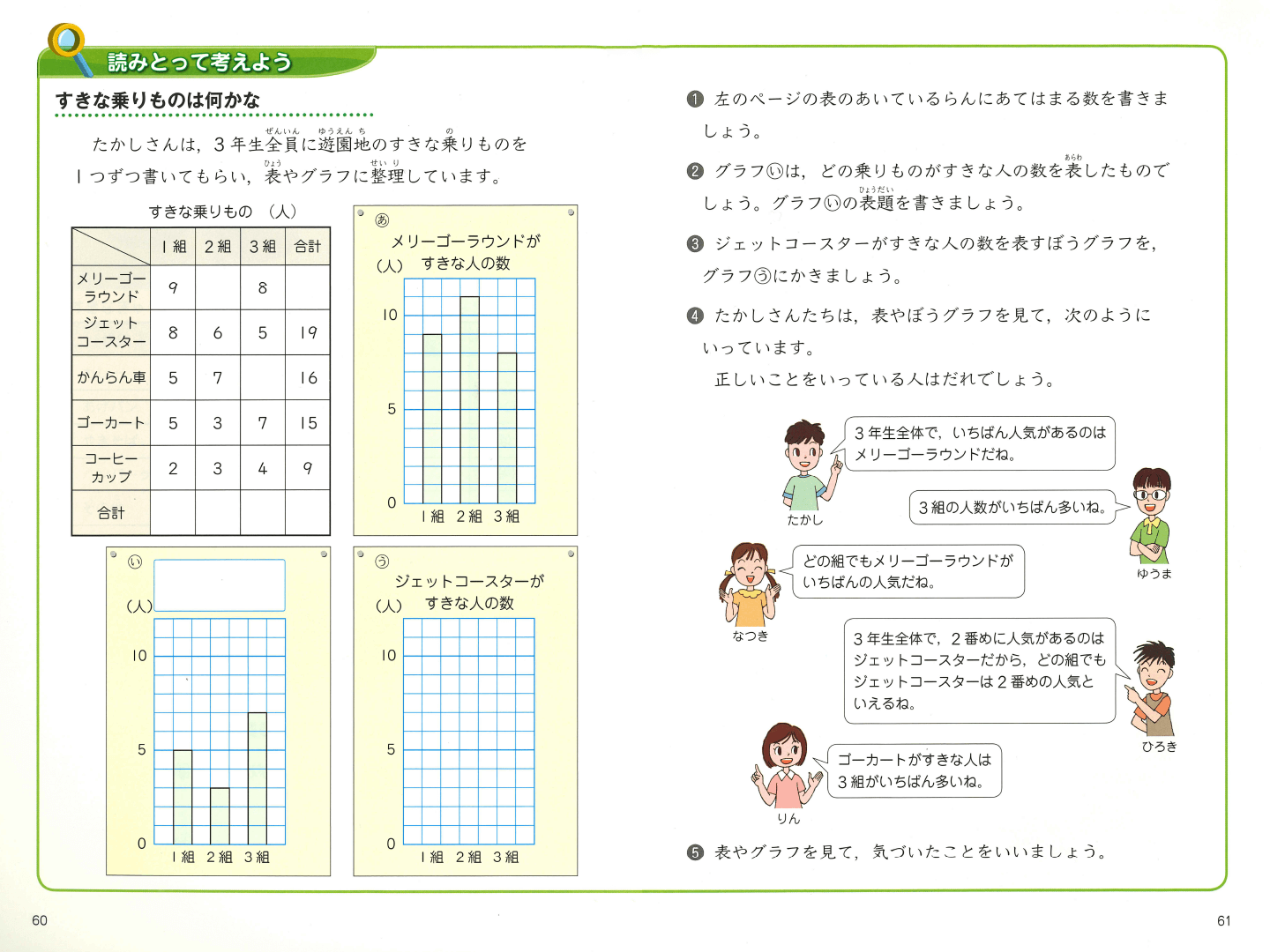

目次を見ると、数量関係領域が1年から設定されたため、1年単元6には「しらべよう」という、絵を使ったグラフの学習が入りました。また、中学校から移行してきた内容として、5年単元7「合同な図形」や、6年単元10「文字を使った式」などが目を引きます。

算数的活動

平成20年改訂の学習指導要領では、算数的活動が具体的に例示されました。

スパイラル

前述のように、平成20年改訂の学習指導要領では「スパイラル」として、いくつかの学習内容が設定されました。

特設ページ

PISA調査や全国学力学習状況調査では、多くの情報を読み解く力や、解決のしかたを図や式、言葉で表現する力などに課題があることが明らかになりました。教科書上では、読解力や表現力を養うため、前述のように各単元で工夫を凝らすとともに、特設ページでもそうした内容が取り入れられています。

平成27年(2015年)版 新版 たのしい算数 1〜6

平成27年版では、各学年1冊になりました。

小学校算数の教科書の変遷