教科書いまむかし

教科書紹介 小学校算数編

1昭和22年(1947年)

学習指導要領(試案)生活単元学習

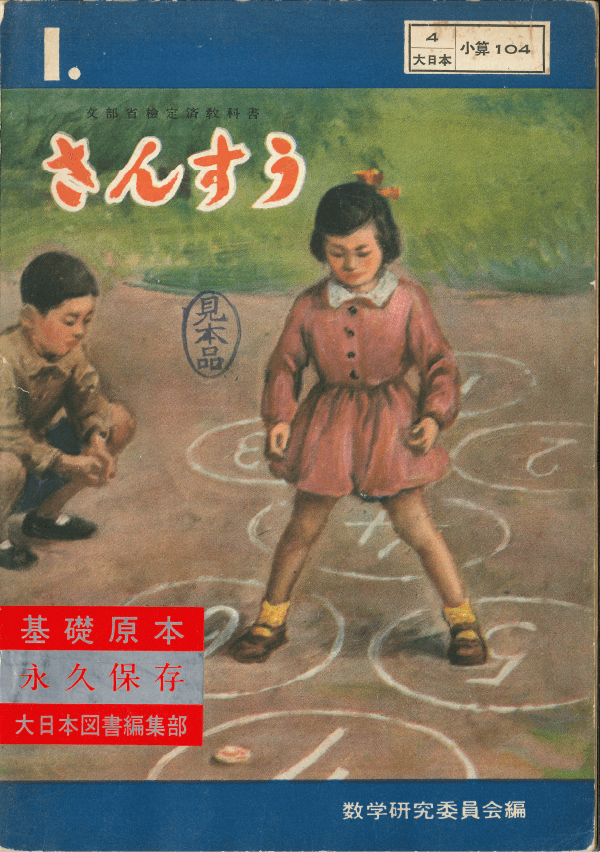

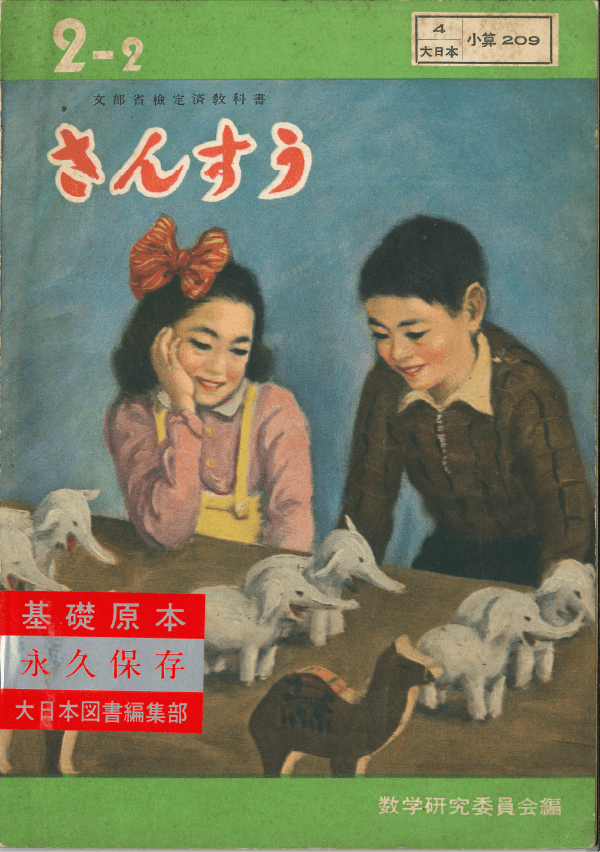

学習指導要領(試案)が昭和22年に告示され、昭和24年以降、民間が編集する教科書が発行されるようになりました。大日本図書も『さんすう』(4年以降の書名は『算数』、以下同様)を昭和25年に発行しています。

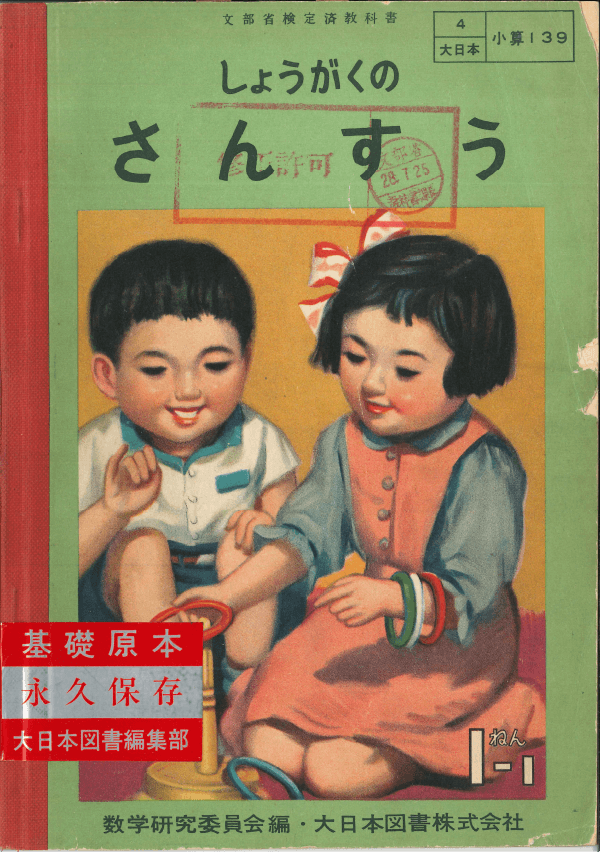

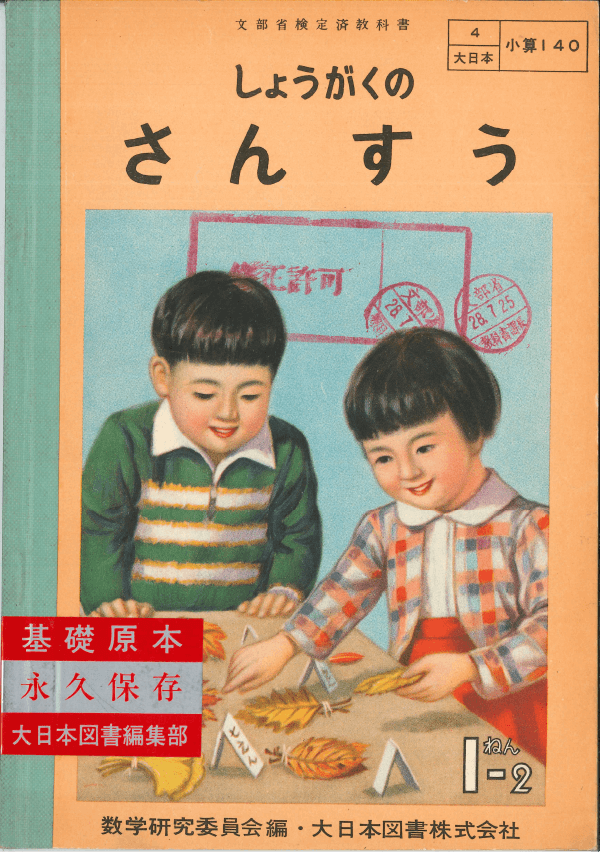

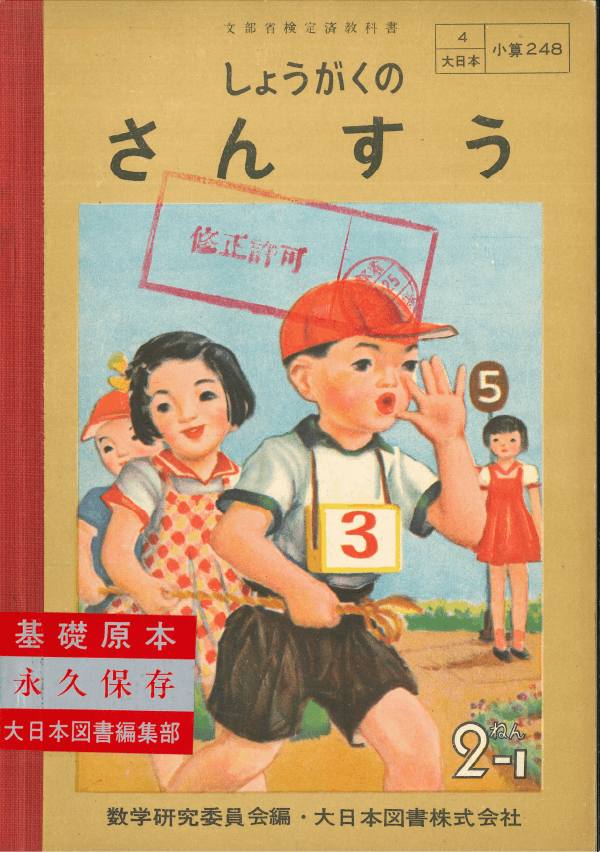

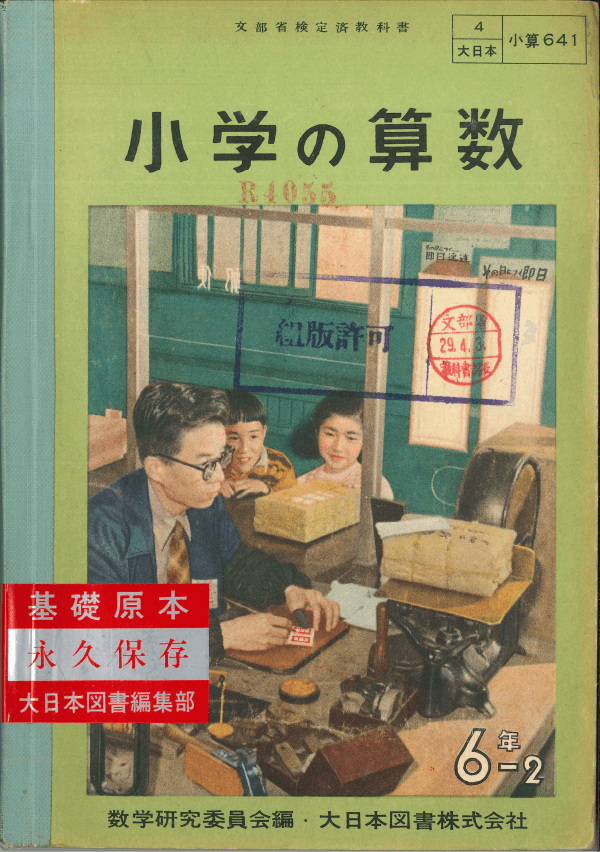

その後『小学校学習指導要領』算数科編(試案)改訂版が26年12月に告示され、27年に大日本図書は『さんすう 新版』を発行しました。同時に『小学の算数』も別シリーズとして発行しています。

当時の学習指導要領は、児童の実際の生活場面のなかから題材を選び、算数の学習をするという「生活単元学習」というスタイルをとっていました。指導目標についても、現在とは大きく異なるものとなっていました。

ここでは昭和27年度版『さんすう 新版』を紹介します。実際の内容を見てみましょう。

国立教育政策研究所

「学習指導要領データベース」

昭和22年(1947年)度版 算数 1〜6-2

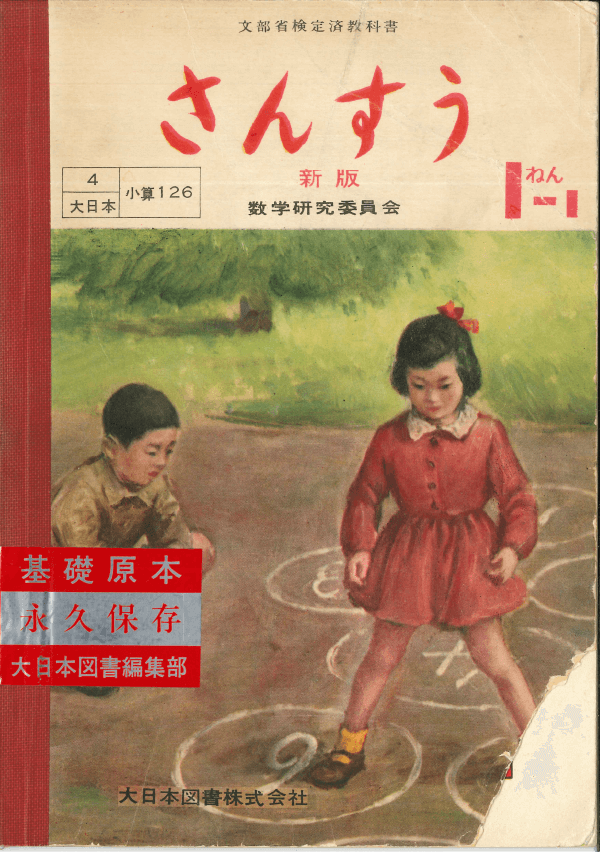

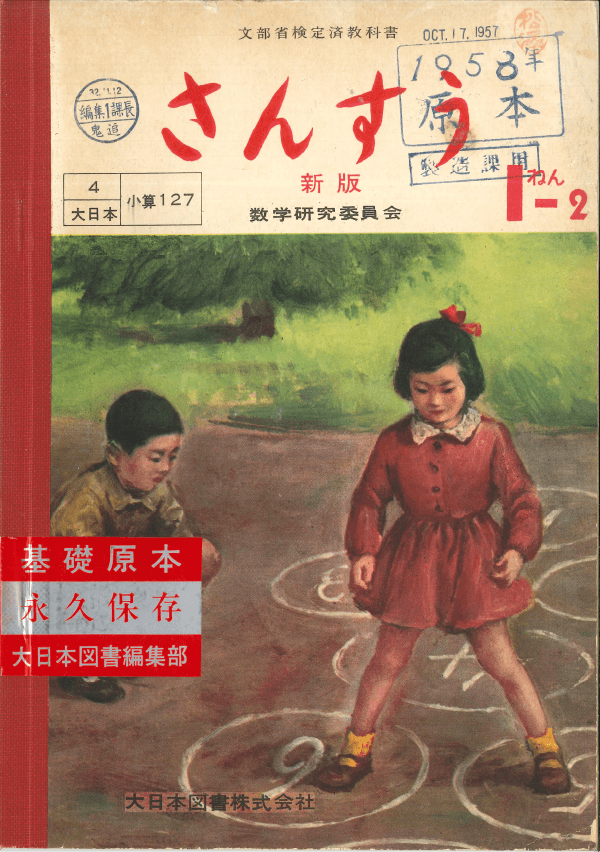

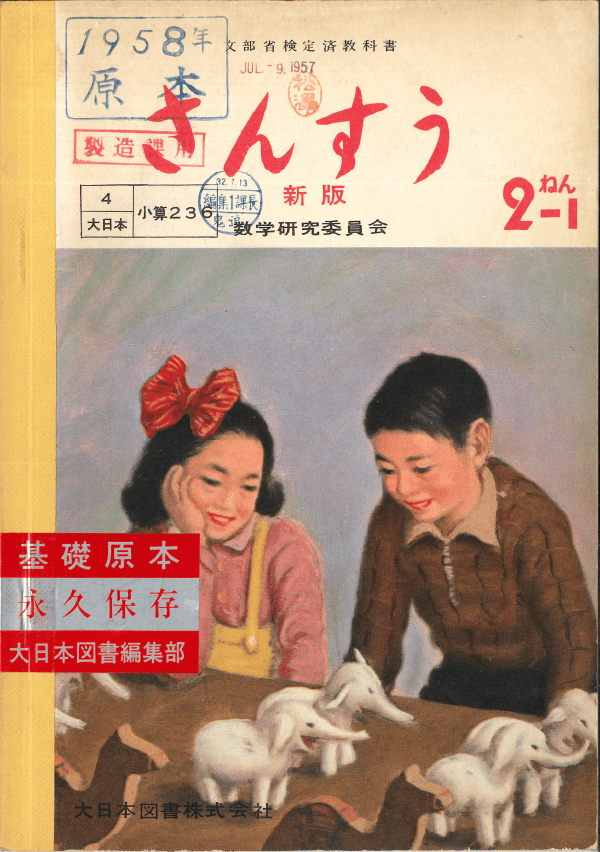

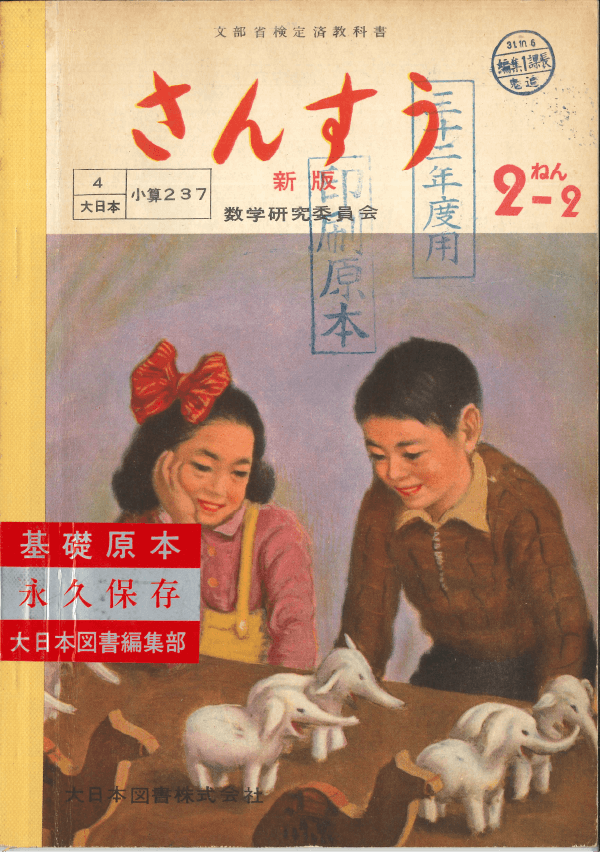

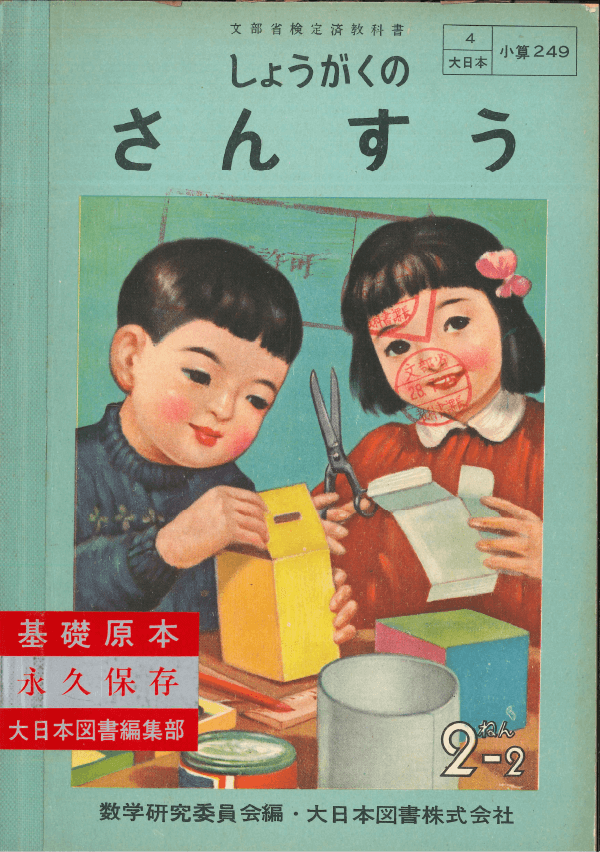

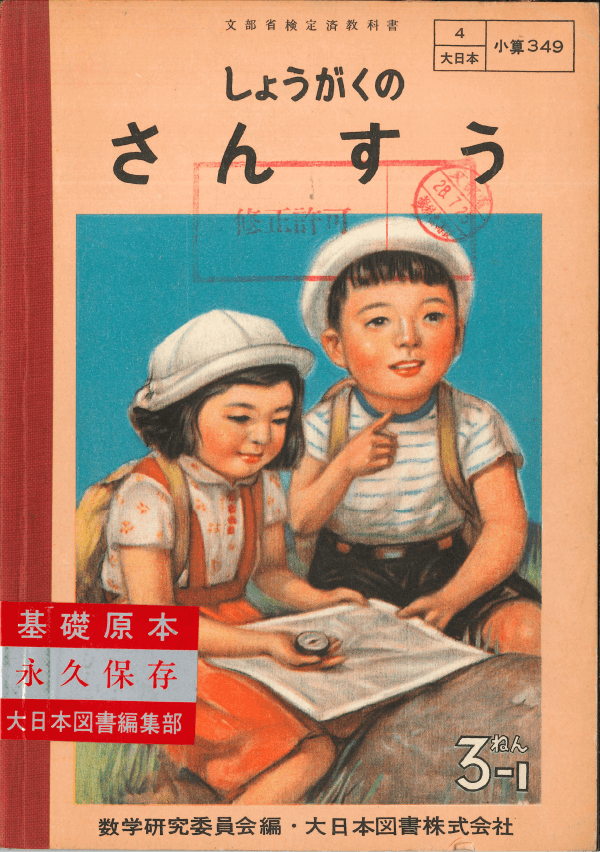

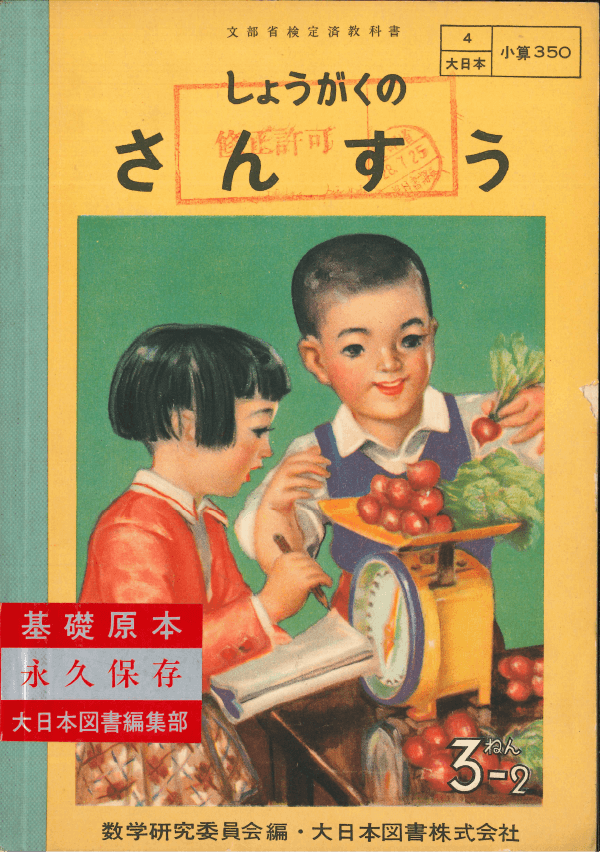

昭和27年(1948年)度版 算数 新版 1〜6-2

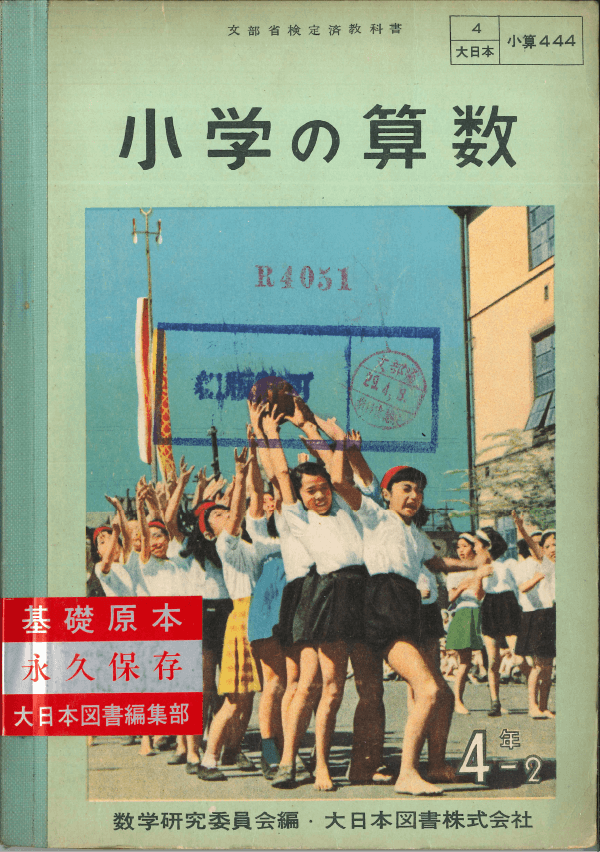

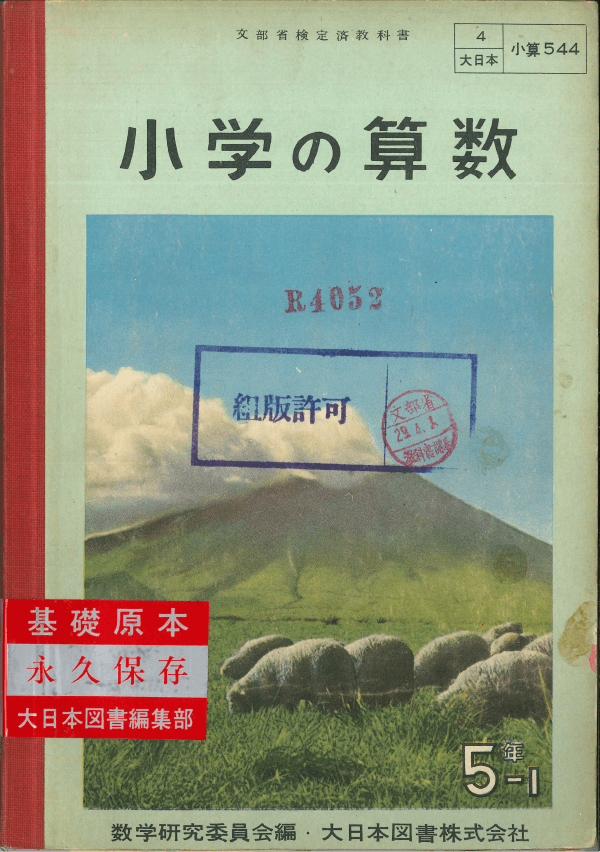

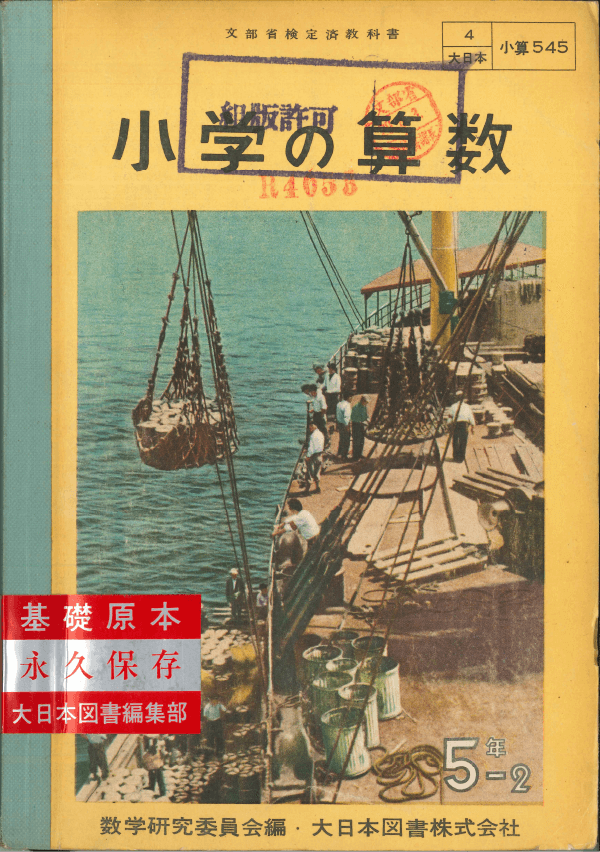

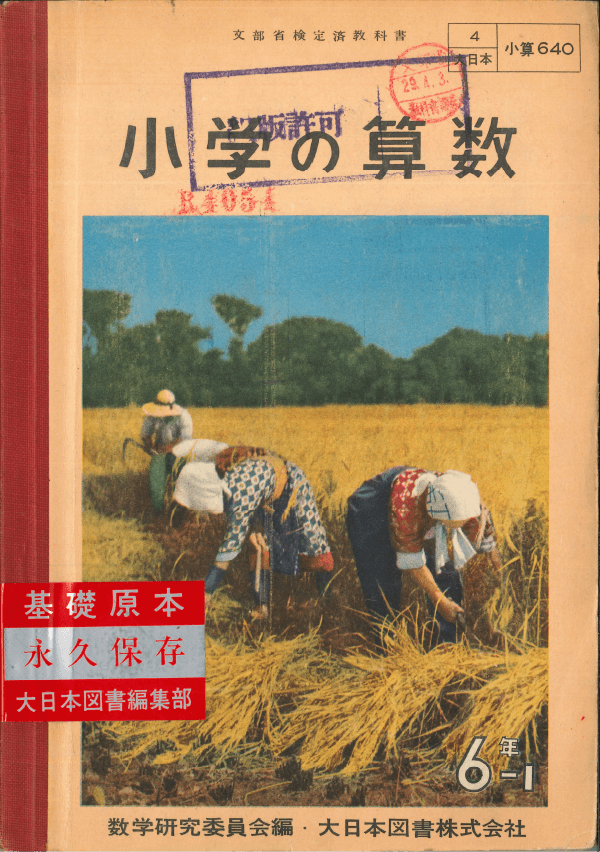

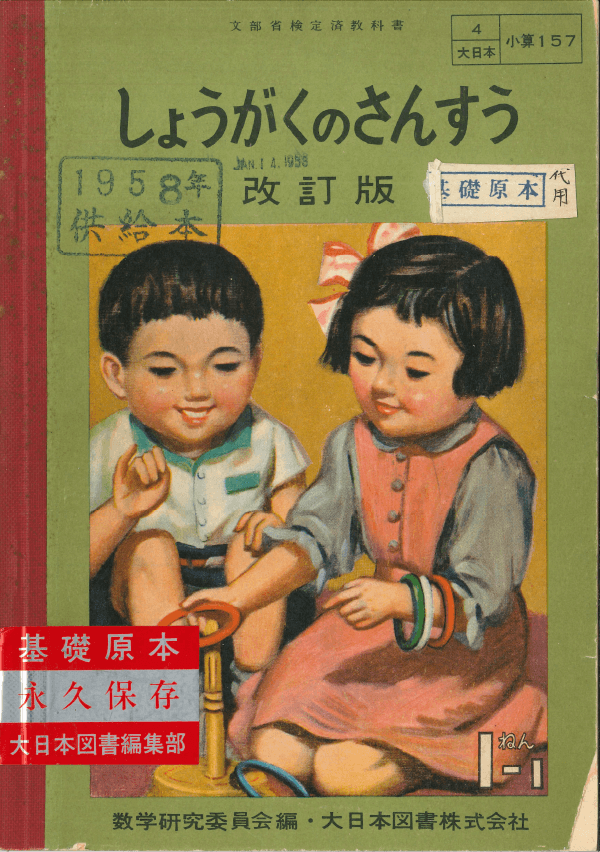

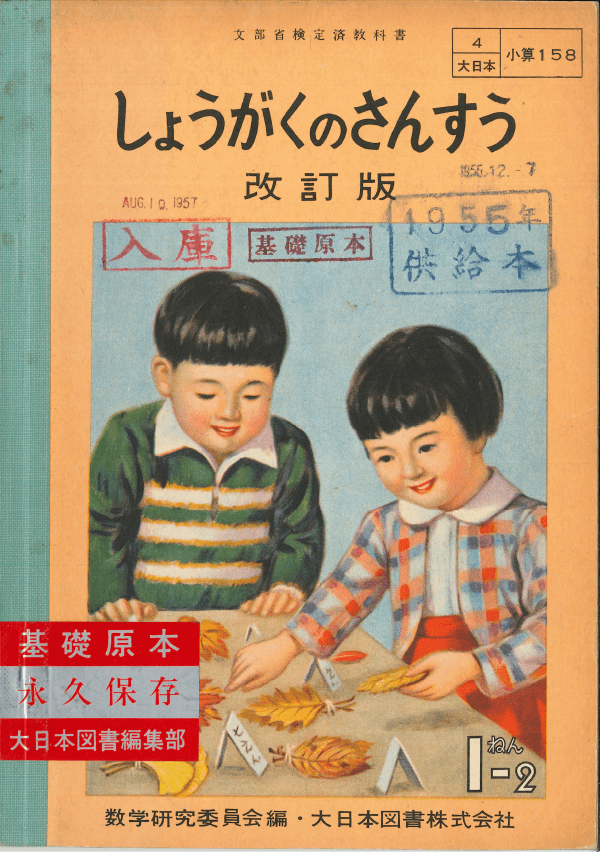

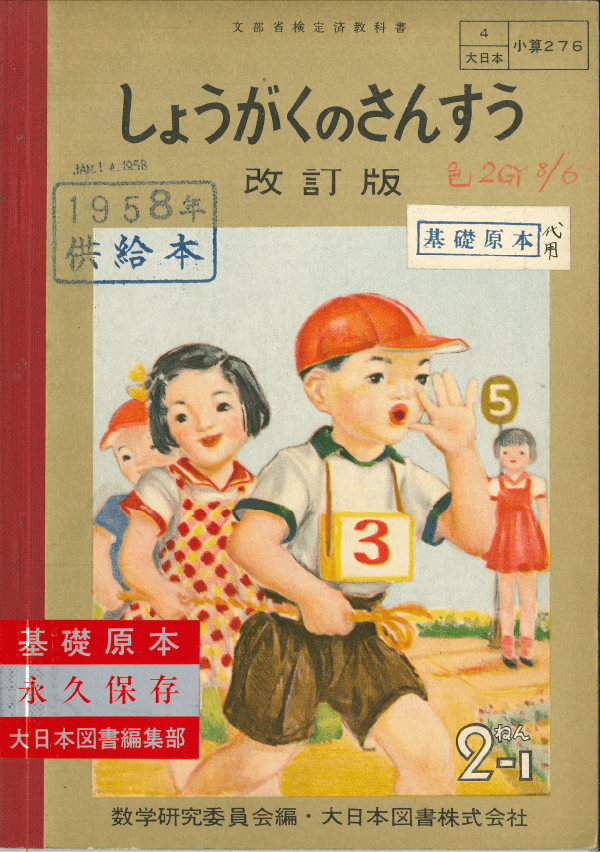

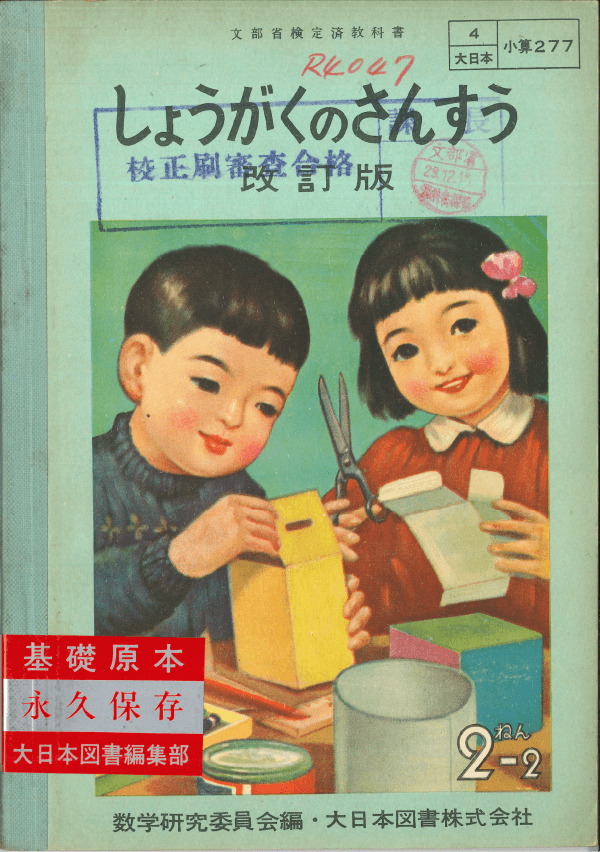

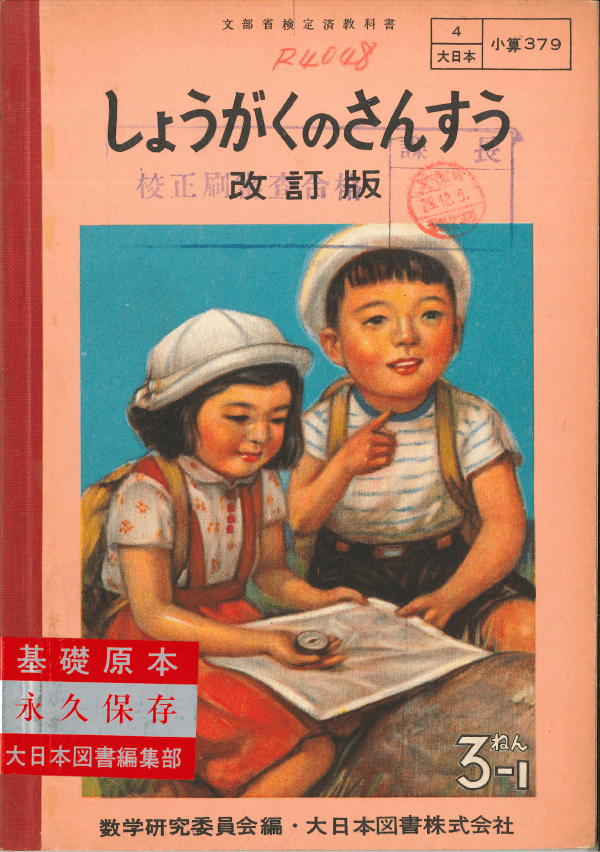

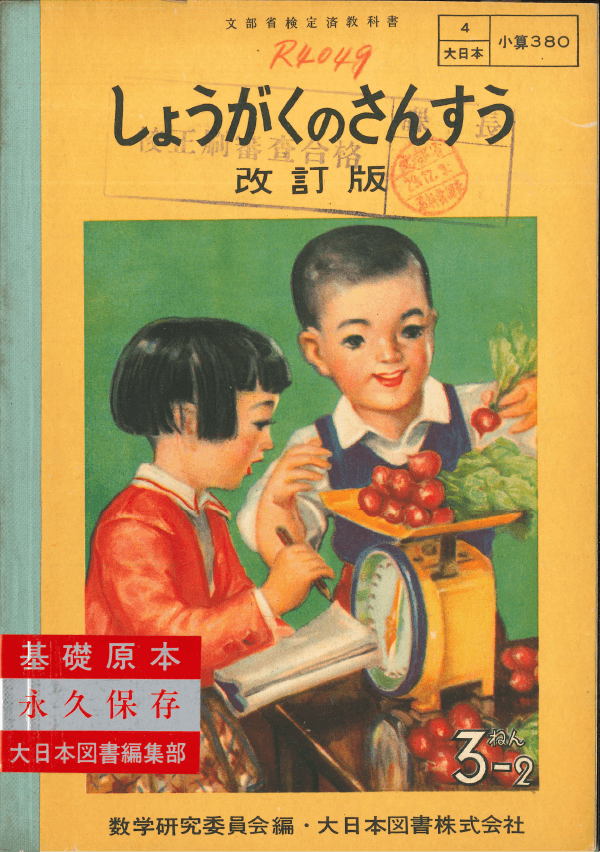

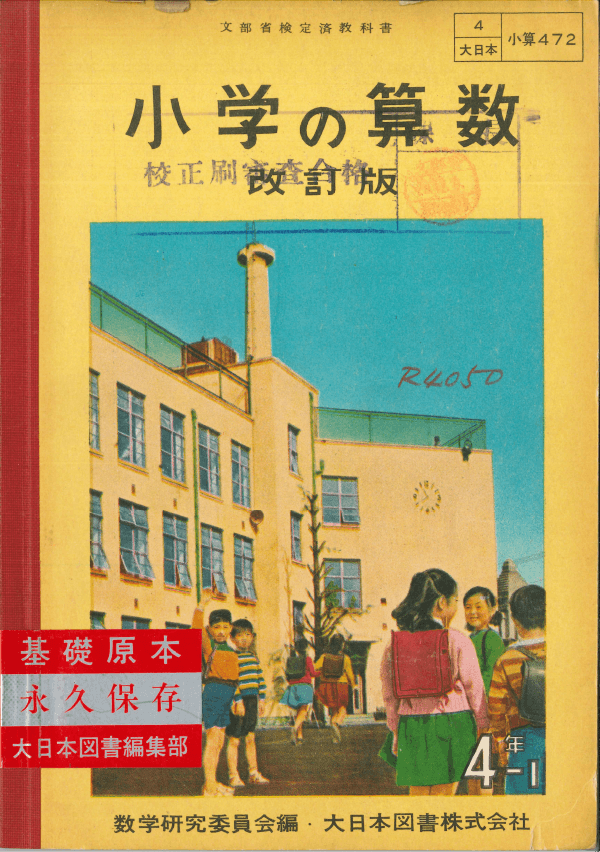

生活単元学習というだけあり、生活に密着した表紙が特徴的です。単元も数学的な内容を示すものではなく、学校や家庭での生活場面を表すものになっています。

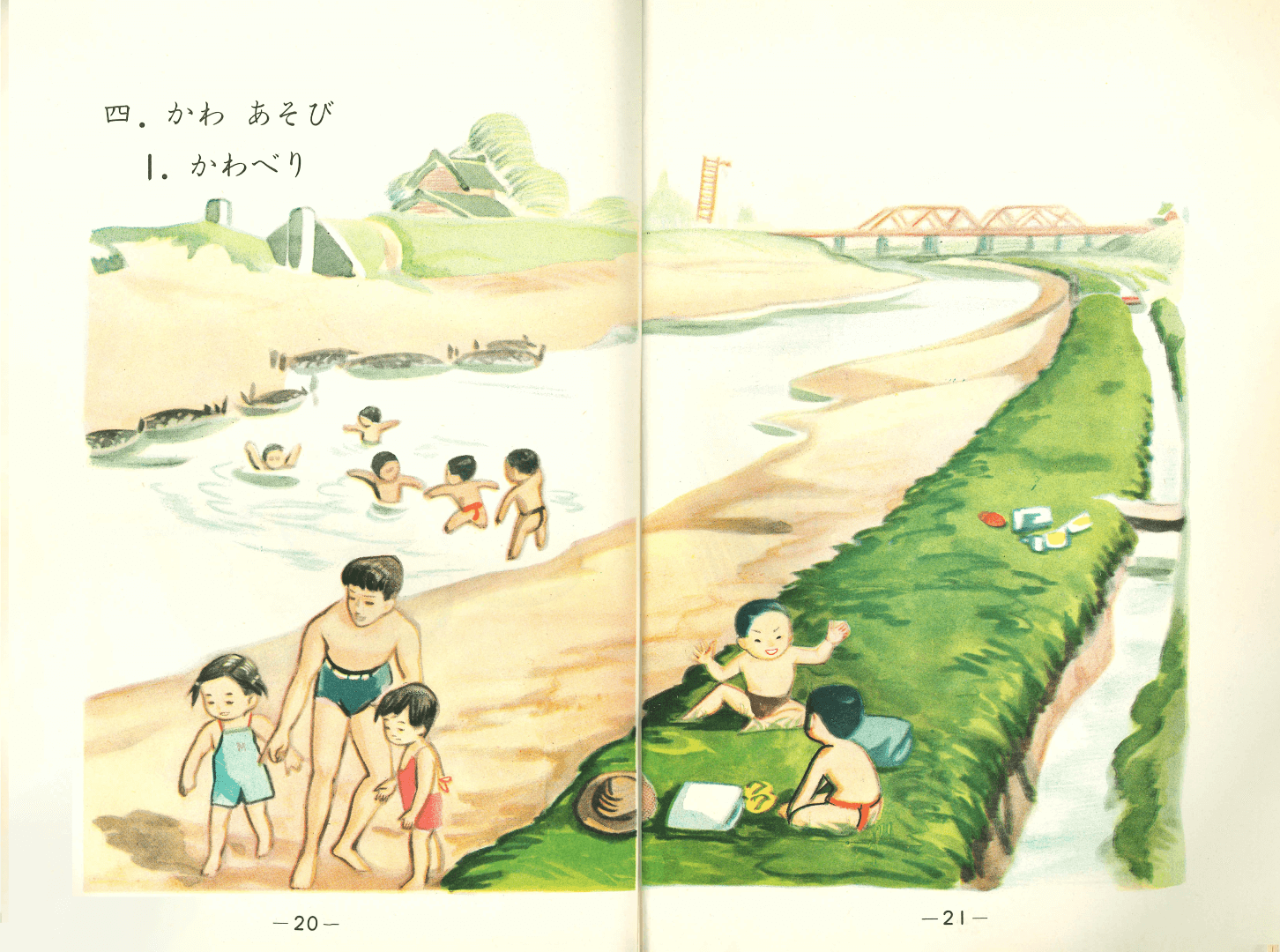

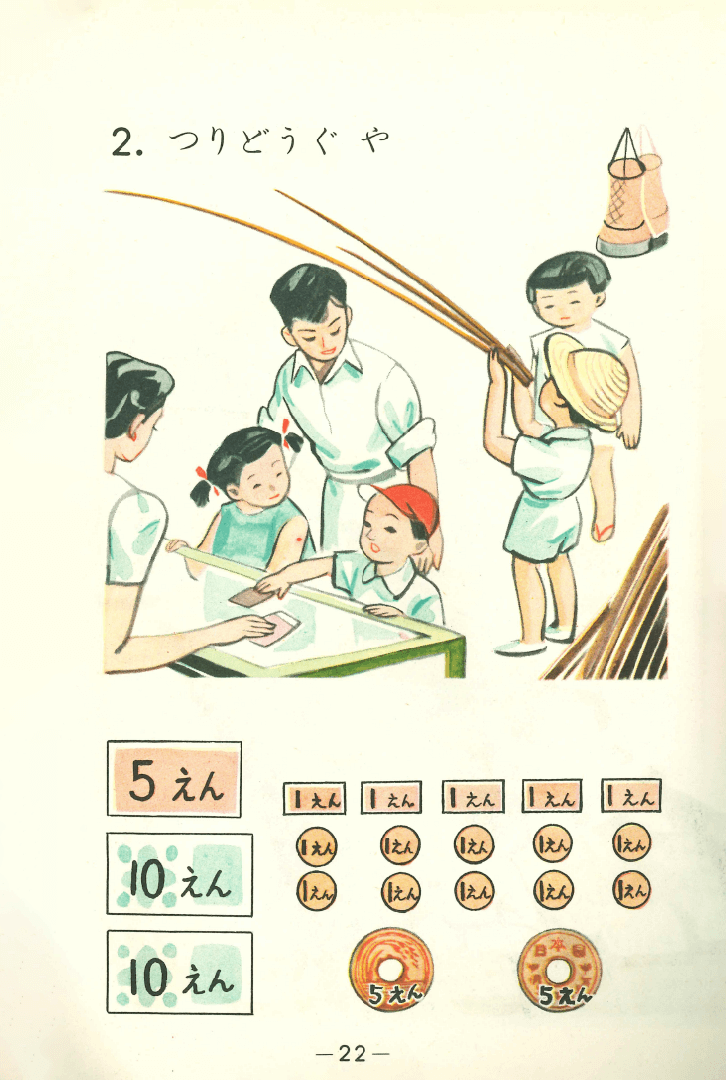

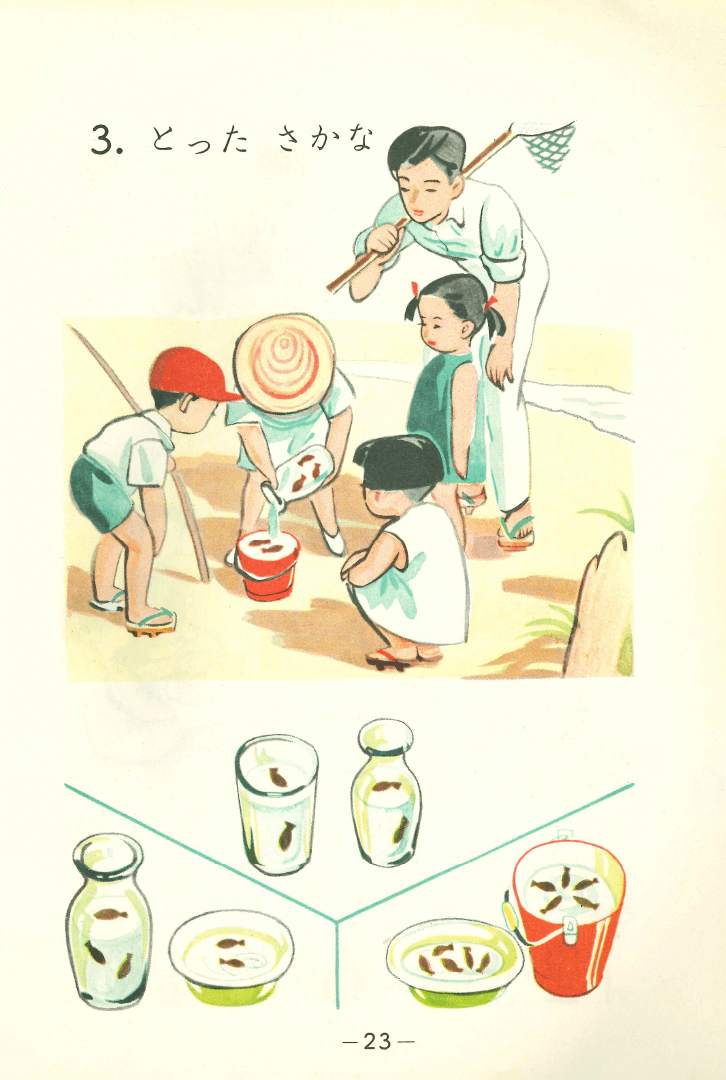

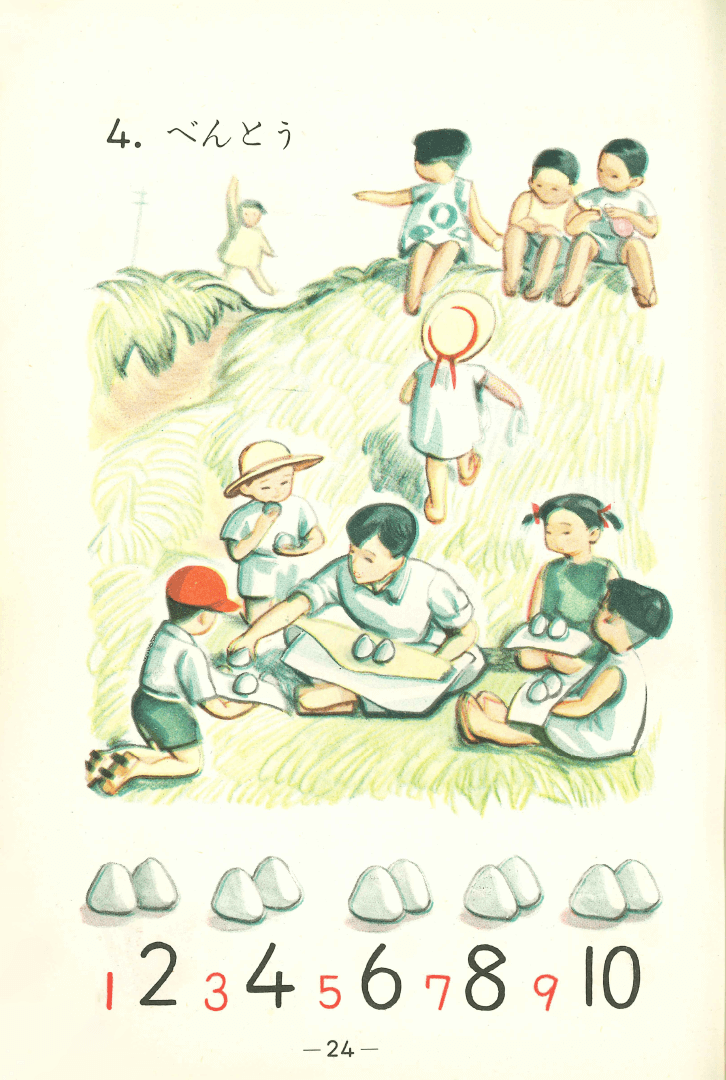

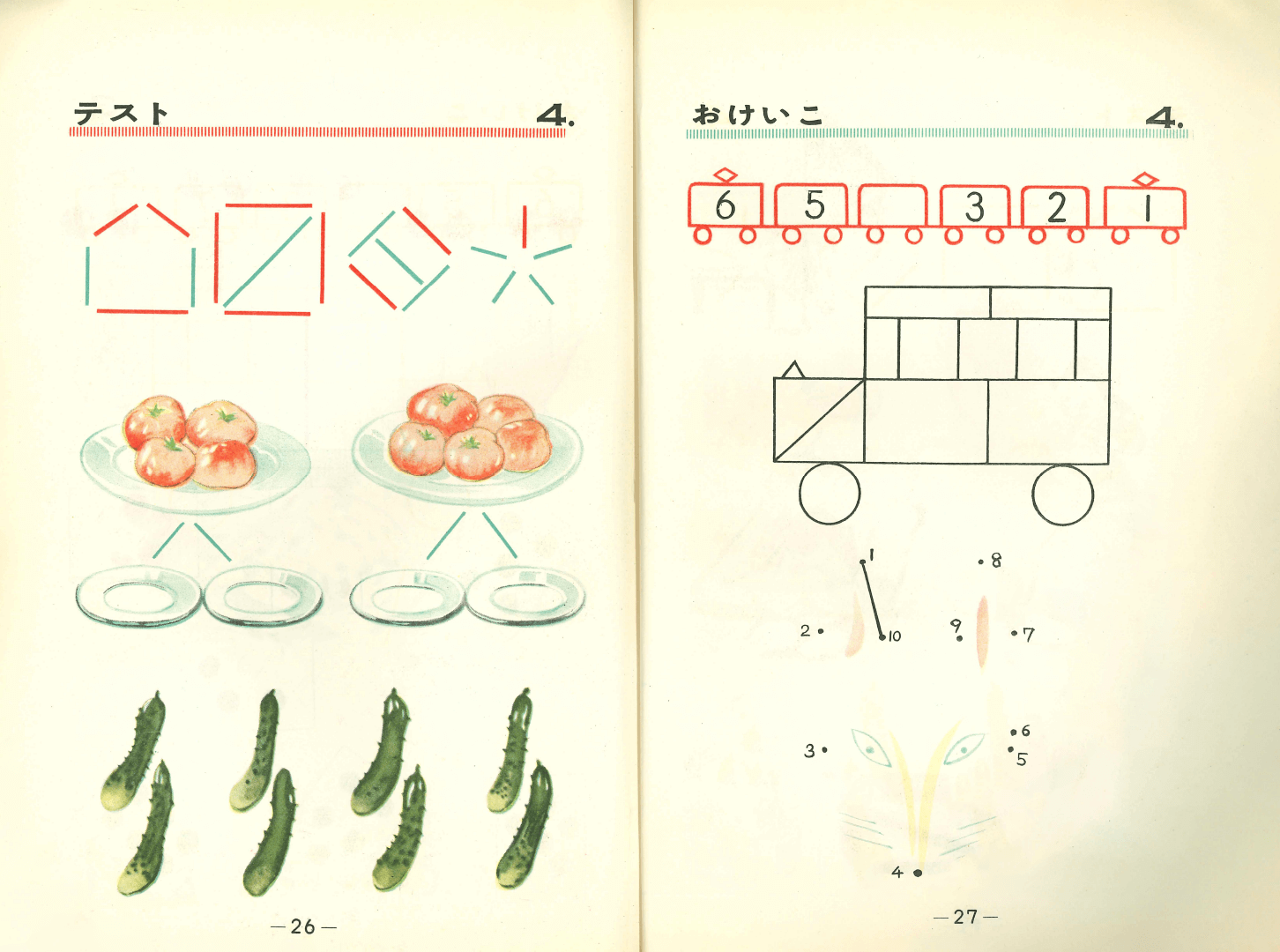

さんすう 新版 1ねん-1|p.20〜p.27「かわあそび」

4単元「かわあそび」です。当時の「解説と指導(今でいう教師用指導書)」をみてみると、単元の目標には社会的目標と数学的目標が立てられています。

例えば社会的目標としては、「季節に即した健康な遊びをする。」、数学的目標としては「5までの数を合成分解して、数の構成について基礎的な学習をする。」などがあげられています。

また、この単元の学習のための教師の準備として「川あそびのできるところを見つけて、その川について調査をする。」とあります。

解説と指導|前書き

最後に、解説と指導の最初にある「前書き」を紹介します。執筆された末綱先生の想いが伝わってきます。

前書き

算数の新しい課程がどのようなものであるべきかは、改訂学習指導要領に詳細に示されているが、要するに算数の知識を子供たちの実際の生活経験を通し、子供たちが自ら学び取れるようにして、授業を進めるように考案されたのである。

総じて重大な改革に際しては、單に改められた結果ばかりでなく、その結果を招来した精神を把握することが、何より肝要であることはいうまでもないであろう。

しかし、古い歷史をもち、高度に発展した数学の中から、算数の知識をその実際面に即して授けようとするのであるから、教科書をつくることは意外に難事である。

例えば、分数を導入するには、時間や学級新聞の割付のようなことから考えてみた。これらの仕方に関して、幸に大方の叱正を得れば、だんだんよりよいものにしたいと、念(おも)っている次第である。大きい改革が行われるときには、とかく行き過ぎになって、従来あったものの優れた点まで忘れられるものであるから、有終の美を成すためには、新たにできたものに対して、十分に批判的であることが望ましいわけである。

われわれはこの教科書に対する批判は総(す)べてありがたく考慮して、常に改善に資して行く心算である。

末綱恕一

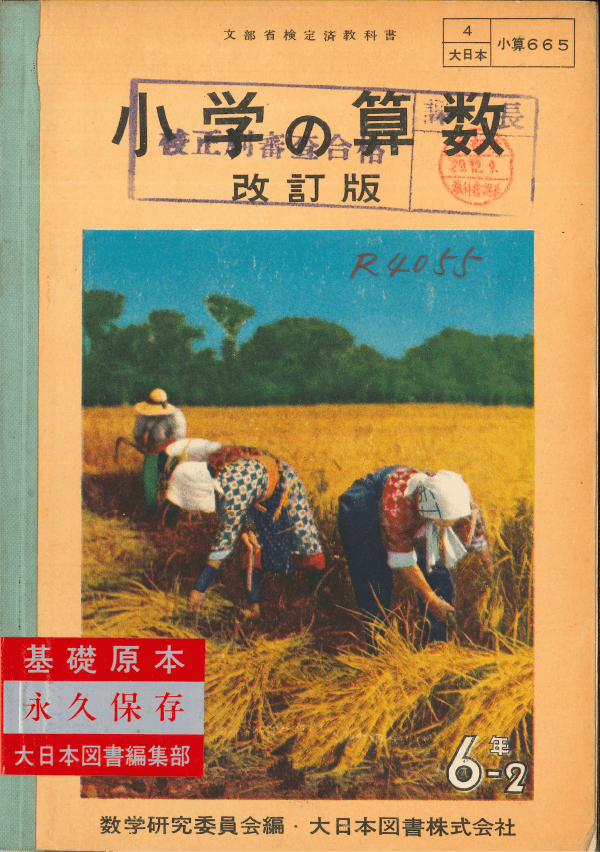

昭和28年(1953年)度版 小学の算数 1-1〜6-2

昭和30年(1955年)度版 小学の算数 改訂版 1-1〜6-2

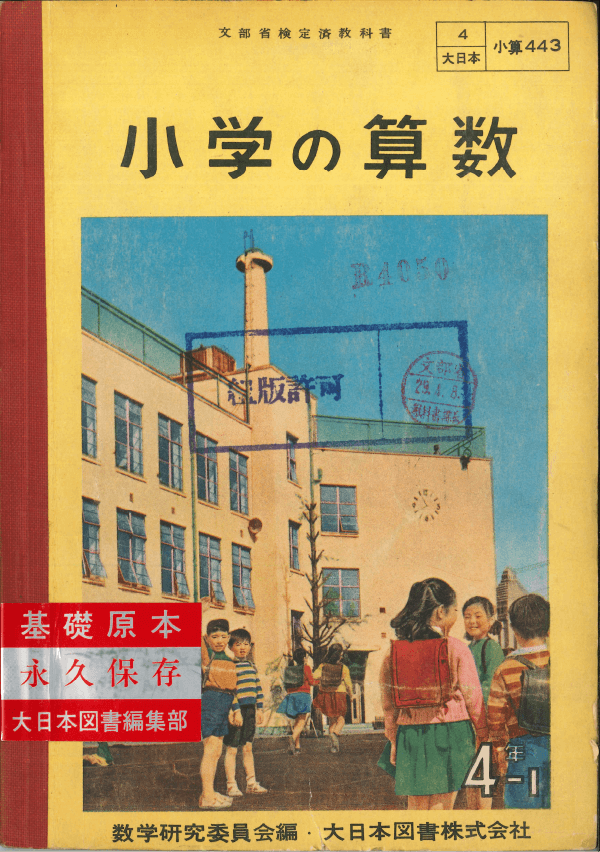

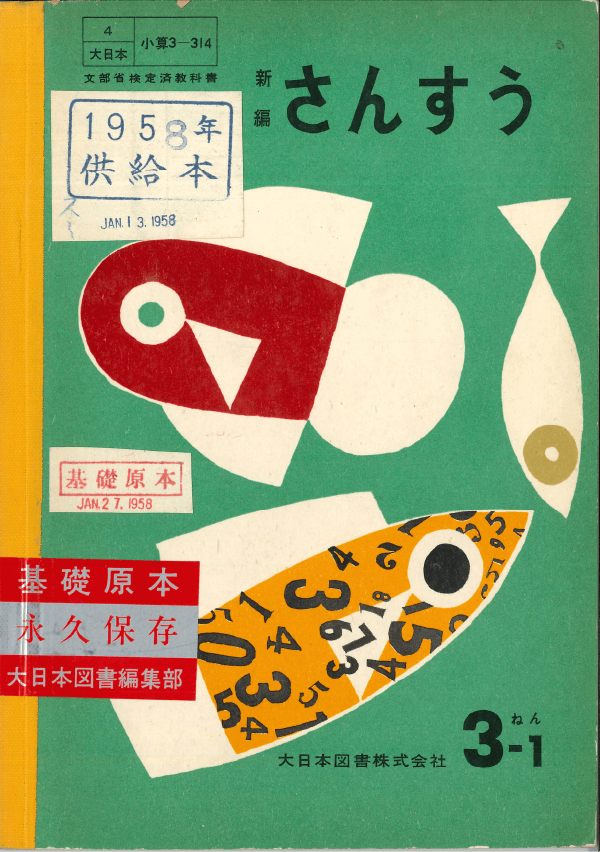

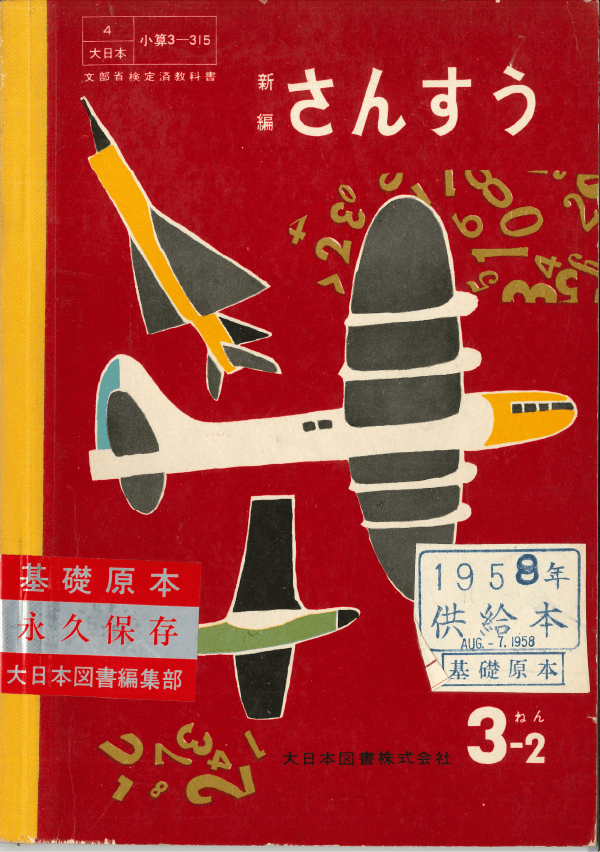

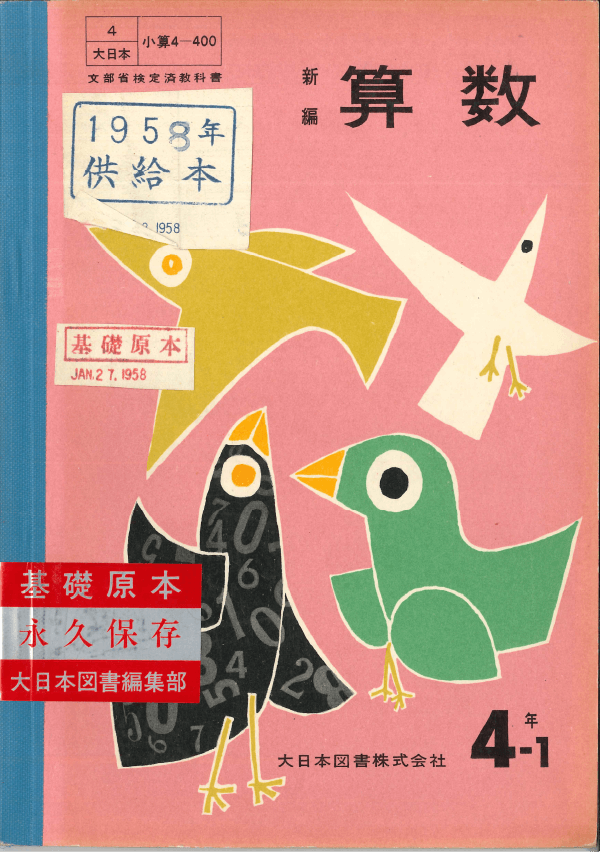

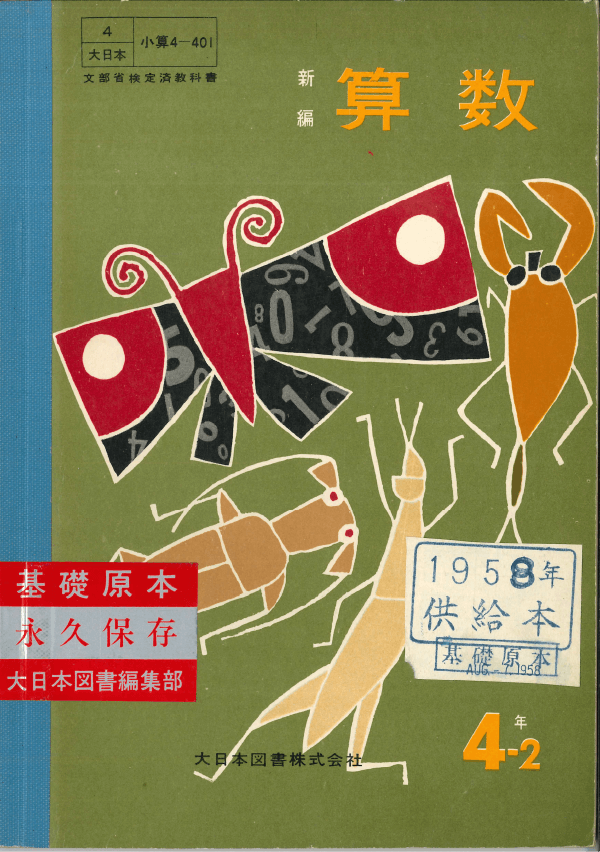

昭和33年(1958年)度版 新編算数 1〜6-2

小学校算数の教科書の変遷