教科書いまむかし

教科書紹介 小学校算数編

4昭和52年(1977年)

4昭和52年(1977年)

学習指導要領学習負担の適正化

世界的な規模で展開された現代化運動でしたが、学校現場では、集合などの新しい内容や過多な学習内容に対するとまどいも少なくありませんでした。しだいに、マスコミからも「落ちこぼれ」などのことばで現代化批判がなされ、またアメリカでは「Back to the Basics(基礎・基本に帰れ)」運動が広がりを見せるようになります。

こうした流れのなかで昭和52年に改訂された学習指導要領では、「ゆとりと充実」がキーワードとしてかかげられ、基礎的な知識・技能を重視し、基本的な概念の理解を目指すため、学習内容が精選されました。

昭和51年12月18日に出された教育課程審議会の答申では「教育課程の基準の改善は、自ら考え正しく判断できる力をもつ児童生徒の育成ということを重視しながら、次のようなねらいの達成を目指して行う必要がある。」として次の3つを掲げています。

- (1) 人間性豊かな児童生徒を育てること。

- (2) ゆとりのあるしかも充実した学校生活が送れるようにすること。

- (3) 国民として必要とされる基礎的・基本的な内容を重視するとともに児童生徒の個性や能力に応じた教育が行われるようにすること。

この答申からもわかるように、この時代は「ゆとりと充実」がキーワードとされました。

配当時間を見てみると、算数全体の年間配当時間は1047時間から1011時間と削減されているにもかかわらず、1年は102時間から136時間、2年は140時間から175時間へと増えています。

| 配当時間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |

| 昭和43年版S43 | 102 | 140 | 175 | 210 | 210 | 210 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 昭和52年版S52 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |

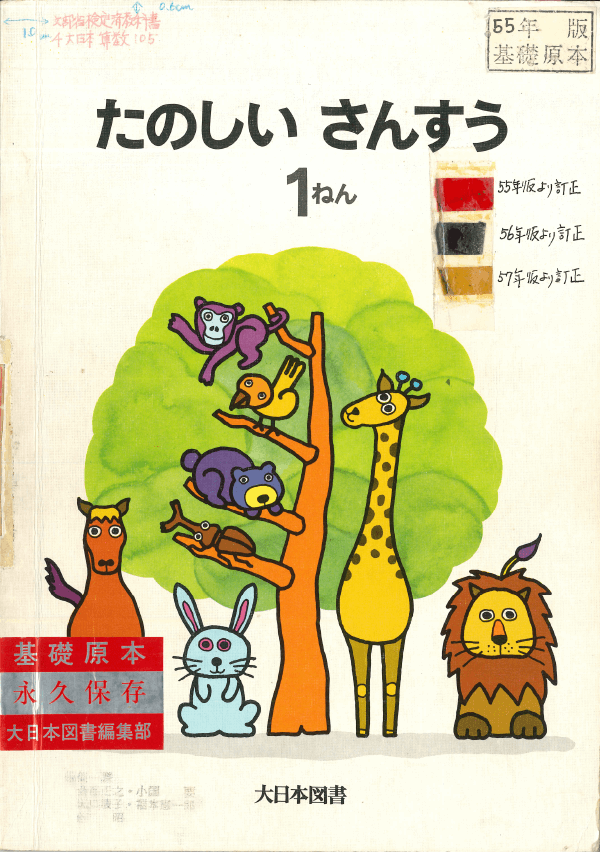

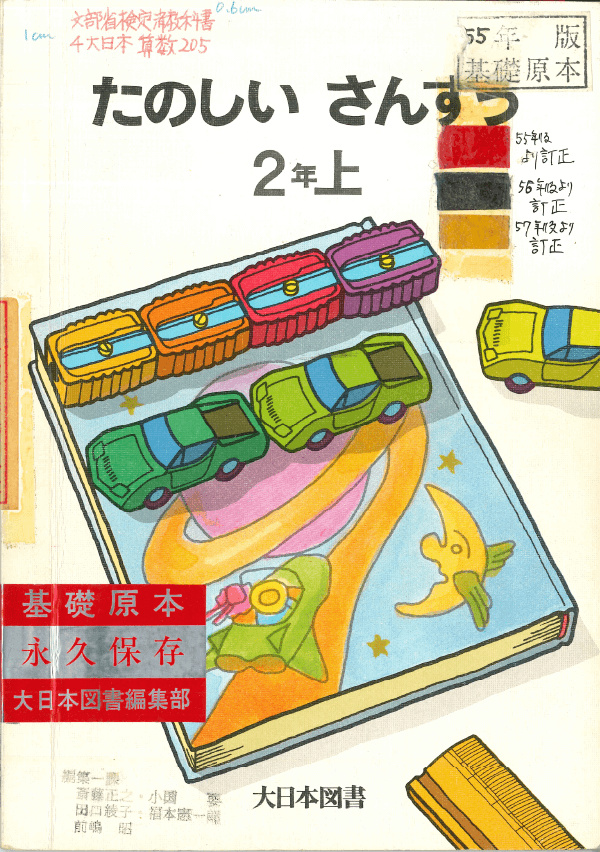

大日本図書では、昭和55年に『たのしい算数』を発行し、その後昭和58年、61年、64年に改訂をおこなっています。

ここでは、昭和55年発行の『たのしい算数』を紹介します。

国立教育政策研究所

「学習指導要領データベース」

昭和55年(1980年)版 たのしい算数 1〜6下

親しみやすいイラストがえがかれた表紙です。それぞれが学習内容に関連しており、例えば1年の「順番」を示したものです。

目次をながめると、1年では「たしざんとひきざんのつかいかた」、2年では「たしざんとひきざん」という演算決定の単元がありました。また、3年では初めてかけ算を学習する単元を「かけ算の式」、初めてわり算を学習する単元を「わり算の式」といっていました。さらに、6年では今では扱っていない図形の相互関係を学習する「図形の関係」という単元がありました。

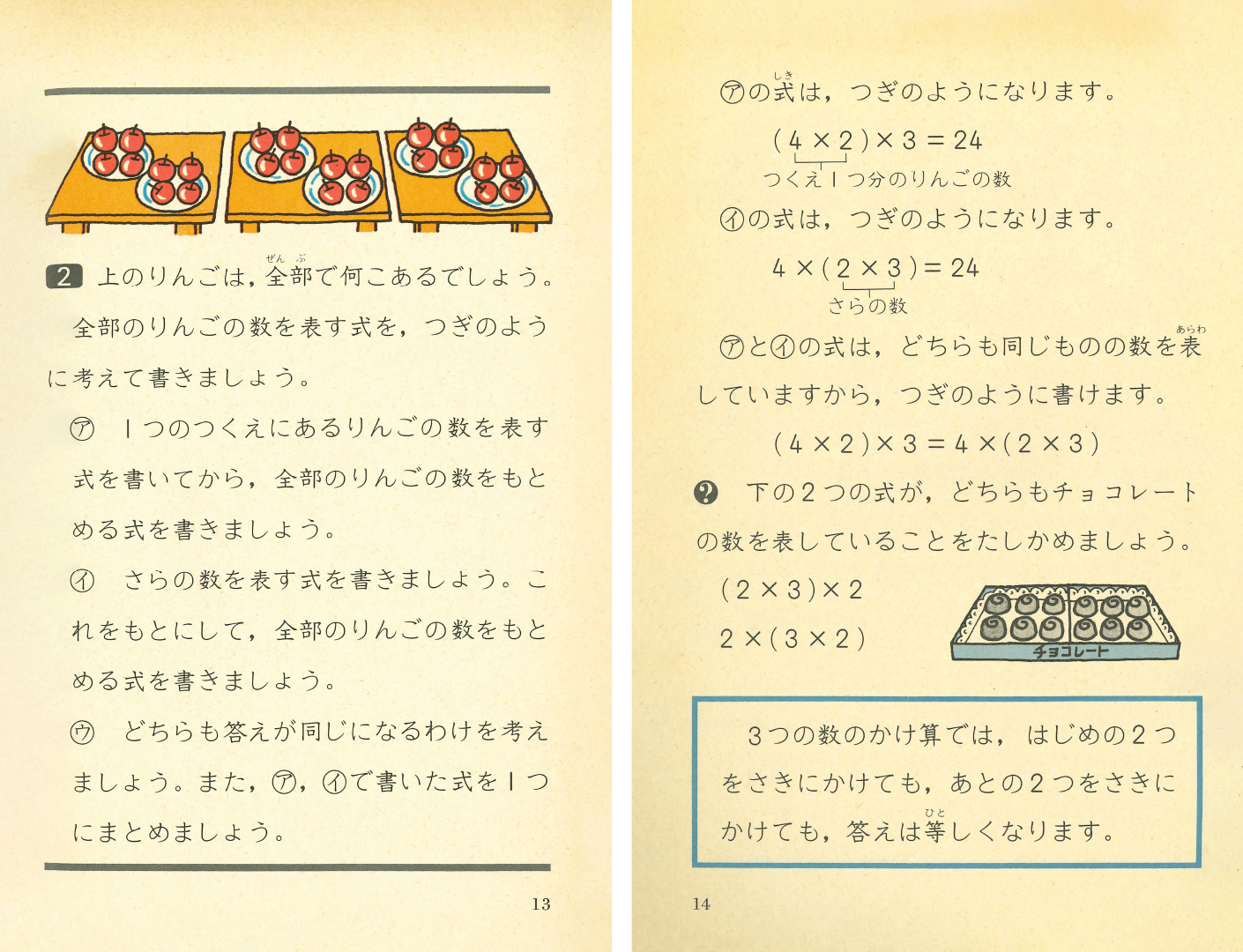

操作の重視と操作から数直線への発展系統の明確化

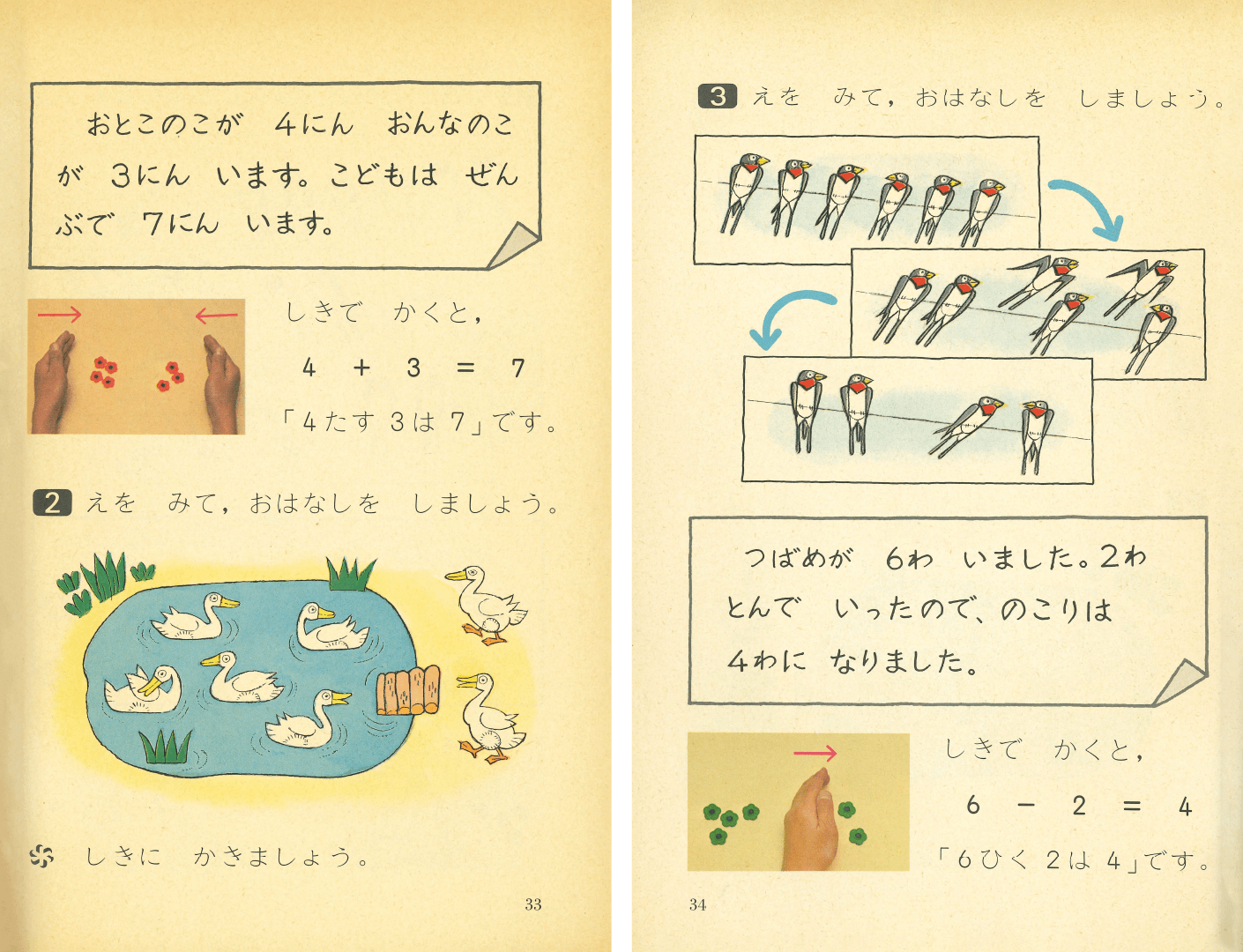

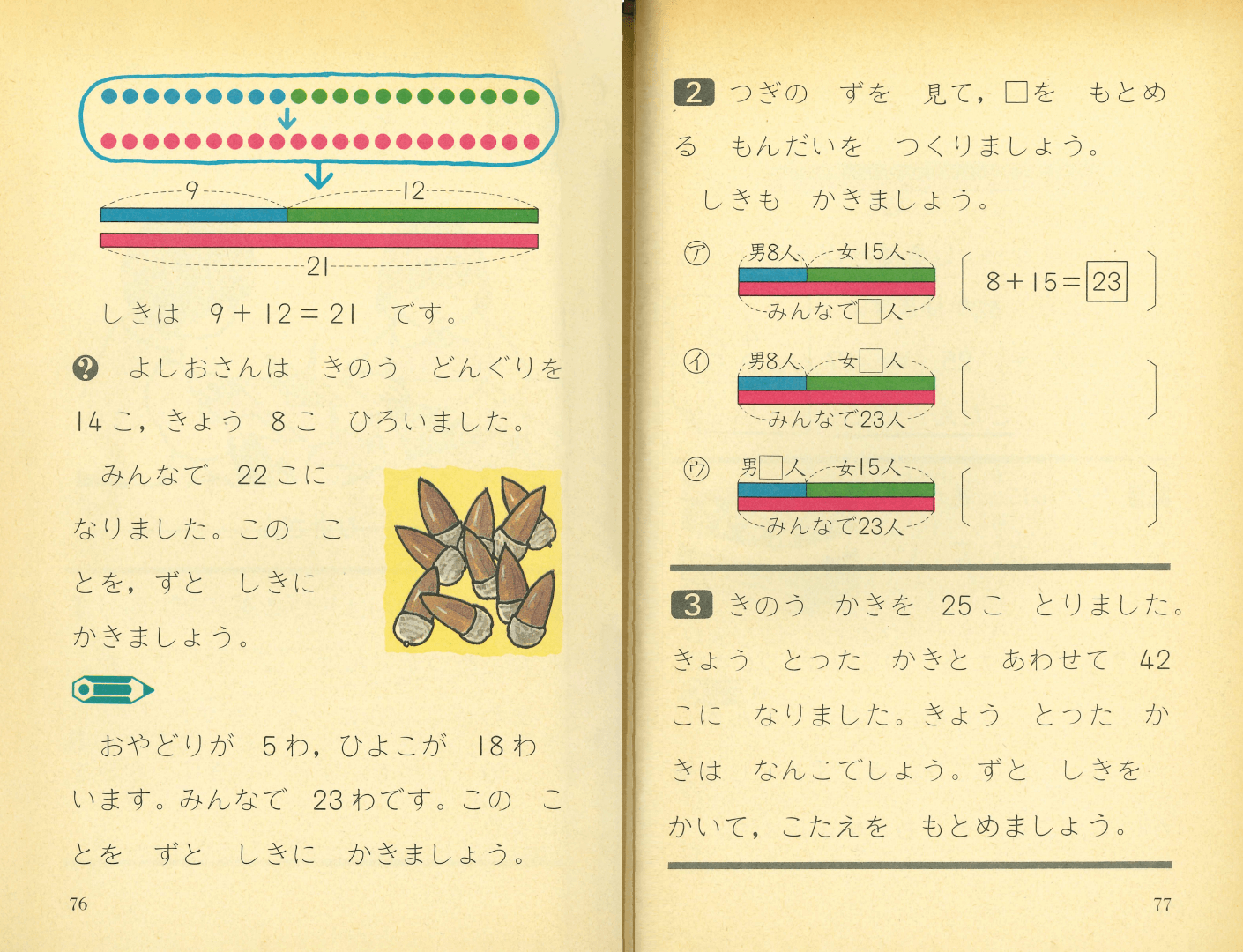

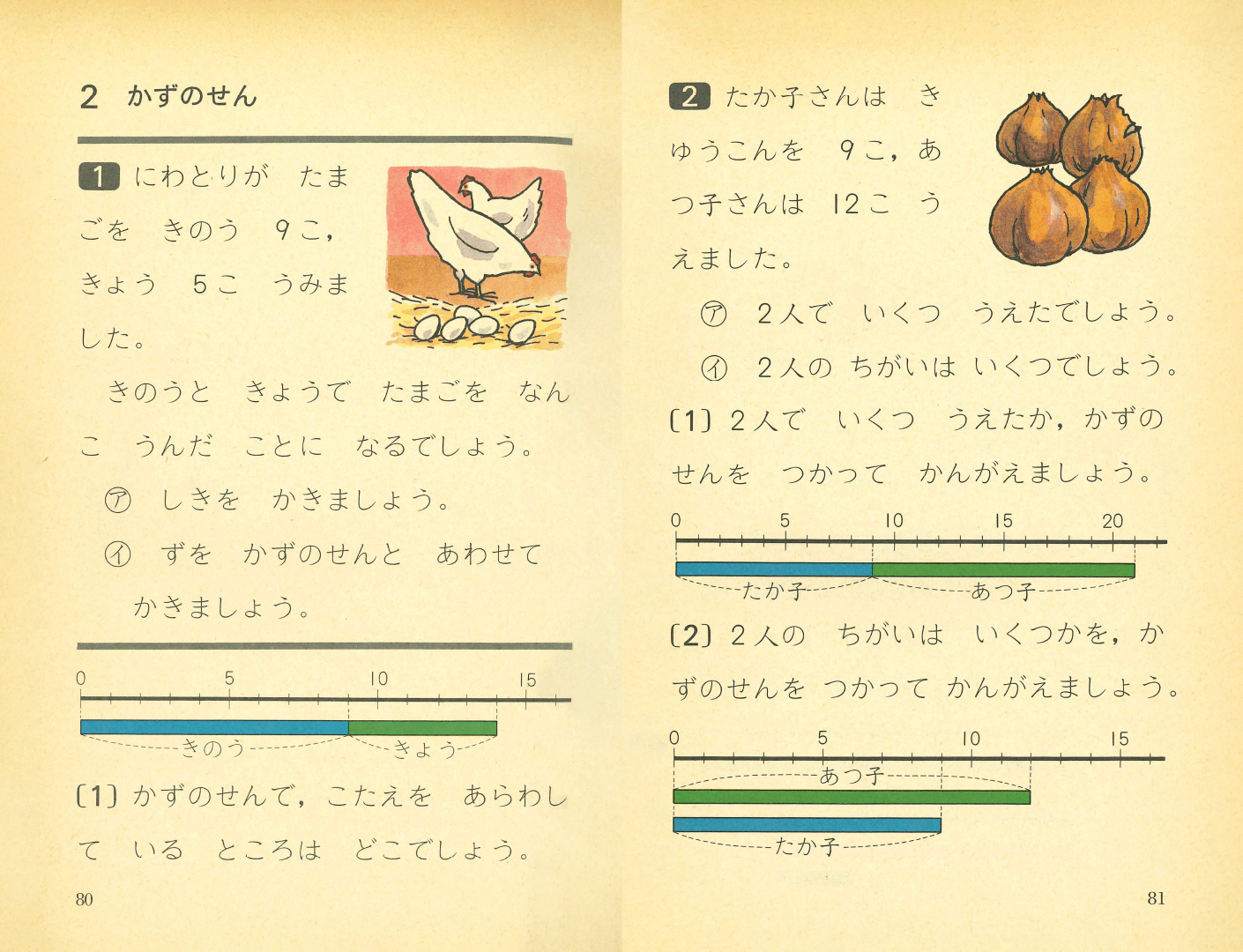

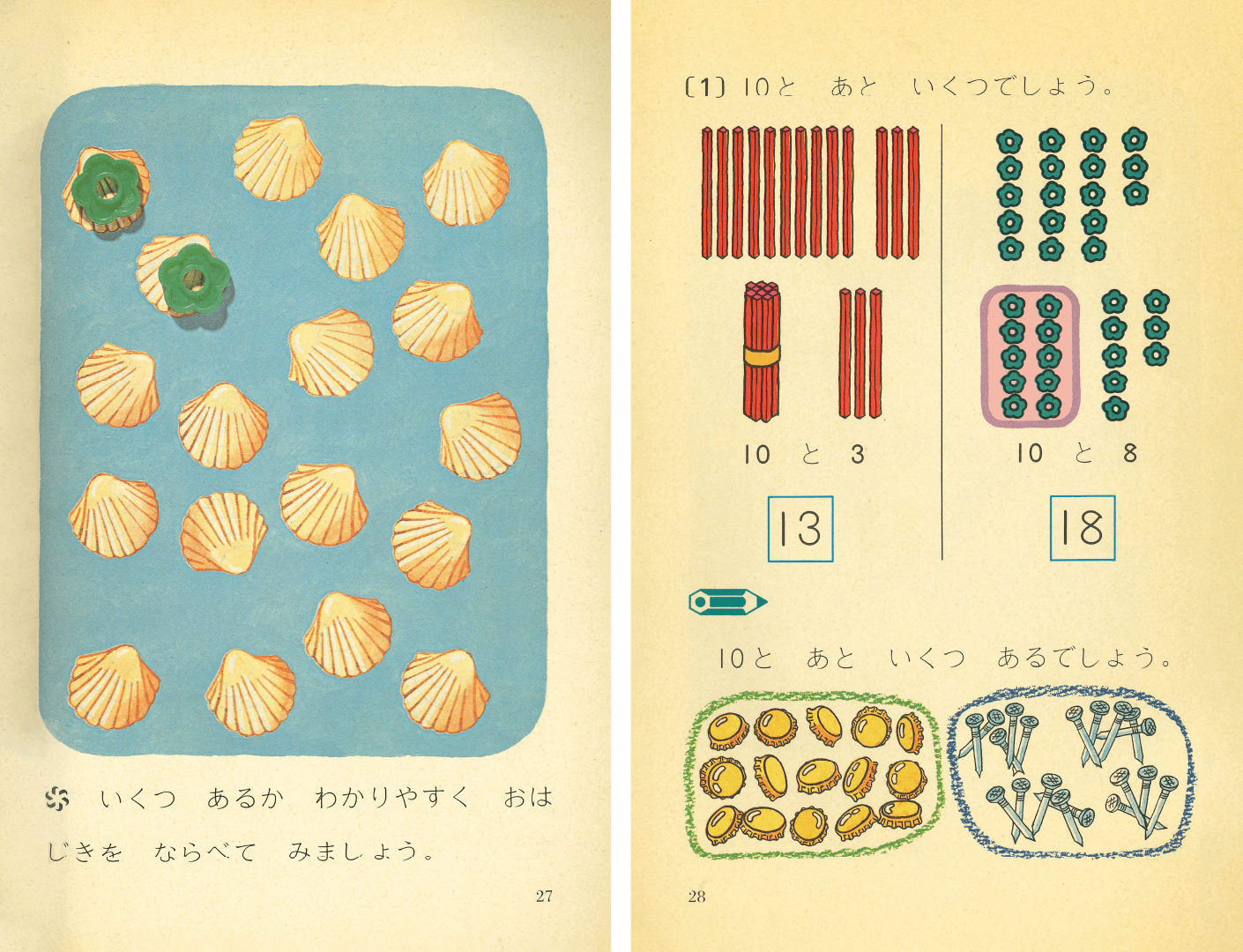

この時代の学習指導要領から、「具体的な操作を通して」といった文言が登場するようになりました。教科書上でも、低学年を中心に操作活動が多く取り入れられています。

具体的操作活動の重視

前述のように、たし算・ひき算の演算決定に手の操作を示したのと同様に、具体的な操作活動を重視しました。

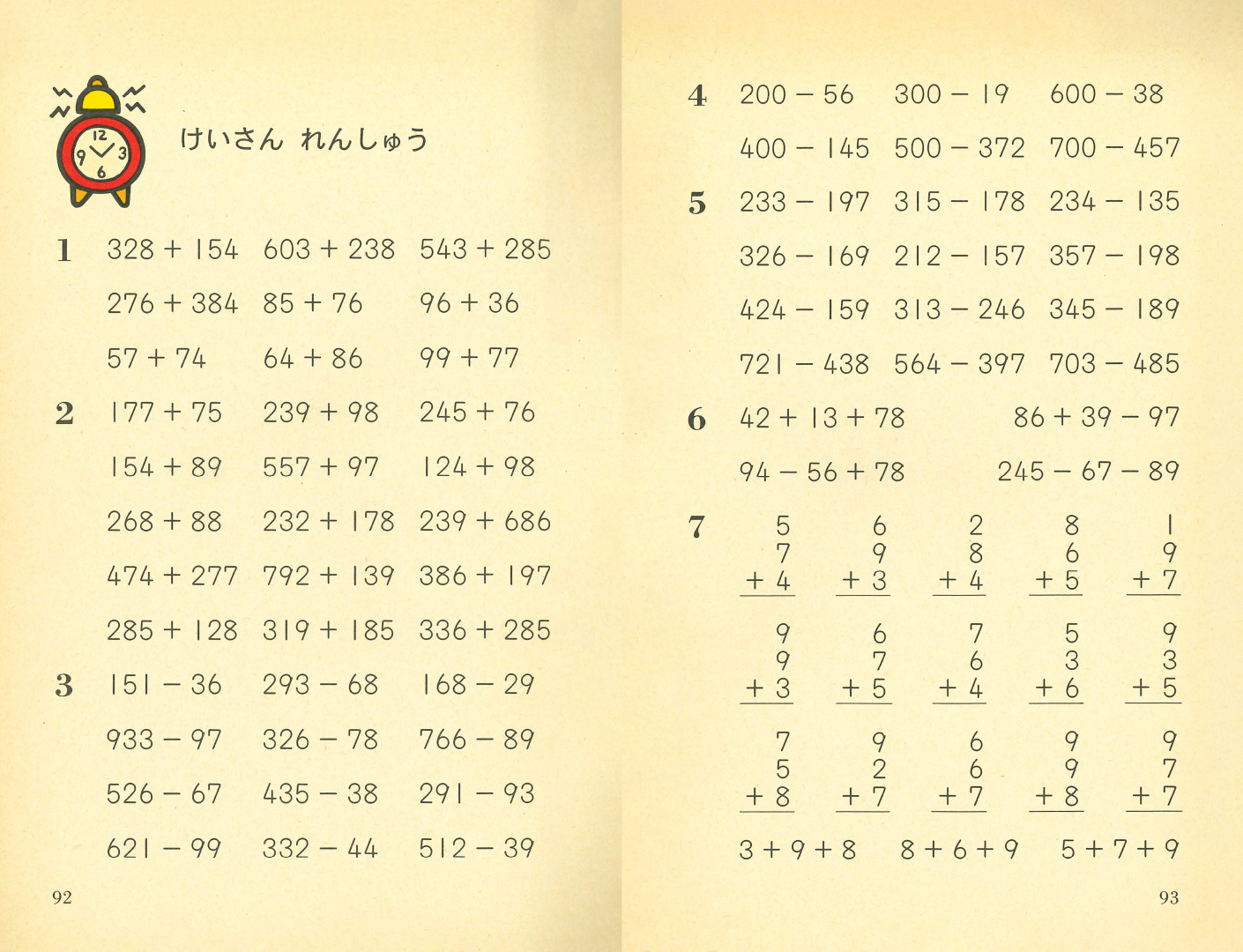

練習の工夫|たのしい算数2年

基礎・基本の重視という流れをうけ、計算などの基礎的技能を確実に身につけさせるような工夫がとり入れられました。

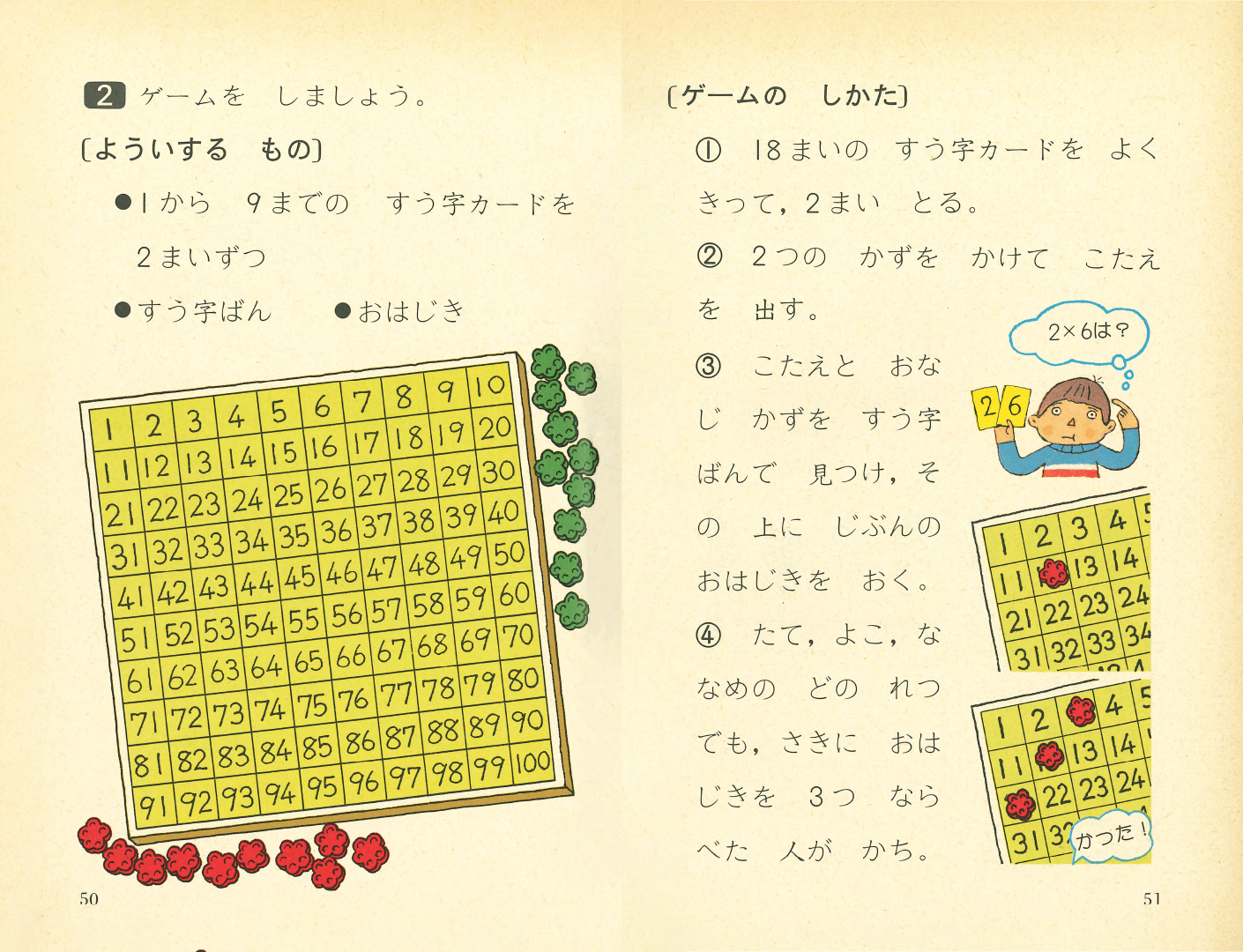

中心的課題の明示と興味を高める課題の工夫

学習指導要領において学習内容が精選されるとともに、教科書上では指導の要点が明確になるような工夫が登場します。

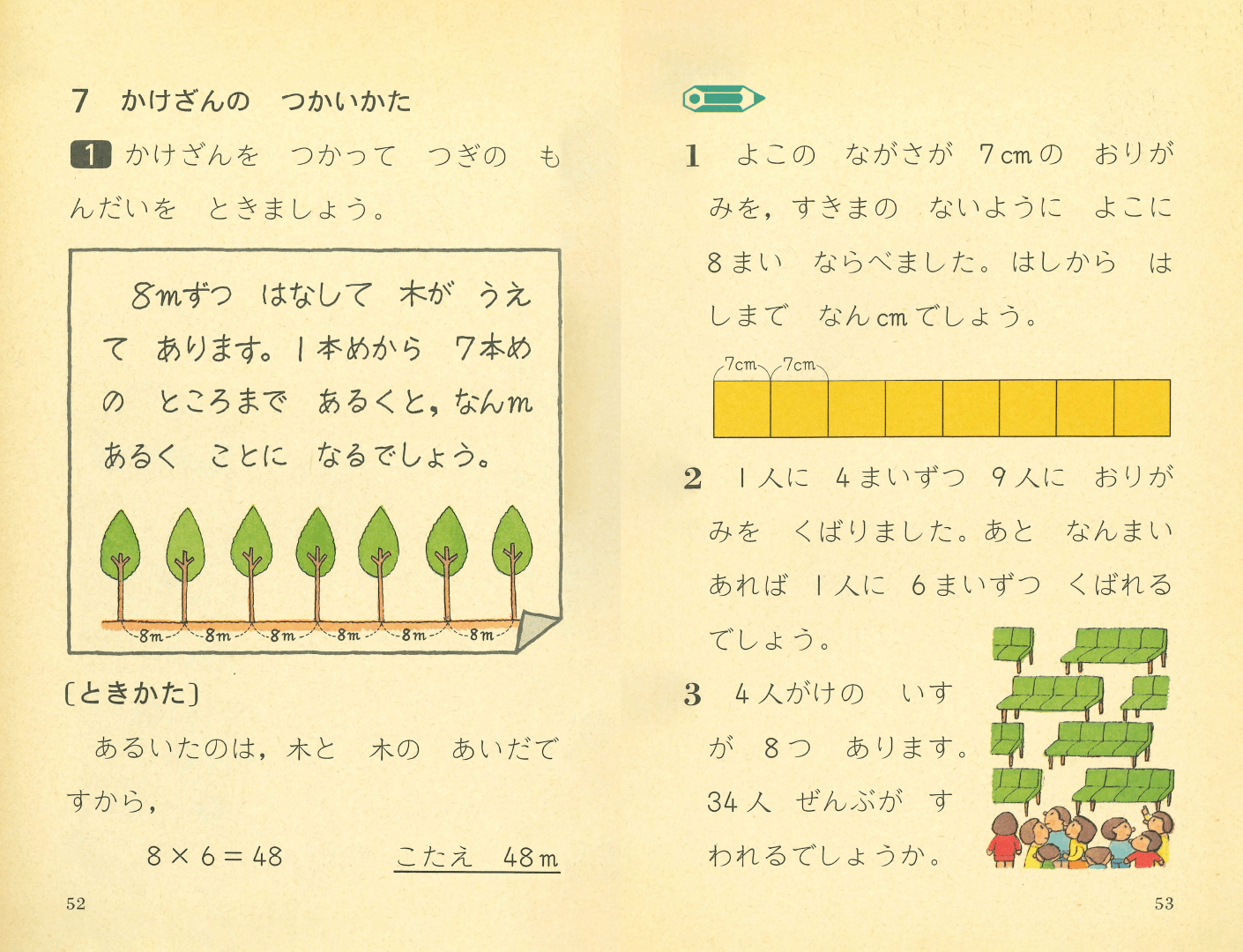

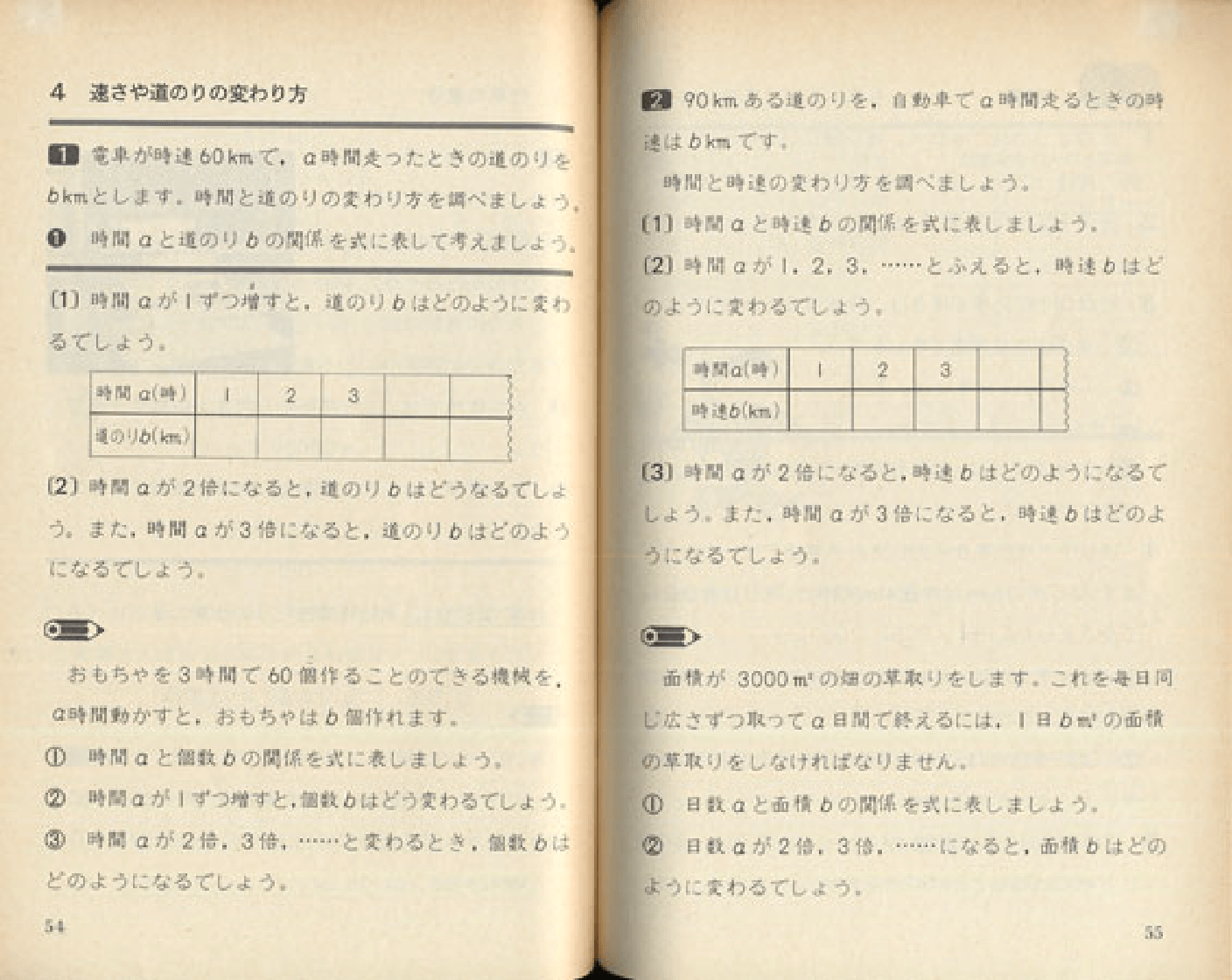

考える力を伸ばすために課題の出し方を工夫

計算技能などの確実な定着とともに、考える力を高める工夫もされるようになります。

昭和58年(1983年)版 改訂 たのしい算数 1〜6下

昭和61年(1986年)版 新版 たのしい算数 1〜6下

平成元年(1989年)版 新訂 たのしい算数 1〜6下

小学校算数の教科書の変遷