教科書いまむかし

教科書紹介 中学校数学編

2昭和33年(1958年)

2昭和33年(1958年)

学習指導要領系統的な学習の重視

昭和36年から昭和45年までは系統学習時代といわれています。

生活単元学習に基づく教育に対し、学力の低下が叫ばれ、算数・数学の目標をどうとらえるのか、身につけさせるべき学力とは何かが論じられました。

告示された学習指導要領では、算数・数学の系統性が強調され、学習内容はおおよそ戦前と同程度のものとなりました。

また、この時代の学習指導要領から「試案」の位置づけではなくなり、文部省告示として示されました。さらに、昭和38年には教科書の無償措置についての法律が制定されています。

大日本図書では、昭和37年に『中学校 数学』を発行し、その後昭和41年、44年に改訂しています。

ここでは昭和37年度版『中学校 数学』を紹介します。

国立教育政策研究所

「学習指導要領データベース」

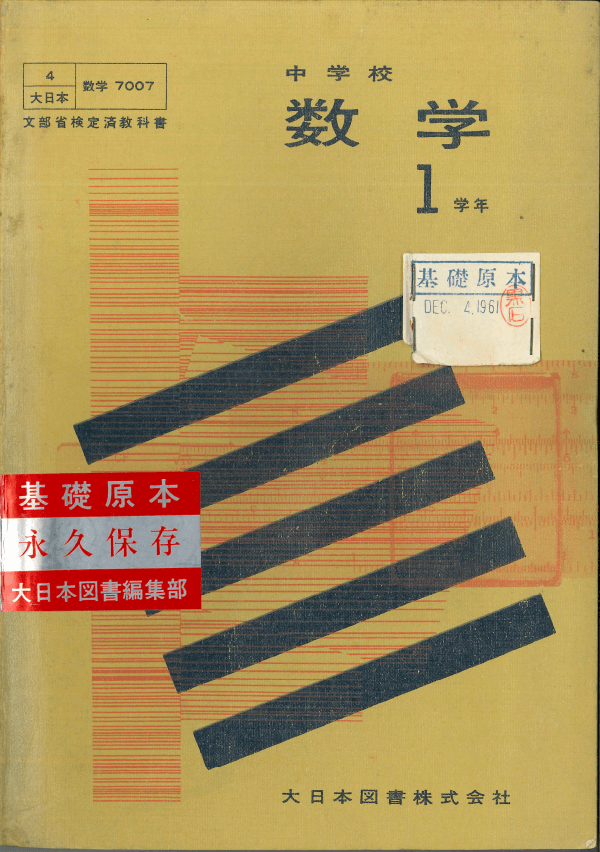

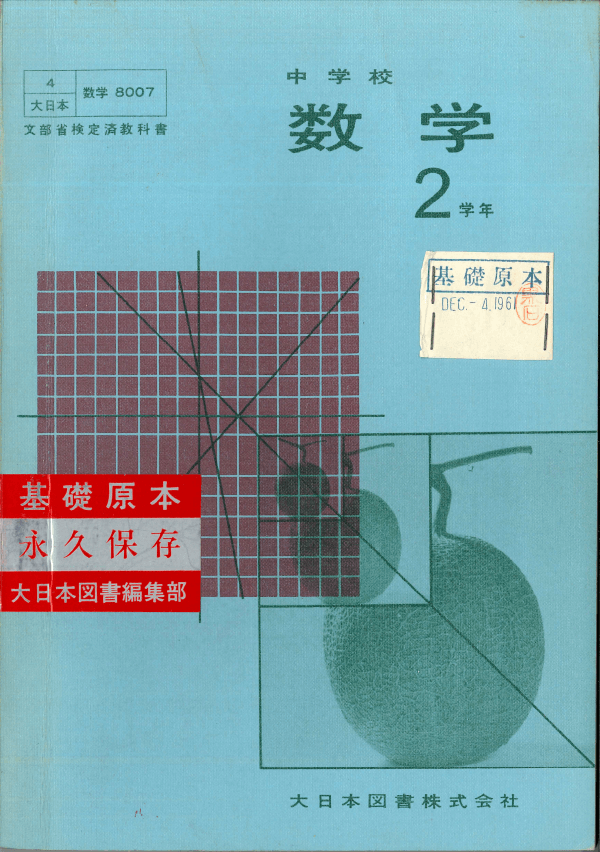

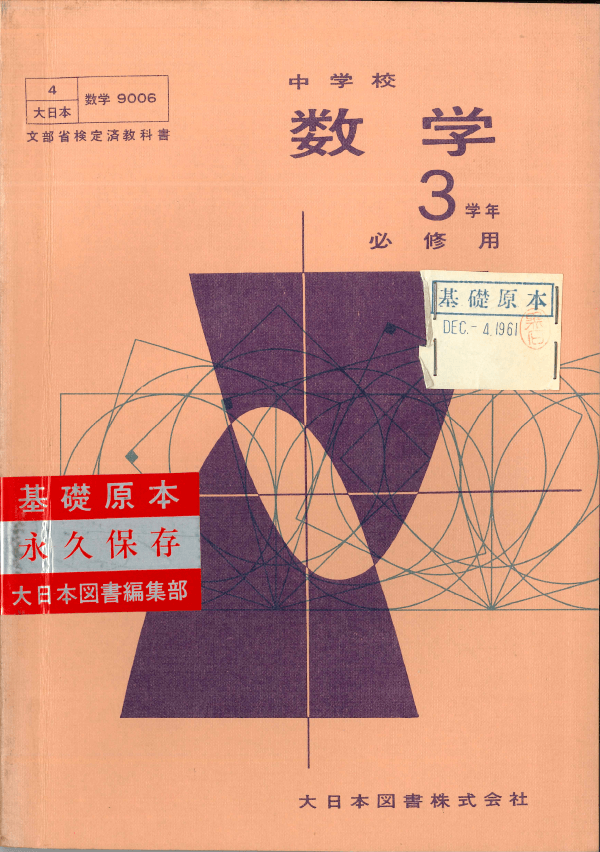

昭和37年(1962年)版 中学校 数学 1〜3

各学年とも前半が数量編、後半が図形編の構成です。このようにすることで数学のすじ道を明らかにし、数量編と図形編の内容を相互に関連づけながら、数学の力をつけることを意図しています。

また、指導のしかたとしては、1人もしくは2人の先生が、各編を並行して指導されることを想定しています。

なお、3学年用の教科書は必修用と必修・選択用の2種類が発行されています。

数量編|中学校数学 1学年

1学年の数量編は、以下の構成です。

現在の教科書と大きく異なる点は、文字式と正負の数の指導順序です。これについては、教師用解説書でも触れられており、小学校算数での経験をふまえ、文字を「省略記号」として早期に導入し、十分に親しんでからまずは正の範囲での数値を代入したり、式の値を求めたりすることとしています。それを通して文字がいろいろな数を表すことや任意の数を表すことを理解させること、続いて正負の数を導入することにより文字についての理解を一層深め、整式の意味理解と四則へと発展させていくことが望ましいとされています。

なお、文字の計算や1次方程式は第2学年で学習します。

図形編|中学校 数学 1学年

1学年の図形編は、以下の構成です。

1章では、平面図形と空間図形の基礎がていねいに扱われています。作図の学習もやや複雑な模様やうずまきなど、いろいろな課題が提示されています。

2章では三角形と四角形、円の性質および求積が扱われます。

3章で扱われる立体は、柱体、錐体、多面体です。回転体、切断、投影図などの見方もあり、現在の中学校数学で学ぶ図形領域の内容が、このころに考えられたものとだいたい同じような構成であることがわかります。

巻末|中学校数学 1学年

では最後に、巻末を見てみましょう。

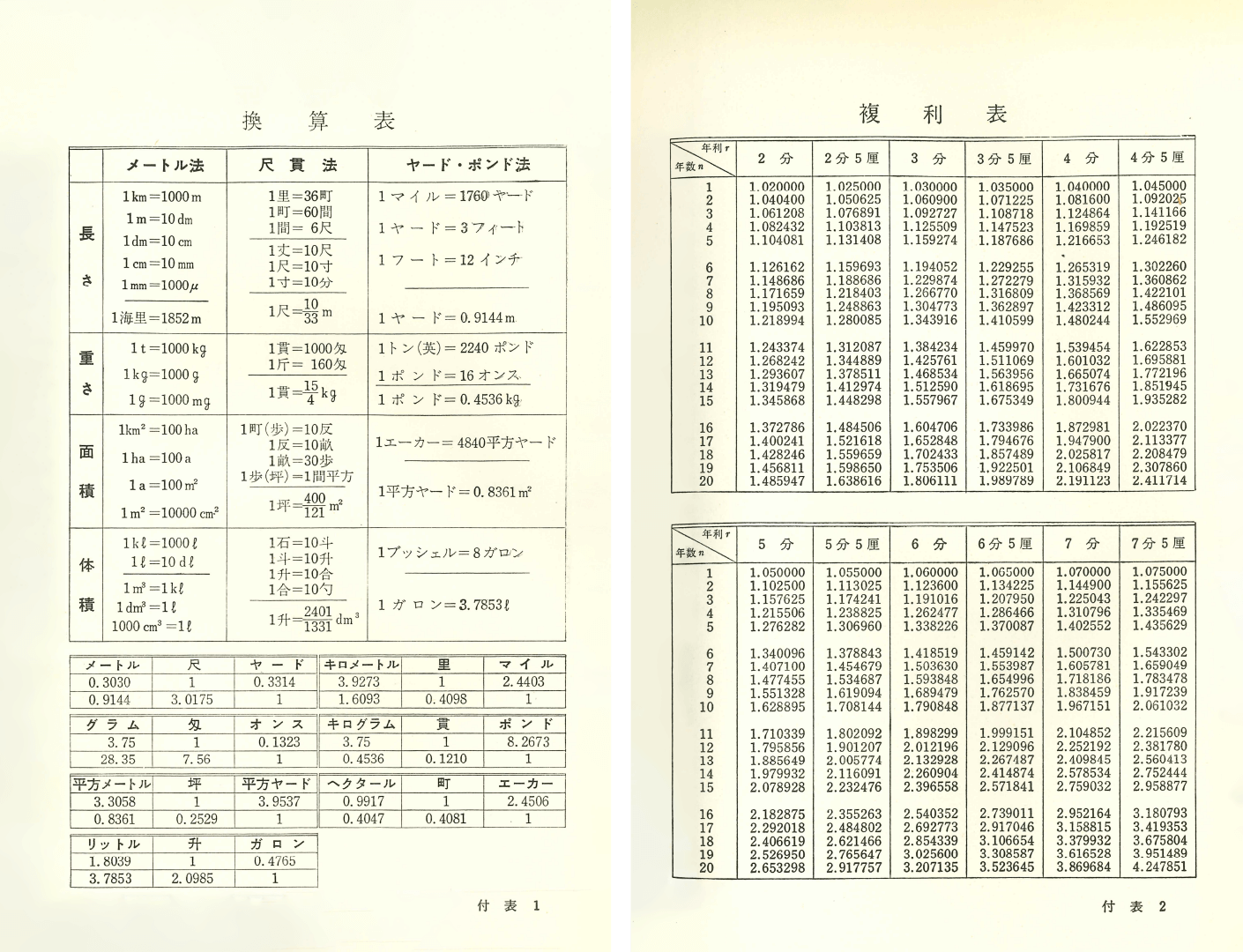

巻末には付録があります。1学年がメートル法、尺貫法、ヤード・ポンド表などの単位換算表と複利表(単位は分、厘)、2学年は平方表、3学年は平方表、平方根表、三角比の表となっています。

いずれも、現在は中学校で扱われない表ですね。

昭和41年(1966年)版 新版 中学校数学 1〜3

すっきりしたデザインで、数学の教科書らしいですね。2年生は拡大・縮小を表した表紙です。

昭和44年(1969年)版 新訂版 中学校数学 1〜3

中学校数学の教科書の変遷