教科書いまむかし

教科書紹介 中学校数学編

6平成10年(1998年)

6平成10年(1998年)

学習指導要領基礎・基本を確実に身に付けさせ、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」の育成

平成年代に入ると、受験競争の行き過ぎや、児童・生徒の不登校、学級崩壊などのさまざまな教育問題が注目されるようになりました。そうした中、平成10年に改訂された学習指導要領では、ゆとりのなかで特色ある教育を展開し、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」を育成することがねらいとされました。完全学校週5日制の実施にともない、指導内容が厳選される一方、総合的な学習の時間が新設され、算数・数学科では「算数的活動」「数学的活動の楽しさ」といった文言が目標に盛り込まれました。

授業時数は、各学年ともに週当たり3時間、年間105時間となりました。

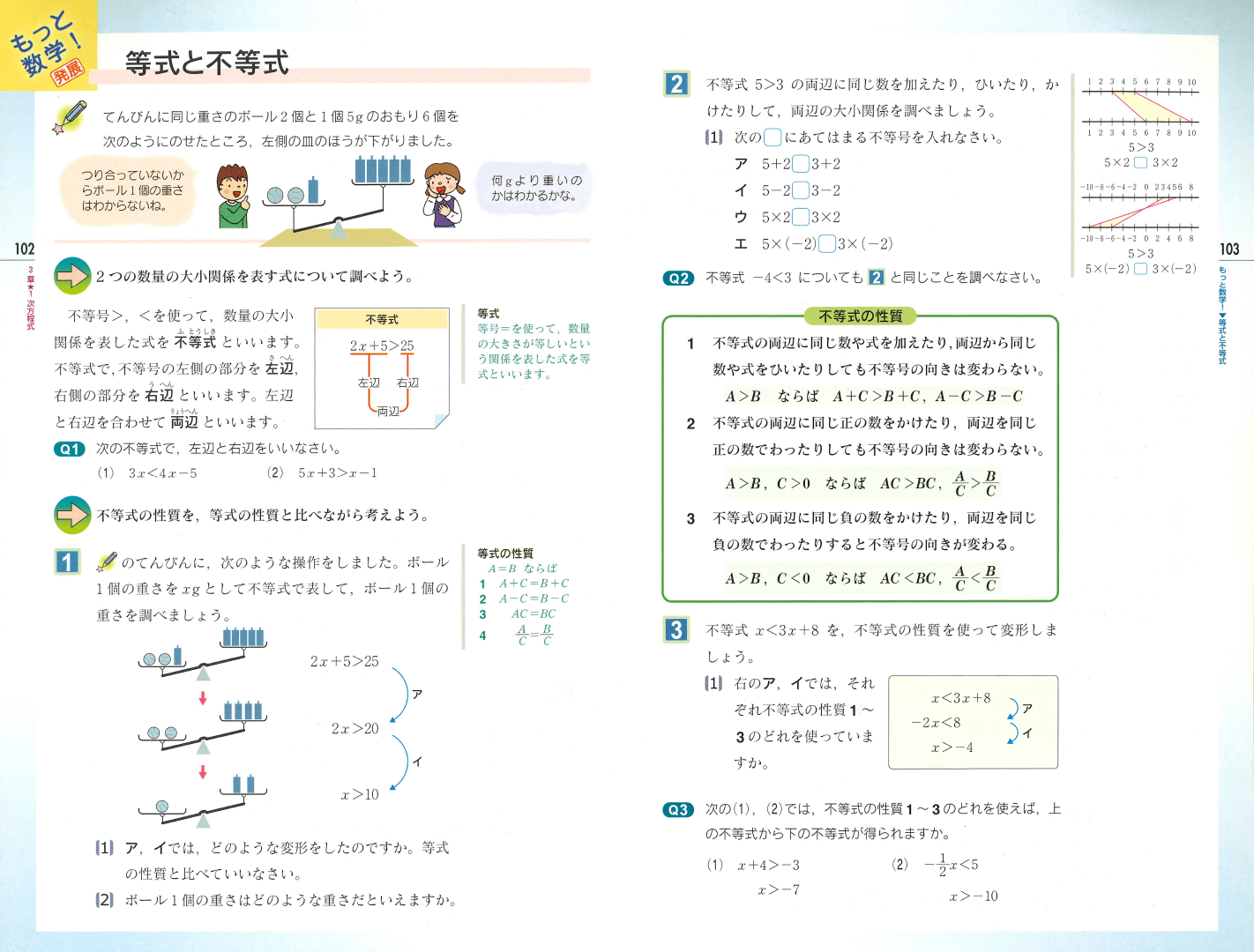

「一元一次不等式」「資料の整理・標本調査」などは高校へ移行したほか、小学校から移行された内容や削除された内容もあり、大きく変更されました。

大日本図書では、平成14年に『中学校 数学』を発行しました。その後、平成15年12月の学習指導要領の一部改正により、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することができるようになりました。大日本図書でも、平成18年版『新版 中学校 数学』では発展的な学習内容が取り入れられています。

ここでは、平成18年発行の『新版 中学校 数学』を紹介します。

国立教育政策研究所

「学習指導要領データベース」

平成14年(2002年)版 中学校 数学 1〜3

この平成14年版から、全ページがカラーになりました。

平成18年(2006年)版 新版 中学校数学 1〜3

この平成18年版からは従来のA5判からB5判になり、これまでよりもゆったりとした紙面構成になりました。

この教科書の編集方針は、次の5つです。

- ◦学習意欲や課題意識を喚起し、自ら考える力を育成する

- ◦数学的な活動の楽しさや数学的な見方・考え方のよさを知ること

- ◦数学的な思考力・判断力を高め、数学を活用する力を養うこと

- ◦基礎的、基本的な学力の確かな定着を図ること

- ◦生徒一人ひとりの興味・関心を高め、視野を広げること

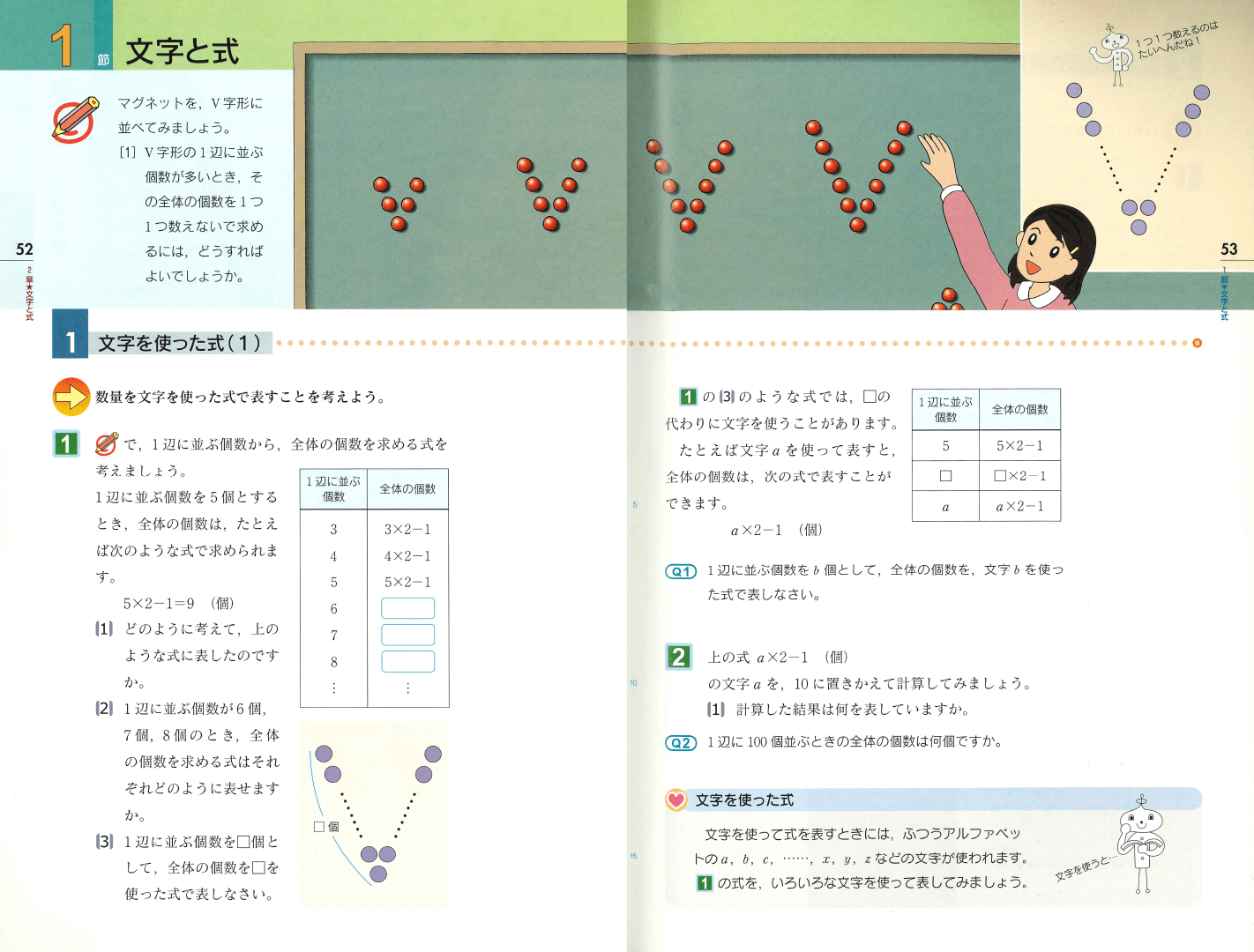

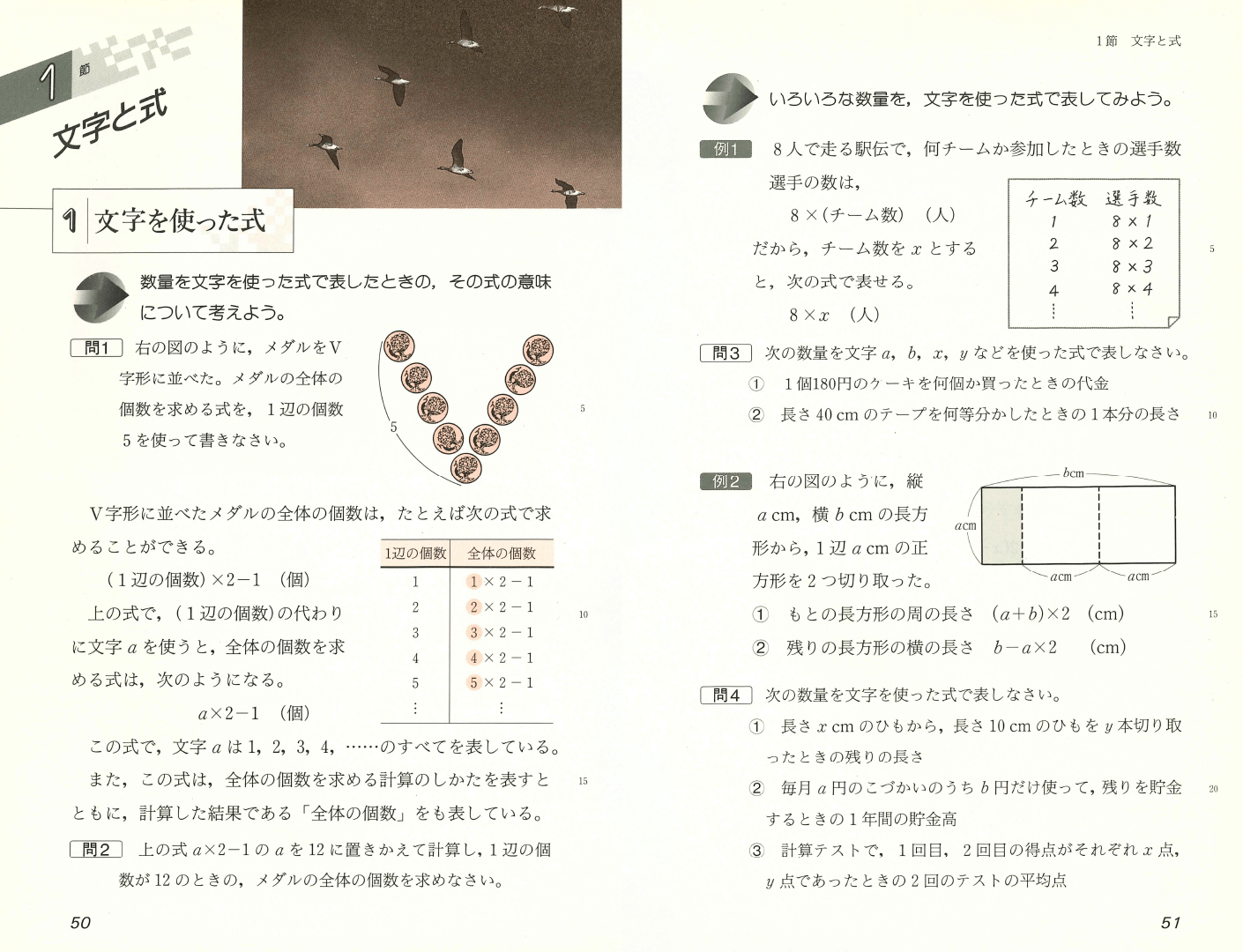

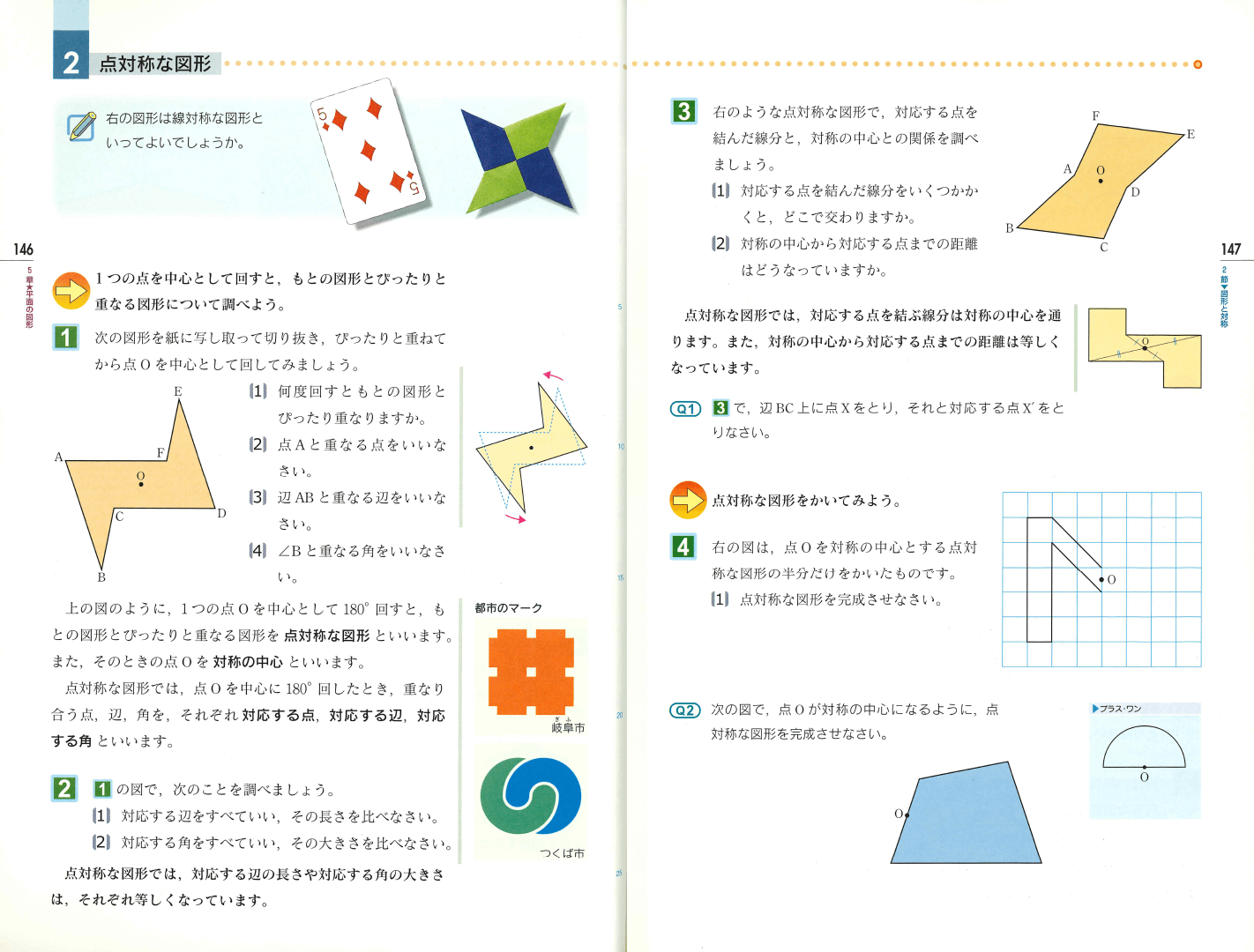

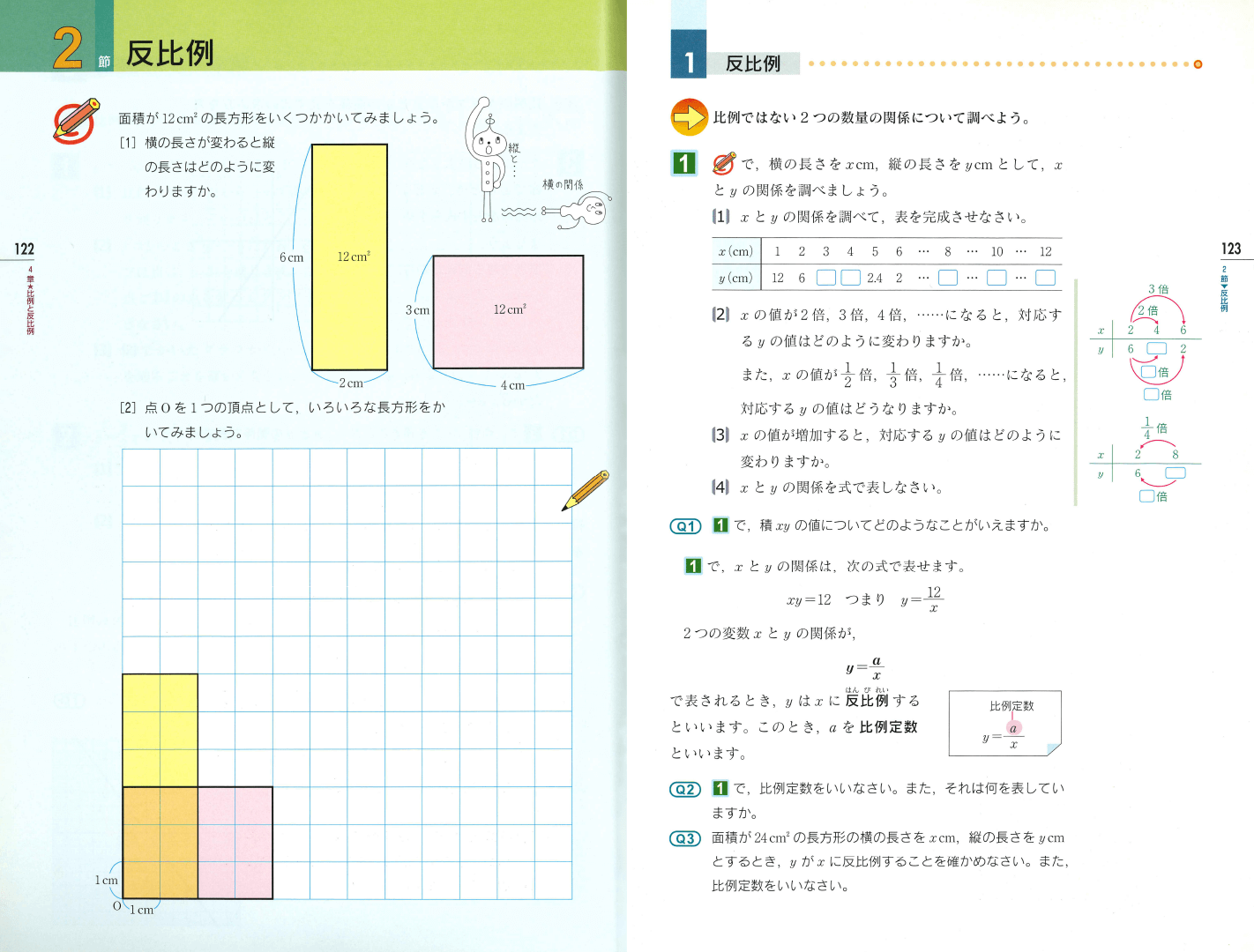

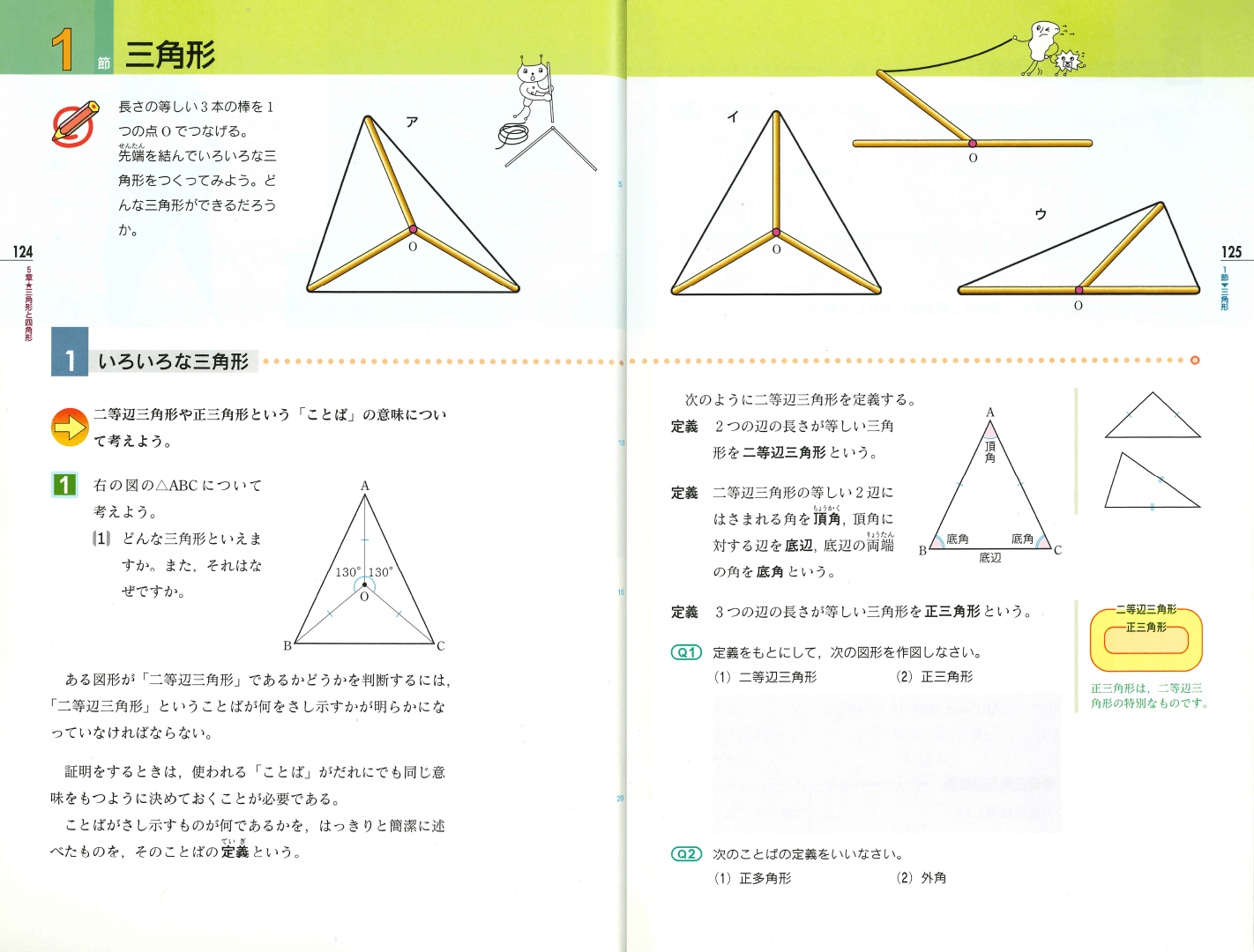

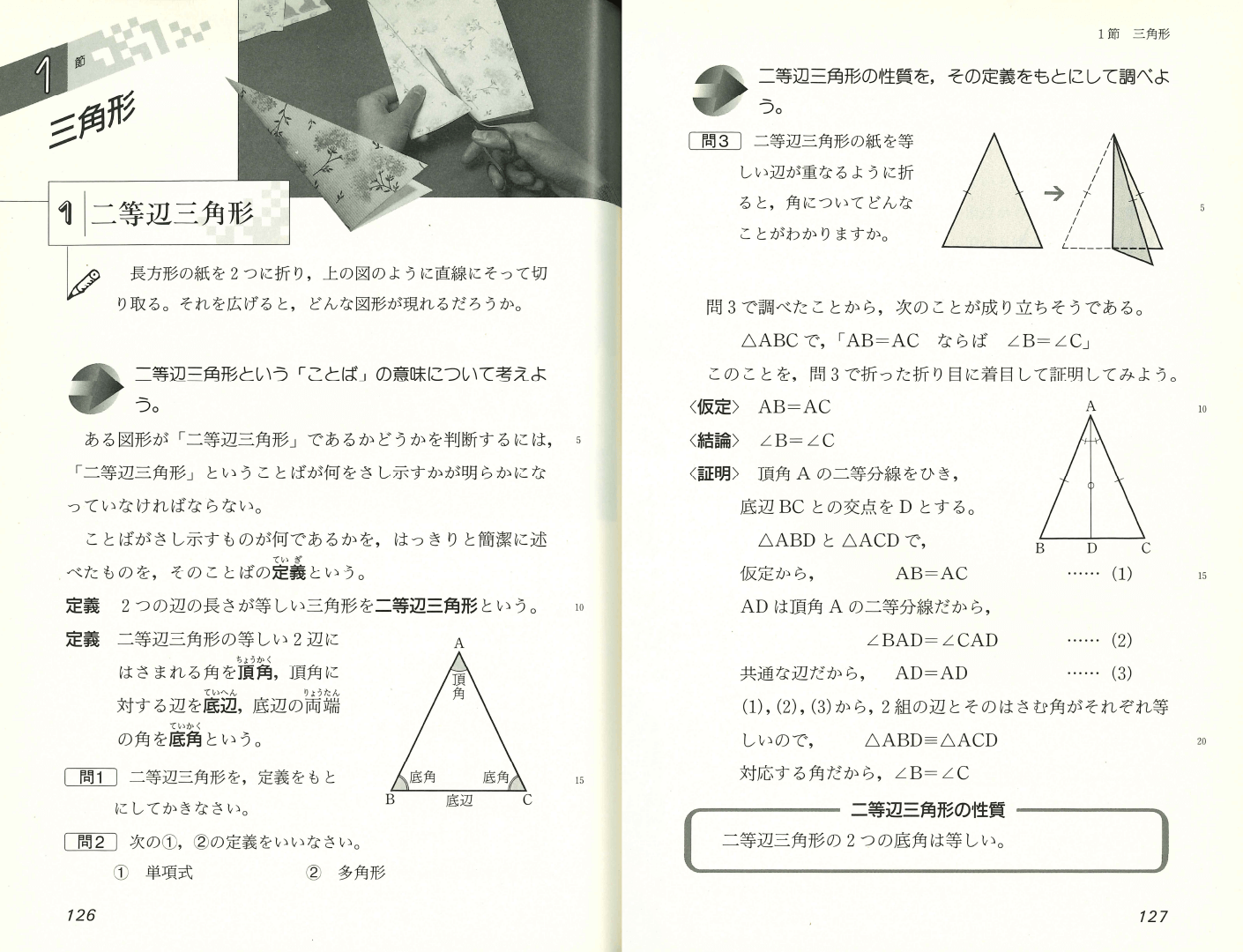

小学校から移行された内容

学習指導要領の改訂で、小学校から中学校に移行された内容の一部を見てみましょう。

数学的活動

平成14年版から、大日本図書の数学教科書は従来の「例」「問」による構成から、活動を通して、予想したり、調べたり、説明したりするなど、「数学的活動の楽しさ」を味わうことができるような構成になっています。

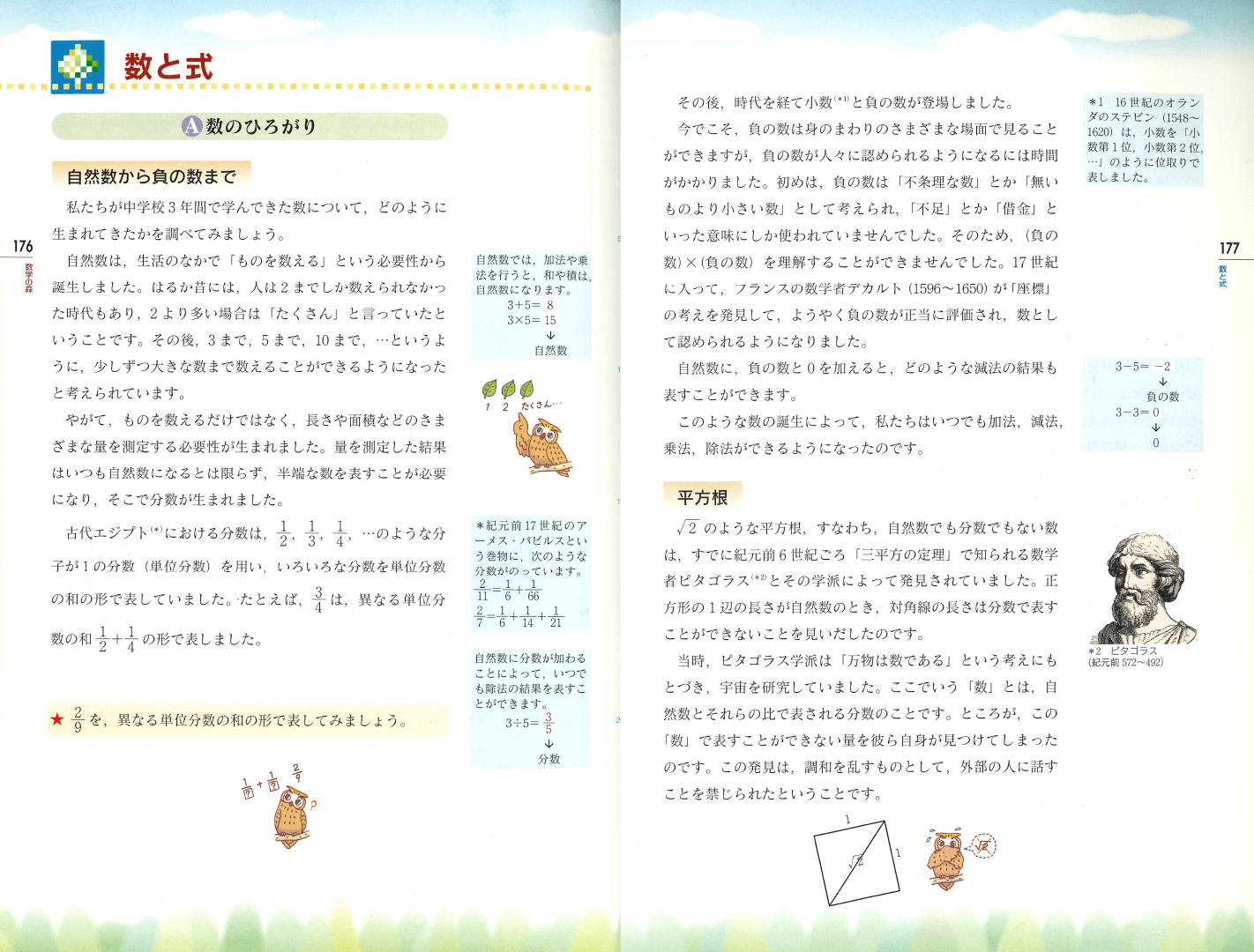

「数学の森」の誕生

数学の森は、平成14年版から新たに設けられました。

基礎・基本の時代の教科書(昭和56年発行)で生まれた「数学の歩み」が、その後「数学を楽しく」というコラムになり、再び「数学の森」として登場したとみることもできます。数学の学習を、より楽しく豊かなものにしたいという、変わらぬ想いが感じられます。

発展的な学習内容

学習指導要領では、児童生徒が共通に学ぶ内容を厳選するとともに、一人一人の理解や習熟の程度に応じ、発展的な学習で力をより伸ばすことが求められています。このため、平成18年版からは下記の考え方にもとづき、指導要領に示されていない内容を教科書に記述することができるようになりました。

また、教科書に発展的な学習内容を記述する際には、いくつかの留意事項が定められています。

中学校数学の教科書の変遷