教科書いまむかし

教科書紹介 中学校数学編

4昭和52年(1977年)

4昭和52年(1977年)

学習指導要領学習負担の適正化

世界的な規模で展開された現代化運動でしたが、学校現場では、集合などの新しい内容や過多な学習内容に対するとまどいも少なくありませんでした。しだいに、マスコミからも「落ちこぼれ」などのことばで現代化批判がなされ、またアメリカでは「Back to the Basics(基礎・基本に帰れ)」運動が広がりを見せるようになります。

こうした流れのなかで昭和52年に改訂された学習指導要領では、「ゆとりと充実」がキーワードとしてかかげられ、基礎的な知識・技能を重視し、基本的な概念の理解を目指すため、学習内容が精選されました。

この改訂の基本的な考えとなったのは、次のようなことがらです。(昭和56年発行「教師用指導書」より)

- ①中学校数学の指導内容における基礎的な知識、基礎的な技能について再検討する。

- ②生徒の発達段階に適した内容の程度、分量及び取り扱いについて再検討する。

- ③数学的な考え方や数学的に処理する能力、態度の育成をより一層はかるよう配慮する。

- ④実質的な小・中・高の一貫性をはかる。

これらの考え方をふまえ、大日本図書では、従来の教科書の指導内容を分析・調査し、新たな編集方針のもとに昭和56年に『中学校 数学』を発行します。その後、昭和59年、62年、平成2年にも改訂版教科書を発行しています。

ここでは、昭和56年発行の『中学校 数学』を紹介します。

国立教育政策研究所

「学習指導要領データベース」

昭和56年(1981年)版 中学校 数学 1〜3

表紙は学年に合わせて、1、2、3を立体的に見たデザインです。いろいろな見方のできる表紙です。

目次を見てみると各学年ともに「数と式」→「図形」→「数量関係」の構成になっています。

「集合・論理」の領域は削除されましたが、教師用指導書の解説によると、集合、関数、構造といった数学的基礎概念は依然として重要であるため、用語にはこだわらず必要に応じて集合の概念を扱っていくとしています。

教科書の構成|中学校数学1

この教科書では、各章の内容を項という学習単位で構成し、学習のねらいや学習のステップを鮮明にする試みを始めています。章の導入ページや各項の冒頭に『問題』を設けているのも特徴です。

第1章 整数1|中学校数学1

第1学年の学習は、整数の性質から始まります。 この章では、次のような目標が示されています。

第1章 整数(9時間)

〔目標〕

素数という概念を核に、素因数分解の意味と方法を理解させ、それを使った最大公約数や最小公倍数の求め方とその利用の仕方を知らせる。

第4章 1次方程式|中学校数学1

この当時は小学校で「数量を□、△などを用いて表したり、それらにあてはまる数を調べたりすること」や「□、△などの代わりに$a$、$x$などの文字を用いることを知る」ことを学んでいます。

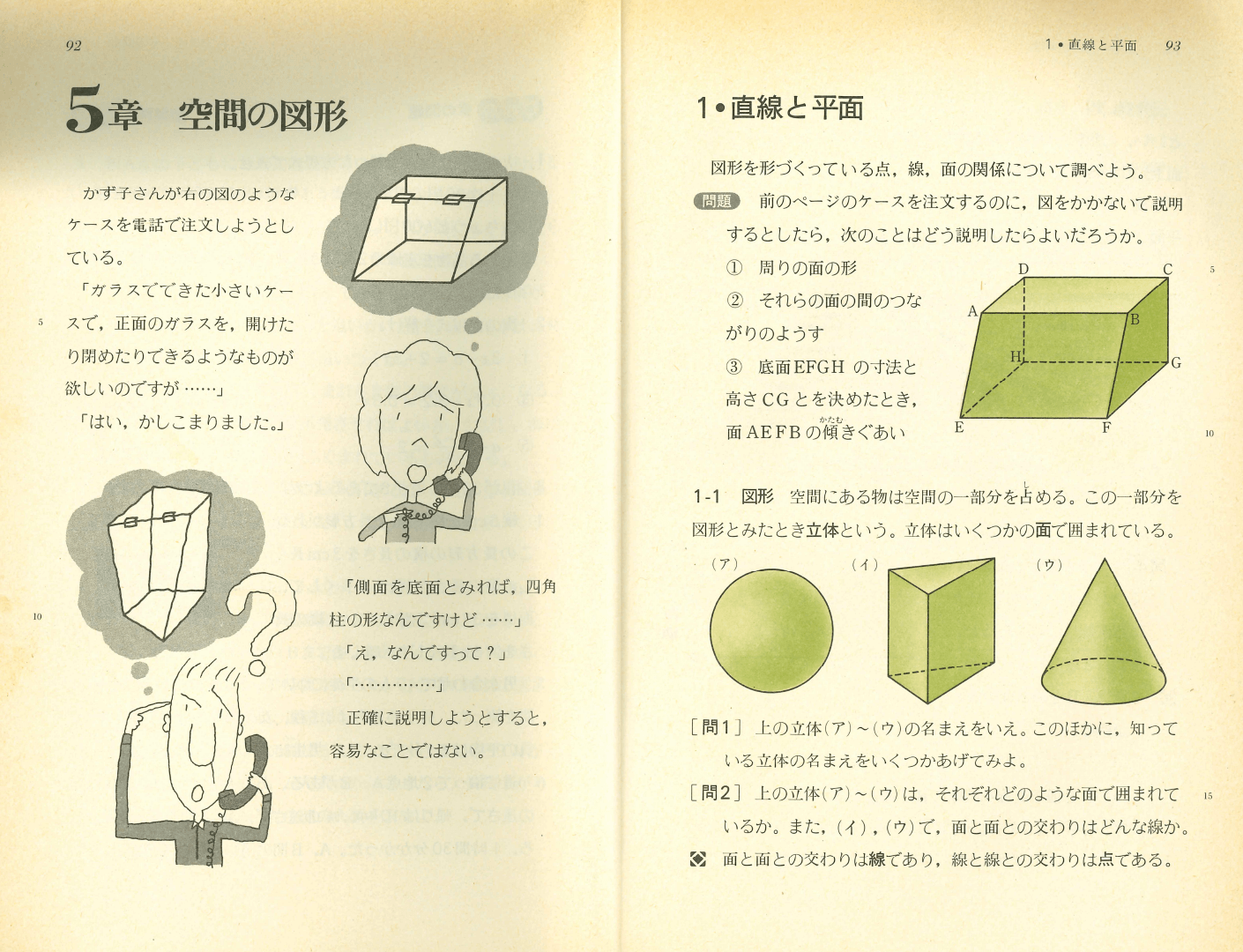

第5章 空間の図形|中学校数学1

現在の教科書とは異なり、空間図形を先に扱っています。この章では、小学校で学習した内容の整理をしつつ、空間図形についての理解を深め、図形に対する直観的な見方や考え方をのばすことを意図しています。

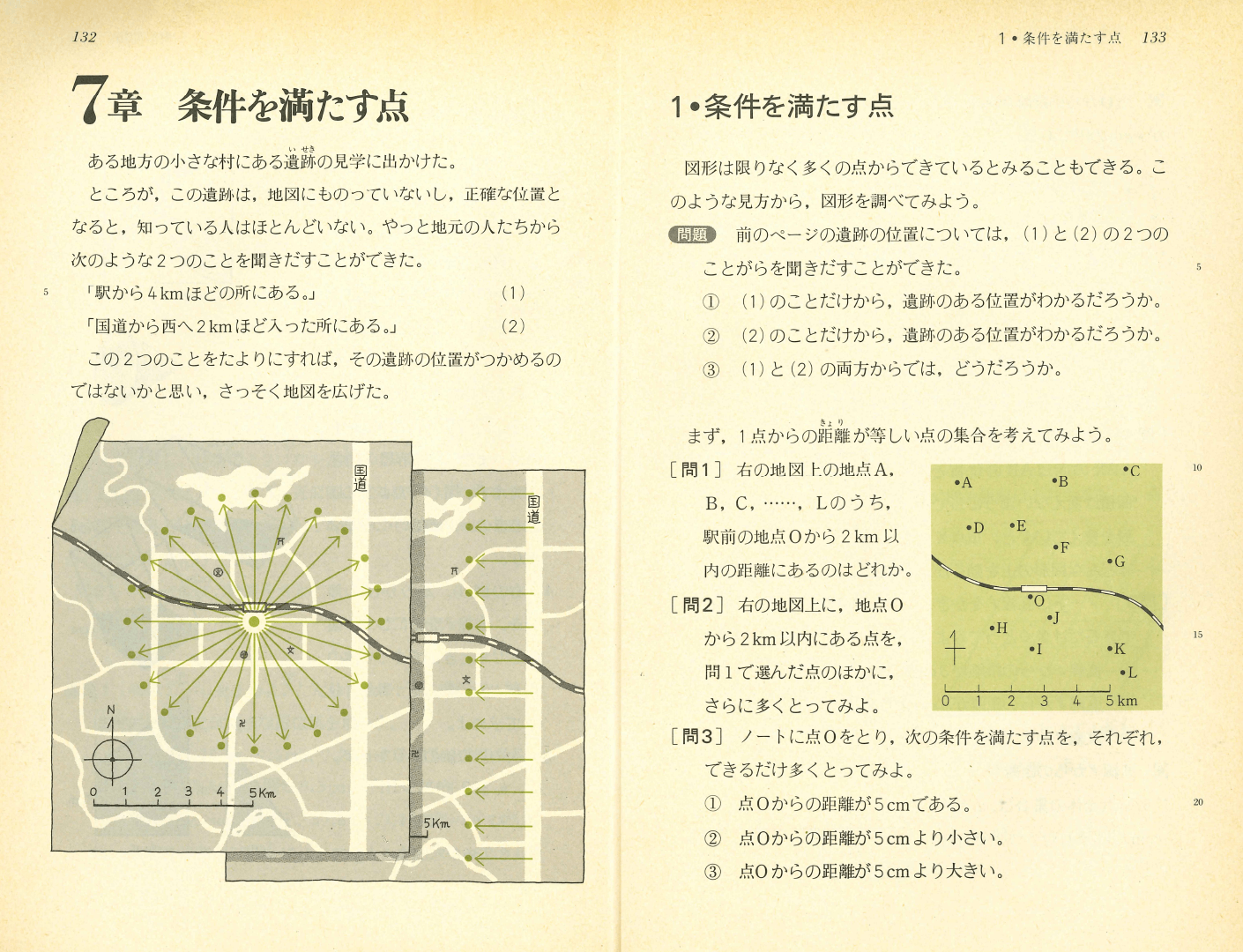

第7章 条件を満たす点|中学校数学1

この章では「点の集合」、「作図」、「座標」について学びます。これまでに学んだ数量や図形の根底に流れる考え方には共通したものがあることを意識させ、統合的な見方ができるようにすることをねらいとしています。

座標の項では、平面上の点の位置の表し方を学習し、点と座標との1対1対応について知ることが、のちの関数の学習につながるように位置づけられています。

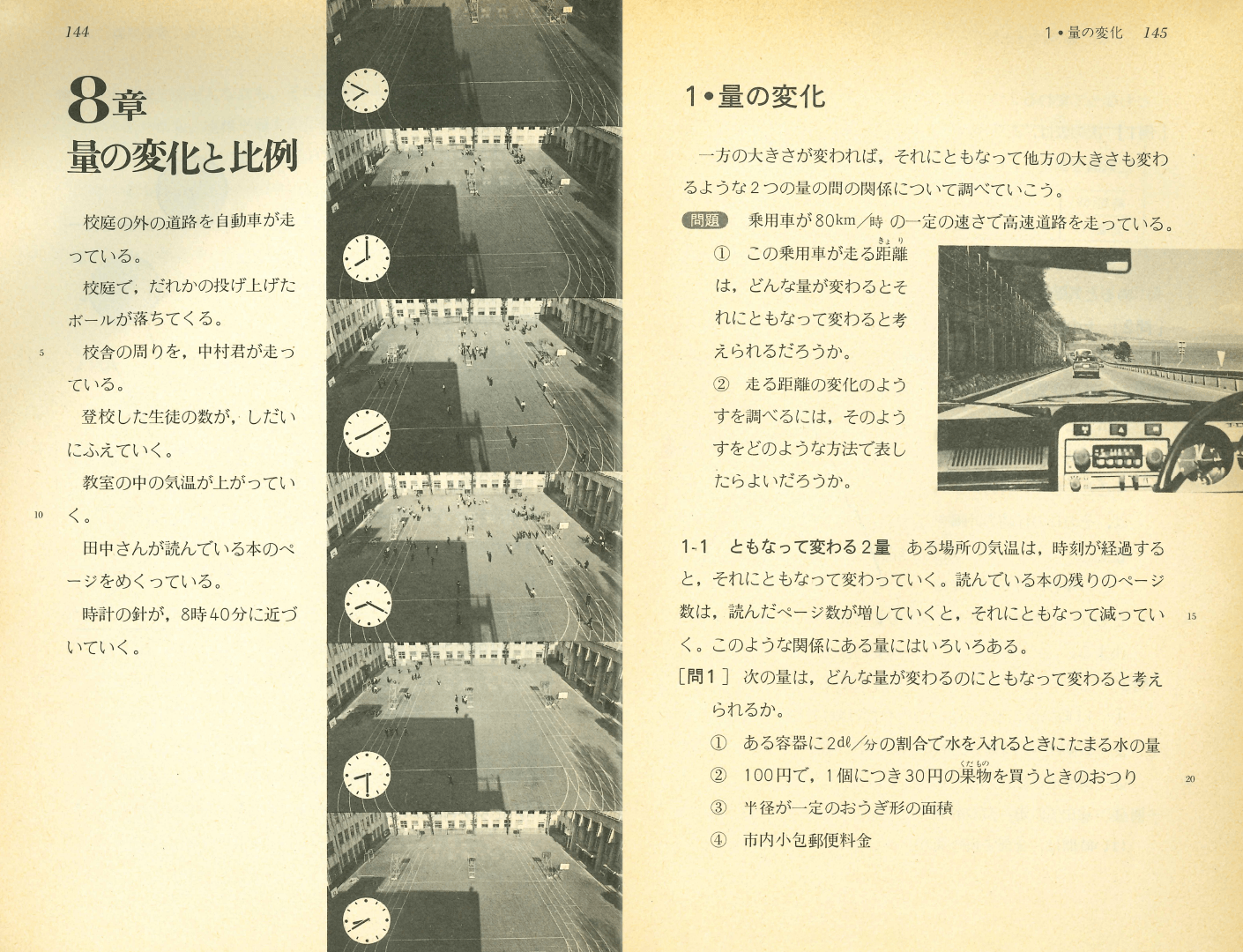

第8章 量の変化と比例|中学校数学1

1年の最終章は関数です。「比例・反比例」の内容を学年の最後に位置づけ、関数の見方から総合的にまとめられるようにしています。

数学の歩み|中学校数学3

3年の最後に、「数学の歩み」というタイトルで数学史を扱っています。これは、指導要領に対応しない内容であり、教室での指導を省略しても差し支えないとされています。

ここに収録されている内容は、中学生で考察できそうな素材であると同時に、既に学んだ数学の内容を見いだす機会としても役立つようにという視点で選択されています。

以下のような小項目で構成されています。

昭和59年(1984年)版 改訂 中学校 数学 1〜3

昭和62年(1987年)版 新版 中学校 数学 1〜3

平成2年(1990年)版 新訂 中学校 数学 1〜3

中学校数学の教科書の変遷