教科書いまむかし

教科書紹介 中学校保健体育編

3昭和44年(1969年)

3昭和44年(1969年)

学習指導要領「教育内容の現代化」

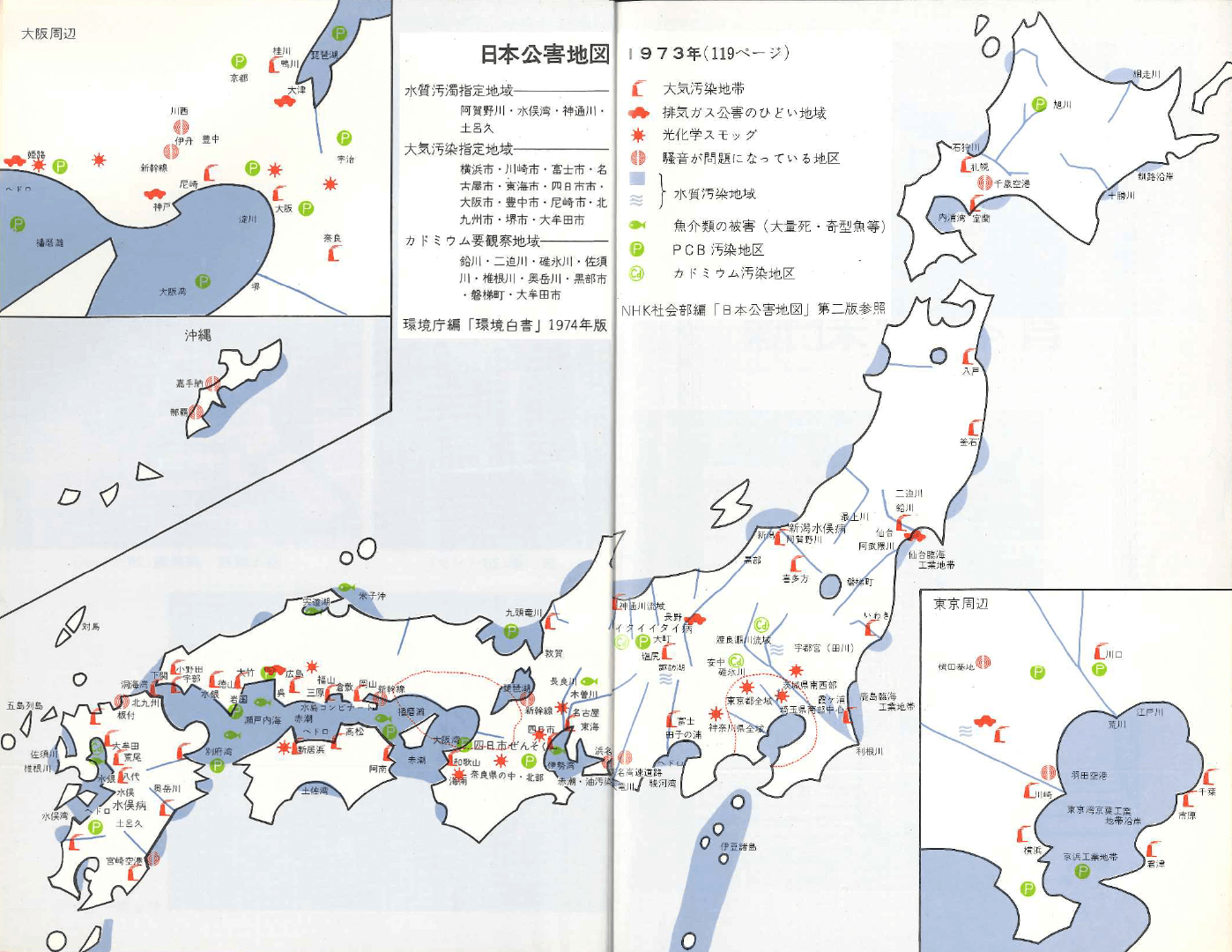

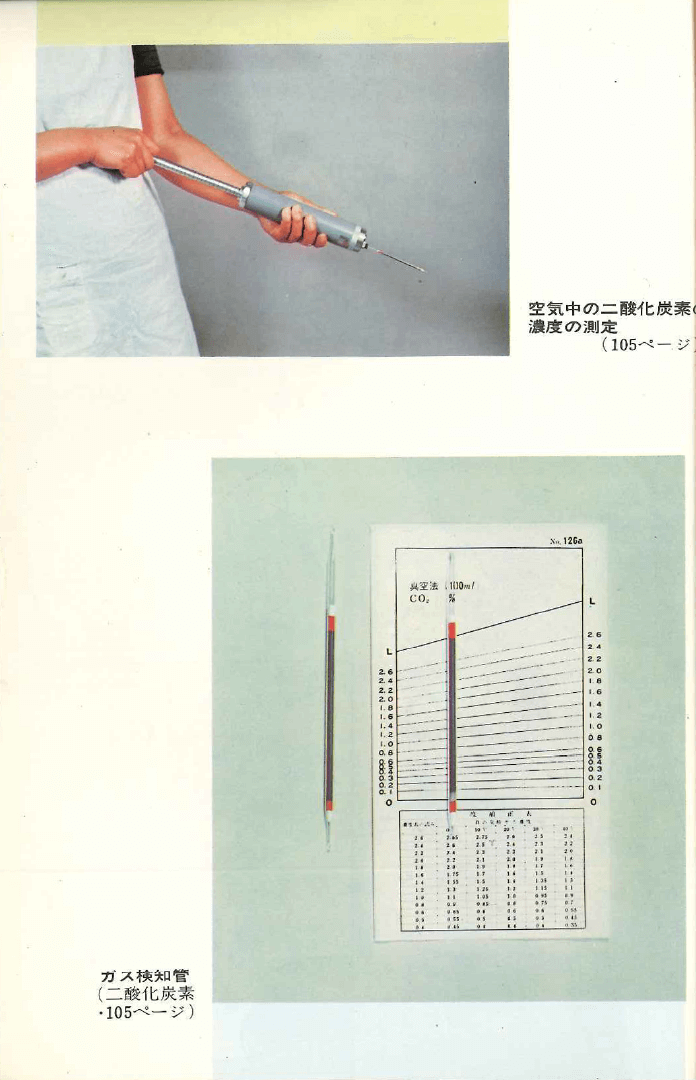

保健体育でも学習内容の高度化が行われました。小学校では心のはたらきとその発達、空気・日光・飲料水・学校生活と健康の関係などが新たに加えられ、これらを精神衛生・公衆衛生の初歩として位置付けることで系統化が試みられました。中学校では薬品・嗜好品・成人病・公害などの内容が追加されました。その中で精神の健康と身体の健康の関連を知る目的で、“心身相関”という言葉が初めて用いられました。

また体力向上の重要性から、小中高総則に新たに体育の項が設けられ、学校の教育活動全体を通じて「心身の調和的発達を図る」こととされました。

大日本図書では、昭和47年に発行し、その後、昭和50、53年に改訂しています。

ここでは、昭和50年発行の『改訂 中学校新保健体育』を紹介します。

国立教育政策研究所

「学習指導要領データベース」

昭和47年(1972年)版 中学校新保健体育

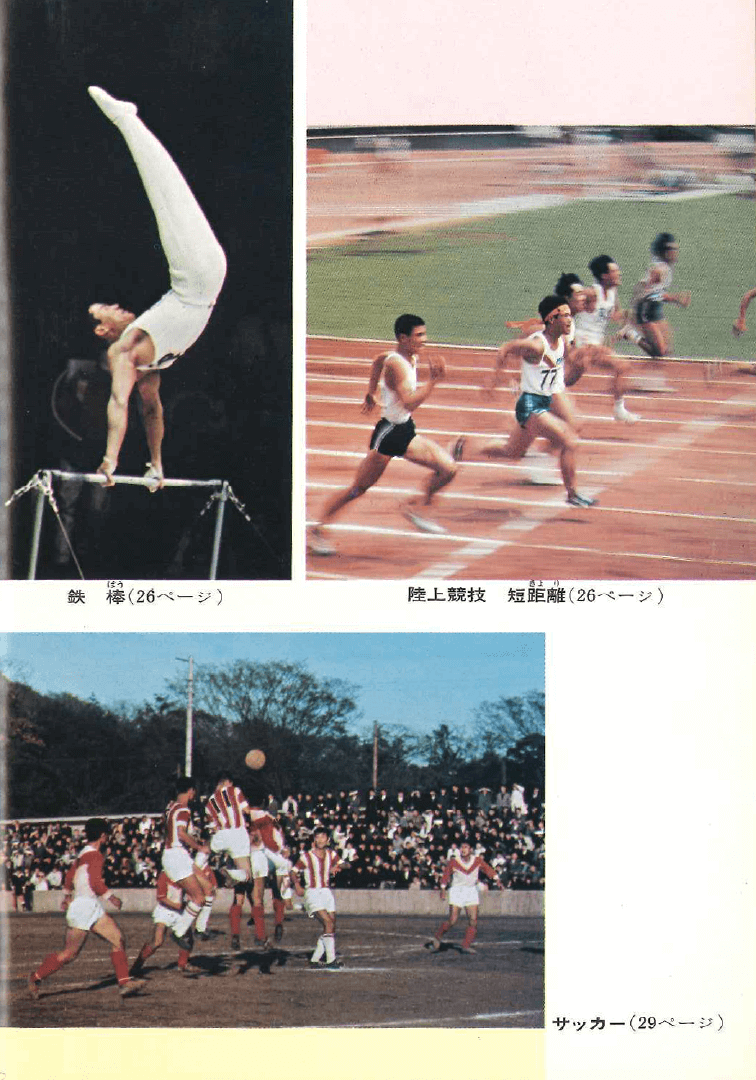

この昭和47年版より、口絵としてカラーページが登場しました。

昭和50年(1975年)版 改訂 中学校新保健体育

単元では、「精神衛生」が「精神の健康」として扱われるようになりました。また、「病気の予防」では、生活に身近で代表的な病気のみに精選されました。

口絵

昭和47年版から、口絵としてカラーページが登場しました。

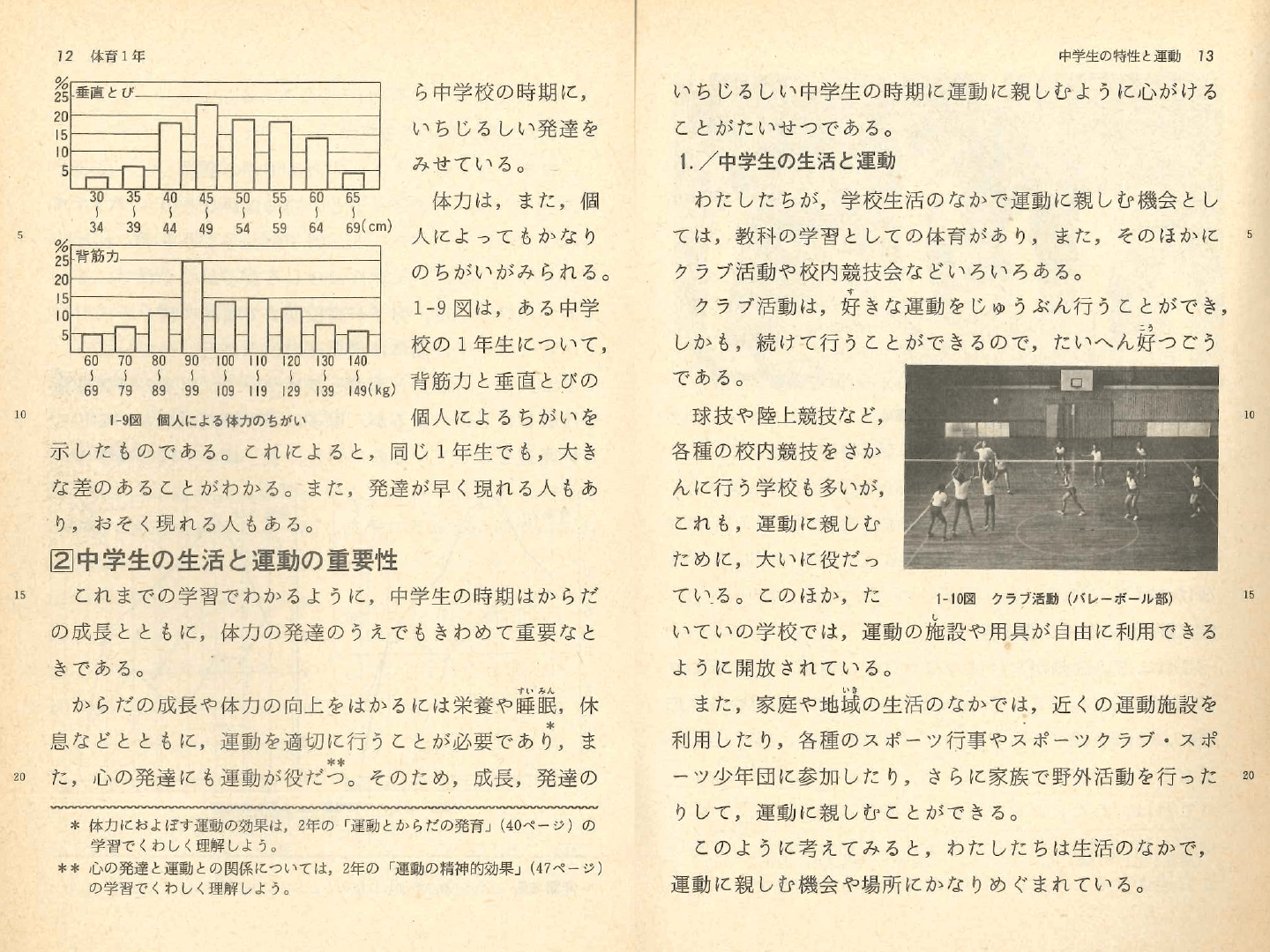

中学生の生活と運動の重要性

学習指導要領総則に、学校の教育活動全体を通じて「心身の調和的発達を図る」とされたことから、運動に親しむ機会として学校でのクラブ活動や、地域でのスポーツ行事などが示されています。

薬品・嗜好品と健康

昭和44年の指導要領の改訂により、生活に身近で役に立つ知識を身に付ける目的から、内容が拡充されました。薬品関係では、医薬品だけでなく、農薬・劇物・毒物などの項目が追加されています。

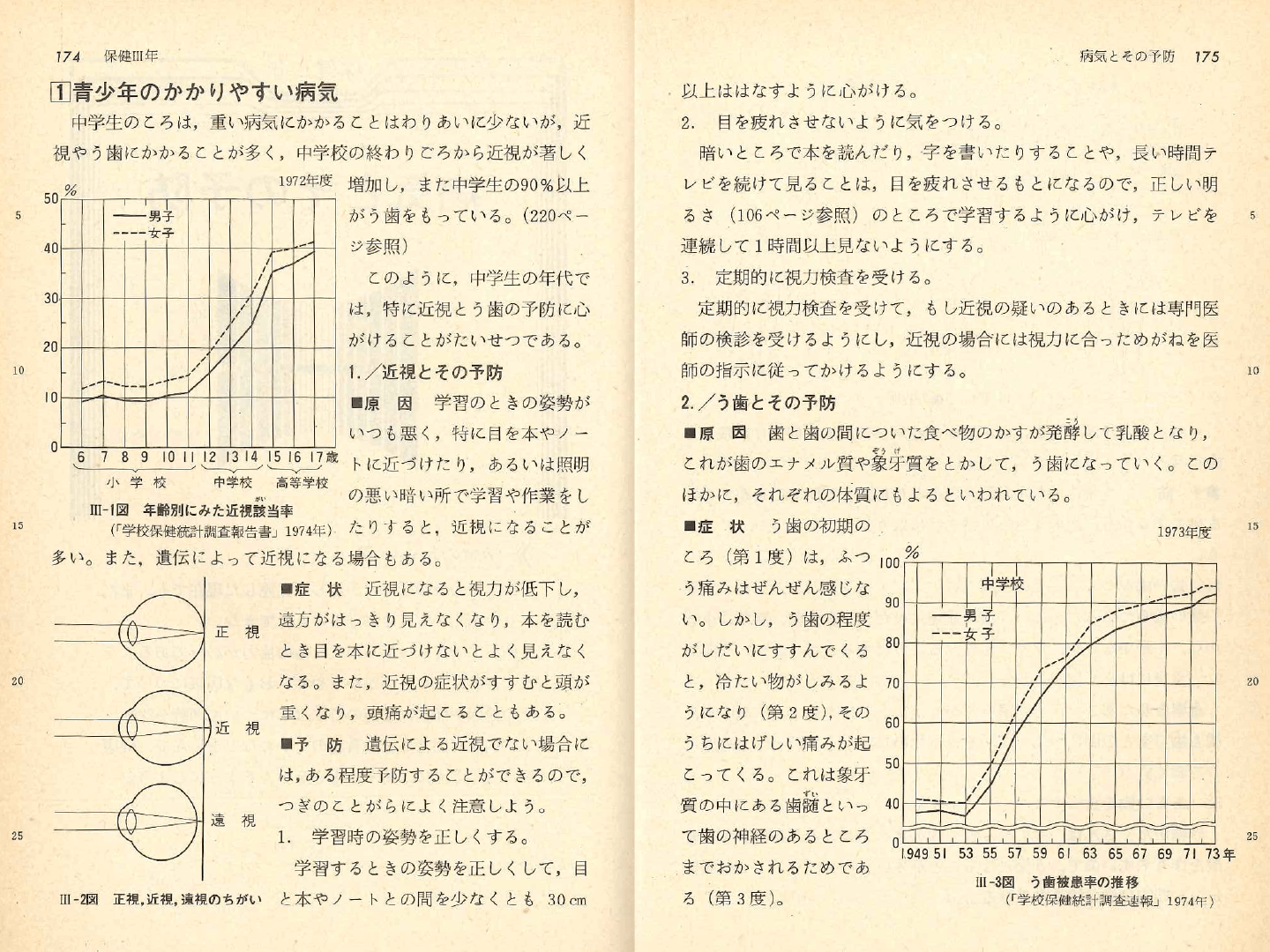

病気とその予防

いろいろな病気の種類や特徴について、予防方法を含めた記載がされています。

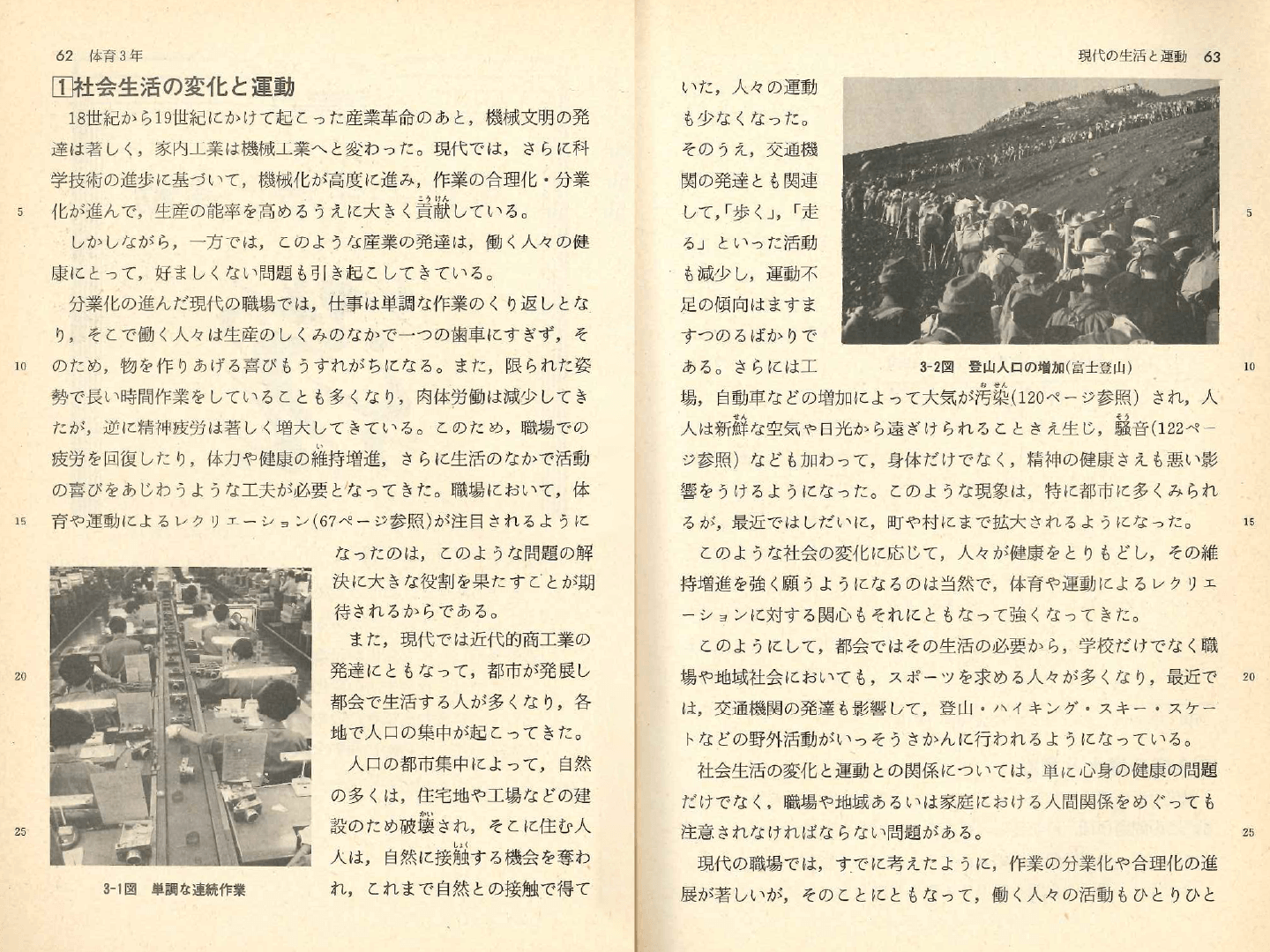

社会生活の変化と運動

社会生活の変化と運動について、産業の発達が心身の健康に影響を与えており、そのような社会の変化に応じて、体育や運動によるレクリエーションに対する関心が強くなってきたことが記載されています。

昭和53年(1978年)版 新版 中学校新保健体育

中学校保健体育の教科書の変遷