教科書いまむかし

教科書紹介 小学校生活科編

6平成10年(1998年)

6平成10年(1998年)

学習指導要領基礎・基本を確実に身に付けさせ、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」の育成

生活科にとっては、正式に教科化が行われてから初めての本格的な改訂となりました。

改訂のポイントとして、以下の3点が挙げられています。

- ①児童が身近な人や社会、自然と直接かかわる活動や体験を一層重視する

- ②活動や体験のなかで生まれる知的な気付きを大切にする

- ③地域の環境や児童の実態に応じて創意工夫した教育活動や、重点的・弾力的な指導が一層活発に展開できるようにする

平成15年12月の指導要領の改訂では、今まで1年・2年と分けられていた内容が2学年まとめて示され、12項目あったものが8項目にまとめられました。それに伴い、教科書でも従来の1年・2年という区分を無くし、上巻・下巻として学校の環境や生徒の実態に合わせたカリキュラム展開ができるように構成しています。

大日本図書では、平成14年に「たのしい せいかつ」を、平成17年に「新版 たのしい せいかつ」を発行しています。

国立教育政策研究所

「学習指導要領データベース」

平成14年(2002年)版 たのしい せいかつ

指導要領の改訂により、1ねん、2ねんという学年区分から、上下巻に変更されました。

上巻では身近な人や自然に視点をおいた「なかよし」をテーマに、下巻ではそれまで関わった友達や自分をとりまく社会の様々なものたちと「だいすき」へ昇華することを願って、上巻「なかよし」下巻「だいすき」というタイトルを付けています。

季節にそって活動を進めていくという方針は従来通りですが、前半は「○○となかよし」、後半は「○○大すき」という大単元を設定し、その中にいくつかの小単元を設置するという構成になっています。

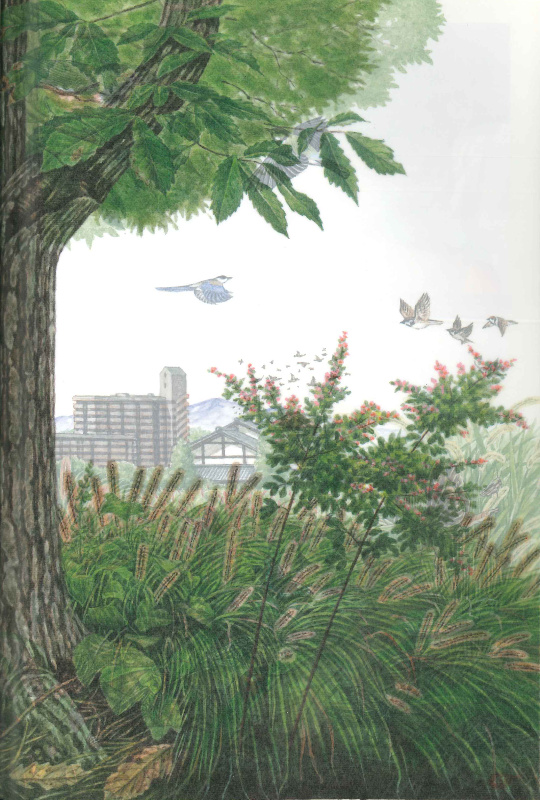

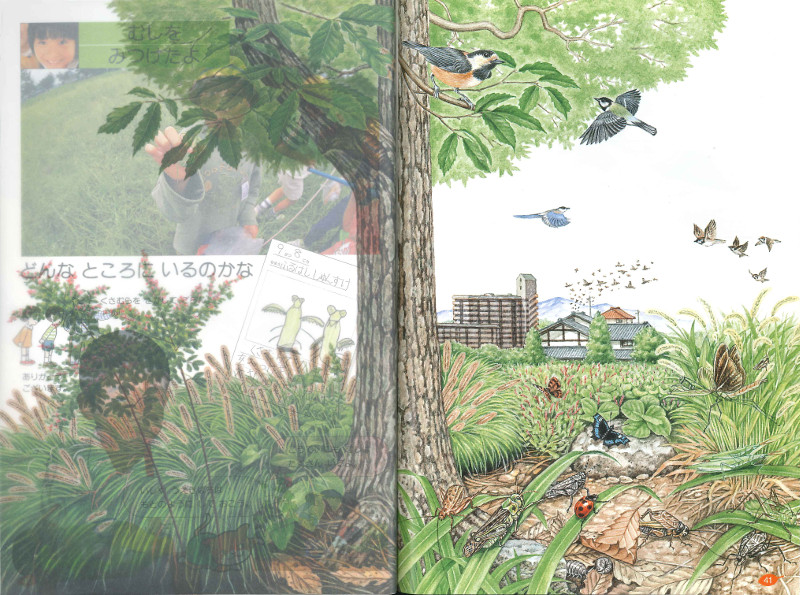

どんな ところに いるのかな

平成14年度以降の教科書では、子どもたちが親しみやすい紙面になるように、しかけを導入しています。

この草むらのシートは、「草むらの中に何かいそうだ。早く見てみたい、自分でも探しに行きたい」そんな気持ちを思い起こさせてくれます。チカラシバ、マルバハギの草むらの中にはバッタやコオロギ、ダンゴムシなどがかくれんぼをしています。

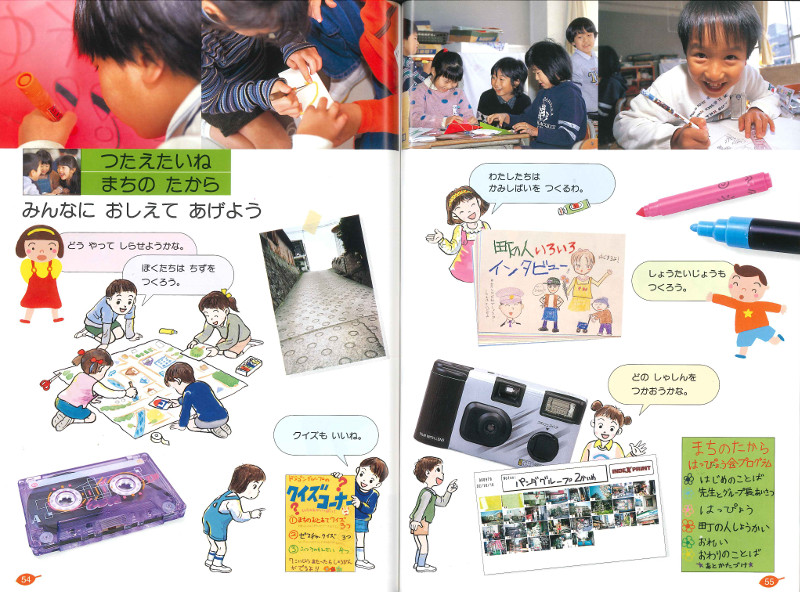

つたえたいね まちの たから

町たんけん後の発表会のページです。子どもたちが伝えたい内容をはっきりさせ、どんな発表方法が良いか考えられるように、絵地図や紙芝居、クイズや写真のインデックスなど、いろいろなまとめ方が紹介されています。

カセットテープや使い捨てカメラなど、記録媒体に時代を感じます。

平成17年(2005年)版 新版 たのしい せいかつ

平成14年版に引き続き、上巻「なかよし」下巻「だいすき」という構成です。

平成17年版から、巻末に道具の使い方や発表の仕方などを示す図鑑部分が追加されています。

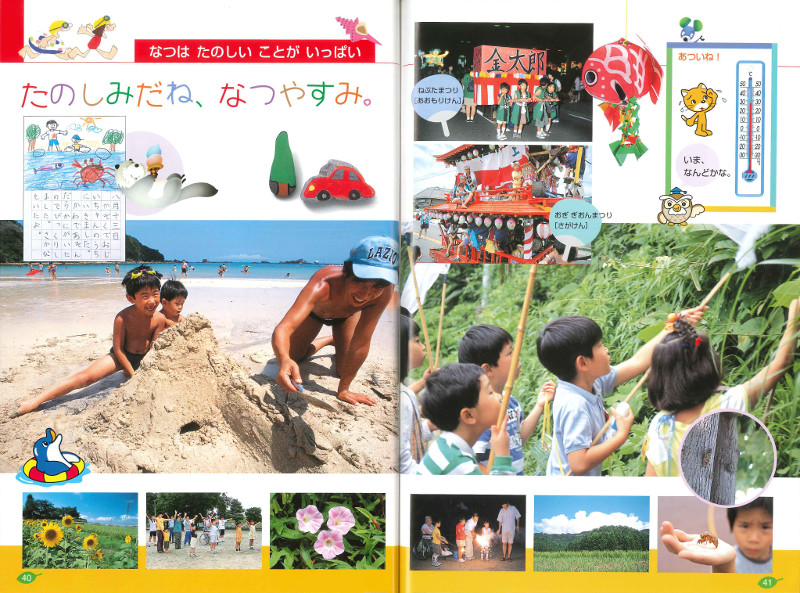

たのしみだね、なつやすみ。

夏休みの紹介のページです。夏休みは、いつもと違った遊びや自然の観察ができる絶好の機会です。また、普段の授業とは違い、子どもたちが内容に縛られずに自由に何かをしたいと考える事のできる機会でもあります。

小学生になって初めての夏休みという貴重な時間を充実して過ごせるように、子どもたちの意欲を引き立てるような写真を多数紹介しています。

ビンゴカード

平成17年度の下巻には、仕掛けとしてビンゴカードが用意されています。27種類のカードの中から、野原で見つけられそうなものを予想し、野原でビンゴゲームを楽しむことができます。

こういったネイチャーゲームを取り入れることで、ただ野原で遊ぶだけではなく、諸感覚を働かせて自然のおもしろさや不思議さに気付いてもらうというねらいがあります。

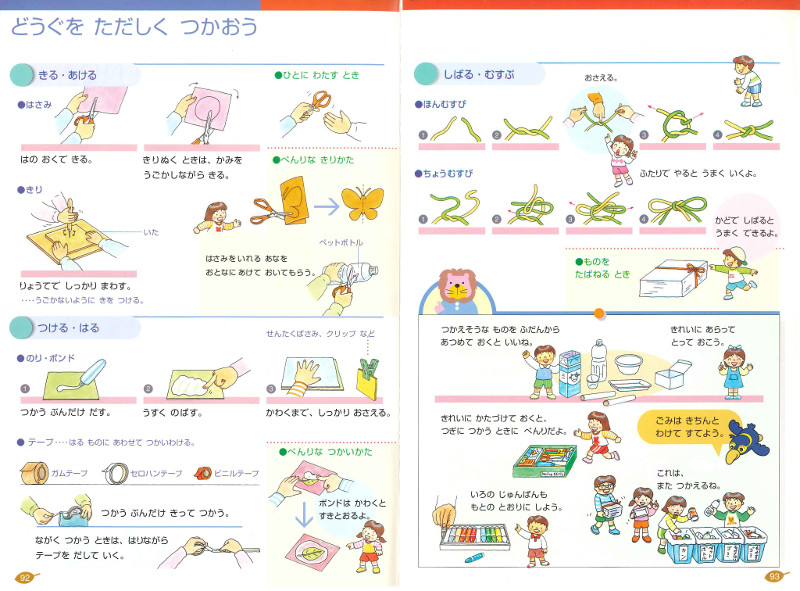

どうぐを ただしく つかおう

平成17年度から、巻末に図鑑が付くようになりました。

低学年の子どもたちは、まだ道具の正しい使い方を知らなかったり、安全な使い方を意識していなかったりする場合が多々あります。生活科では実際に体験する活動を重視しているので、子ども自身で様々なことに取り組む機会が数多くあります。その際に、子どもたちの活動の助けとなるように、図鑑が新設されました。

ここでは、活動に使う道具の安全な使い方や、蝶結びの方法、整理整頓の方法などを紹介しています。

小学校生活科の教科書の変遷