教科書いまむかし

教科書紹介 小学校生活科編

5平成元年(1989年)

学習指導要領社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成

生活科は、平成元年告示の学習指導要領で新しく設置されることになった教科です。小学校での教科の廃止・新設は戦後初めての事でした。

昭和30年代終わり頃から、小学校低学年において、社会認識や自然認識を育てるうえで理科と社会という教科区分にとらわれず、発達段階に即した教育課程を編成するべきだという指摘は存在していました。その後、低学年の教科構成についての研究が進められ、平成4年度施行の学習指導要領から生活科の全面実施となりました。

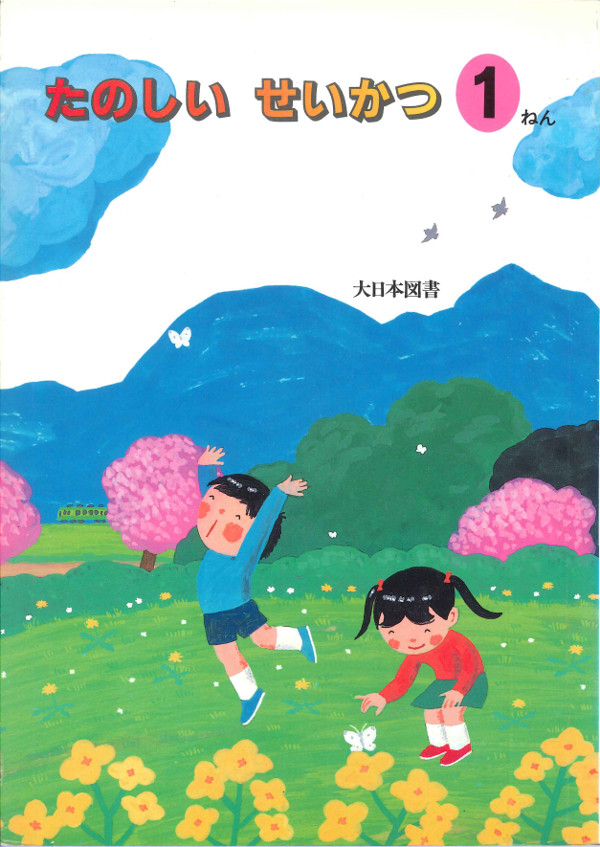

大日本図書では、全面実施の前に行われた試験導入の際に、副読本の位置づけとして「たのしい せいかつ」を発行しました。

そして平成4年に教科書「たのしい せいかつ」を発行し、その後、平成8年に「新版 たのしい せいかつ」、平成12年に「新訂 たのしい せいかつ」として改訂を行っています。

国立教育政策研究所

「学習指導要領データベース」

平成2年(1990年)版 たのしい せいかつ(副読本)

栽培・生き物とのふれあい・町たんけんなど、活動内容は以前の理科・社会で取り扱ってきたことを踏襲していますが、目次を見ると、○○とともだち・わたしの○○など、生活科の目標に即して子どもが意欲的に動けるようなタイトル付けがされていることがわかります。

何が読み取れるのか

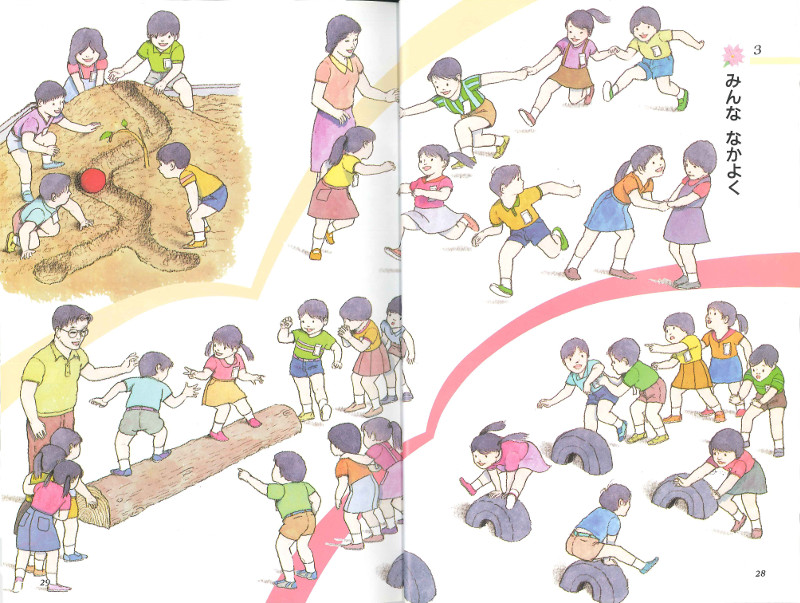

これは「みんな なかよく」という主題のページです。文字は「みんな なかよく」の7文字しかありませんが、これもしっかり意味のあるページなのです。

生活科では、先生が説明をして理解するという形ではなく、子ども自身がそこに描かれているものを読み取りつつ学習をしていく過程が重視されています。この絵の中にも、子どもたちが皆で楽しく遊ぶうえで守らなければいけないことを考えたり、自分がどんな遊びをしてみたいか考えたりできるよう、いろいろな要素がちりばめられています。

皆さんもこのページからどんなことが分かるか、考えてみて下さい。

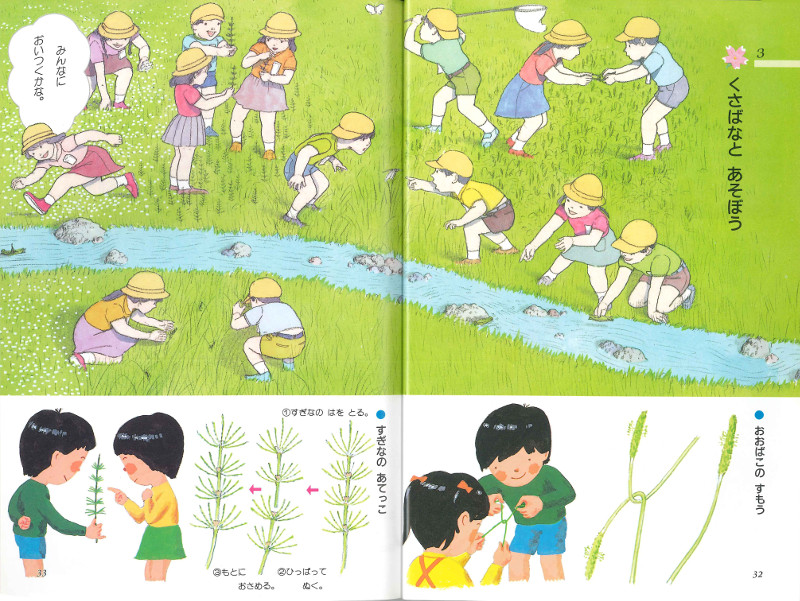

くさばなと あそぼう

草花を使った遊び活動の場面です。生活科では、体験による学習を非常に大切にしています。

生活科が導入されるようになった理由の1つに、日本の学校では教科書による「知得」が中心になっており、実際に体を動かして「体得」することが少なく、自然離れと生活技能の低下が叫ばれていたということがありました。そのため、生活科では、この野原での草花遊びのように、具体的な体験を通して、体全体で学ぶ活動が中心となっています。

平成4年(1992年)版 たのしい せいかつ

平成4年度から、生活科の全面実施となりました。これが、生活科の教科書第一冊目として発行された「たのしい せいかつ」です。

生活科は、算数や国語のように、教科書を読みながら学習を進めるのではなく、具体的な活動や体験を通して学習を進める教科です。そのため、生活科の教科書はそれまでの教科書観にとらわれることなく、「おやっ?」「どうして?」「やってみたい!」という探究心や想像欲を引き立てるような紙面作りを意識しています。

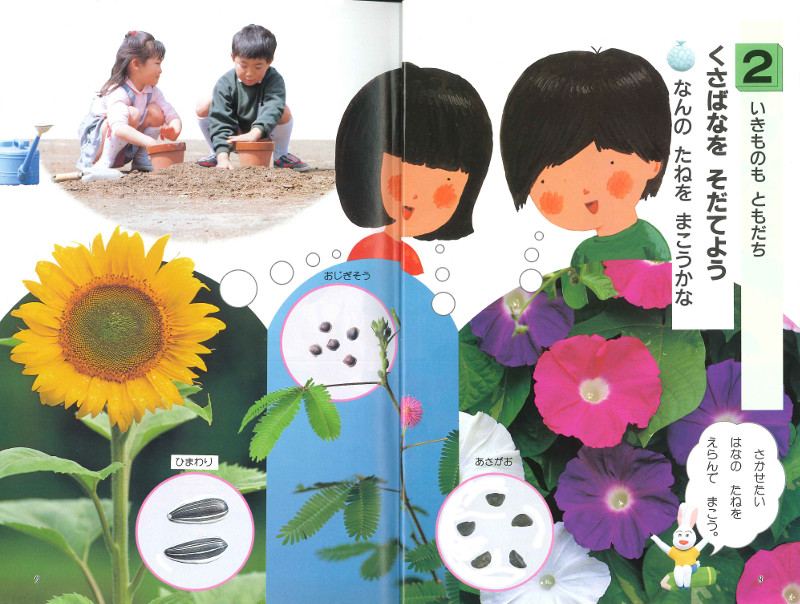

くさばなを そだてよう

生活科の定番、栽培活動です。皆さんの中にも、小学1年生のときにアサガオを栽培した記憶のある方は多いのではないでしょうか。

アサガオは丈夫で、成長していく過程での変化が大きいので、低学年が育てるにはうってつけの植物です。毎日の世話を通して、多くの気付きがあり、自分の成長にも気付くことができる素材ということで、今でも多くの学校で育てられています。

だからといって、アサガオでなければいけないという決まりは無いので、地域の特性や子どもの願いによっては、他の植物が選ばれることもあります。ここでは、アサガオの他に、ヒマワリ、オジギソウが紹介されています。

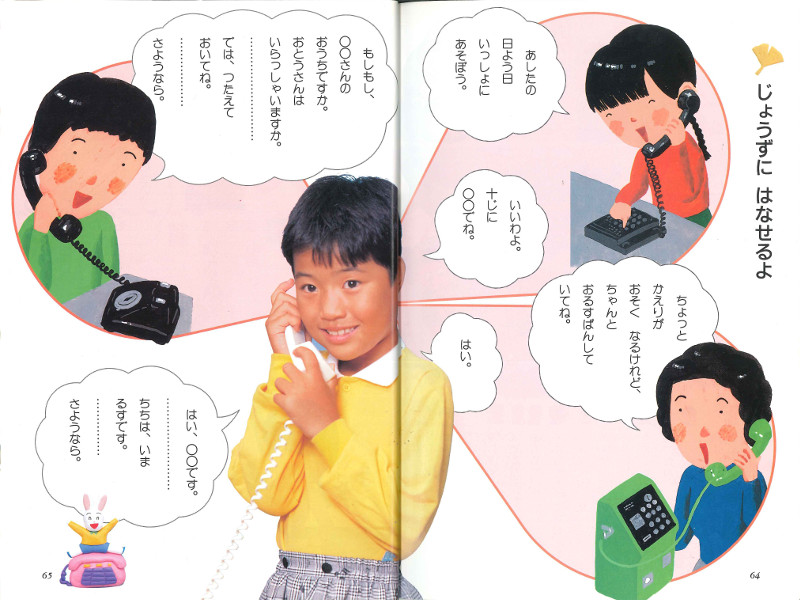

じょうずに はなせるよ

当時の2年生では、電話と手紙で1つの単元がありました。

スマホなどの携帯端末が普及した現在では、手書きの手紙や固定電話を使う機会はめっきり少なくなっています。このページでは、今はすっかり見なくなったダイヤル式の黒電話や、設置台数が減少している公衆電話が紹介されています。今でこそメールやSNSで簡単に連絡が取れてしまいますが、この頃は手紙や電話が大切な情報伝達手段の技能であったのが分かります。

平成8年(1996年)版 新版 たのしいせいかつ

この平成8年版から、横書き中心の紙面に適した右開きになりました。

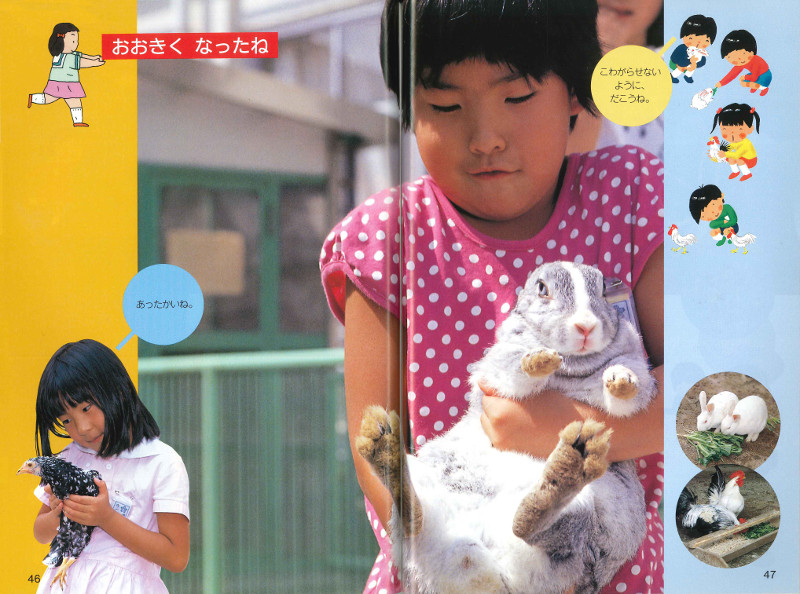

おおきく なったね

うさぎをだっこしている様子が大きく紹介されています。動物に触れたり、遊んだり、世話をする活動を通して、生命を大切にする心を育むことを目標としています。

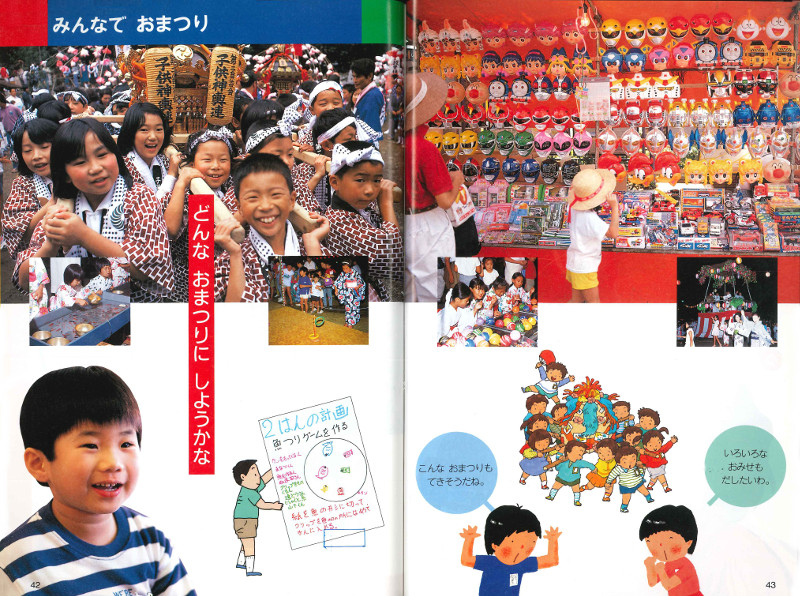

みんなで おまつり

お祭りはそれぞれの地域によって様々な特色があり、子どもたちにとってとても魅力のあるものです。体験を振り返るだけではなく、お祭りを自分たちで開催してみることにより、自然を活かす、ものを作る、地域の人とのふれあいなど、生活科の内容を総合的に実現することができます。

平成12年(2000年)版 新訂 たのしいせいかつ

平成4年版では活動内容を表していた単元名が、改訂を重ねるにつれて、より子どもの目線を意識したものへと変化していきました。

単元の数自体も増加し、総ページ数が平成4年から12年にかけて20ページ弱増加しています。

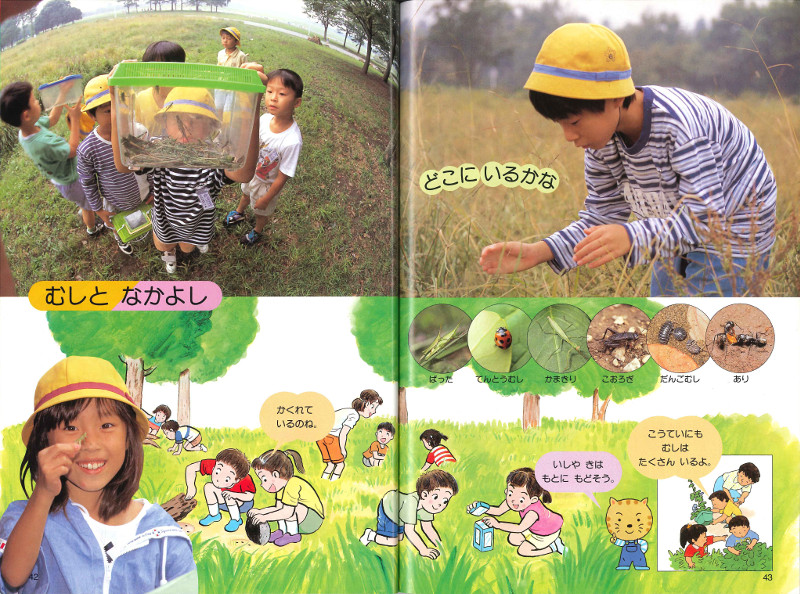

むしと なかよし

虫探しのページです。普段の生活の中ではあまり気にすることはないかもしれませんが、私たちの身近には様々な種類の虫たちが生きています。時には立ち止まって、虫たちをじっくり観察してみると、思いもよらない表情が見られるかもしれません。

小学校生活科の教科書の変遷