指導要領の解説には「手回し発電機などを使って,電気をつくりだしたり,蓄電器などに電気を蓄えたりすることができることを,豆電球や発光ダイオードの点灯やモーターの回転によってとらえるようにする」とありますが…

発光ダイオードは,2〜2.2 V - 0.02 A のもので…

豆電球は 2.5 V - 0.3 A のものが,5秒くらいは点いて欲しいなあ

それには,コンデンサーはかなりの容量が必要になるな…

1〜10 F(ファラッド)となると,スーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサー)?

う〜ん。せめて班で実験できるくらいの安いものにしたいからなぁ

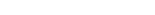

ということで,候補になったコンデンサーは…

- a:2.3 V - 4.7 F

- b:2.5 V - 5 F

- c:2.5 V - 10 F

- d:2.3 V - 4.7 F(リード線付きでaとは内部抵抗が違うらしい)

- e:5.5 V - 1 F

の5つでした。

このうちeは,豆電球が点灯するほど充電できなかったのでダメでした。

さて,

ゼネコンの何が問題なのでしょうか?

- (ア)電気をためるコンデンサーとの相性が悪い(不都合が起きる?)

- (イ)ためたコンデンサーと豆電球や発光ダイオードとの相性が悪い

- (ウ)その他

みなさんは,どう考えますか?

ここでお茶でも飲みながらじっくり考えてみてください。

わかんないなぁ

マスター,ヒントちょうだい!

では,ゼネコンを使ったことのある方は思い出してください。

ゼネコンにモーターや豆電球をつなぐと,モーターは回り,豆電球は光ります。

ところが,ハンドルを勢いよく回しすぎると,モーターはビュンビュン回って壊れ,豆電球は切れてしまいます。

マスターは,右の指が痛くて回すのは得意ではないですが,それでも 6 V くらいならすぐに出せます。

元気な児童なら(つなぐコンデンサーによって多少違いますが)8〜10 V は出せるでしょう。

つまり…

コンデンサーの定格電圧(耐圧:加えられる電圧の上限値)をどうしてもオーバーしてしまうのです。

サイエンスCAFÉを訪れた人たちは…

少しのオーバーは,そんなに気にしなくても…

いやいや,実はこの間,思いっきり回したらコンデンサーから煙が舞い上がりましてね〜

小6は元気がいいからね〜。もっともっとためよう! とやりかねないね

回すときだけじゃなくて,充電したなと思って回すのをやめたときも気になるなあ。そのままにすると電流がコンデンサーからゼネコンに逆流してゼネコンのハンドルが回り出しちゃうから,つないだ線をすぐに外さないと…

それなら,逆流防止にダイオード(一方通行にするもの)を入れればOKだね。

それより,充電したコンデンサーに豆電球をつないでも豆電球はそうそう切れないけど,発光ダイオードの方は耐圧オーバーで切れちゃうかも。切れるときは一瞬だから,それに気づかなかったら「点かない」って児童が誤解しちゃうかも。

そっちは,充電電圧にもよるけど 50〜100 Ω の抵抗を入れればいいんじゃない?

というような話をしていました。

マスターが,

電気の得意な先生なら,ダイオードを入れたり,抵抗を入れたりと対応できるかもしれないけど,小学校の先生は,必ずしも理科が専門なわけではないしね…

と口をはさむと,

そう! そこで今,いろいろ改造して試作品を作っているんです

ということでした。

そんな話をした直後に,偶然ネットで見つけたのが最初に紹介した「掘り出しモノ」なのです。

(next page↓)