マスター,今回の話題をいろいろ調べていたら次のことが分かりました。

- ①江戸時代の中期から後期にかけて,真鍮が仏壇の鐘,ロウソク立て,花立など仏具に盛んに利用されていた。

- ②江戸時代の銅鏡は青銅で出来ていた。

マスター,②のことを知ったときに「えー,本当!!」と驚きました。

あのピカピカの真鍮色と,①のことから,“青銅鏡”とは信じられませんでした。

納得がいかなかったので,国立東京博物館,国立奈良博物館に問い合わせました。

すると…

青銅鏡です!

との返事でした。さらに調べると…

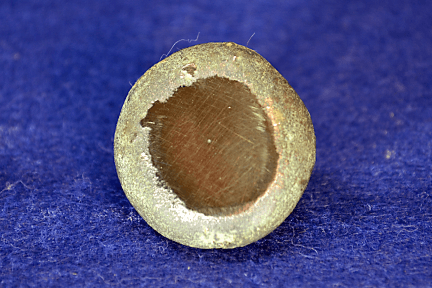

- ③青銅の合金は,銅に混ぜるスズの割合が少ないと真鍮色になる。

そこで,マスターが今まで作ってきたいくつかの青銅を磨いてみると…

まさに真鍮色の青銅が見つかりました。

そういえば,さっきの写真の鏡は真鍮色だったから,文字が書いてある手前の白紙が,鏡にはいくぶん赤,黄色みをおびて映っていたぞ!

良く見ていましたね。

鏡に色がついていると,実物通りの色には映りません。

そこで当時は,真鍮色の鏡面に水銀,または水銀にスズを混ぜたものを擦(こす)りつけて,銀色にしていたのです。

水銀? 水銀って毒だよねぇ。

はい。

でも,江戸時代の当時は,まだ水銀の毒性がはっきりと分かっていませんでしたから…

現在では,水銀はその毒性から環境中に排出したりしないよう厳しく規制されています。

ですから今の鏡には水銀は使われていません。

ところでマスター,青銅鏡は銅に入れるスズの割合が多いと銀色になって本物の色と近い像が映るのはわかったけど,古代は特に鏡としてよりも御神体として利用していたのでしょう!

だったら,少ないスズの量の真鍮色でも良いのでは??

確かに御神体に使うなら,別に実物通りの色に映らなくてもいい気がするね。

ところが,銅のとける温度(融点)は 1085 ℃ なので,古代の技術ではその火力には限界がありました。

そこで,スズ(融点:232 ℃)を加えていくと,銅がとける温度が下がることを利用していたのです。

ほー 古代人もすごいなー!