今日,コンピュータは社会のさまざまな場面で用いられ,人々の生活を便利で豊かなものにしています。

コンピュータをより効果的に動作させているのが,「プログラム」です。

2020年度より全面実施される学習指導要領ではプログラミング教育が必修となり,

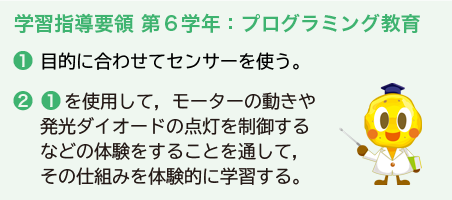

理科では第6学年で具体的な内容が例示されました。

その目標は,コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力(プログラミング的思考)を

育むこととなっています。

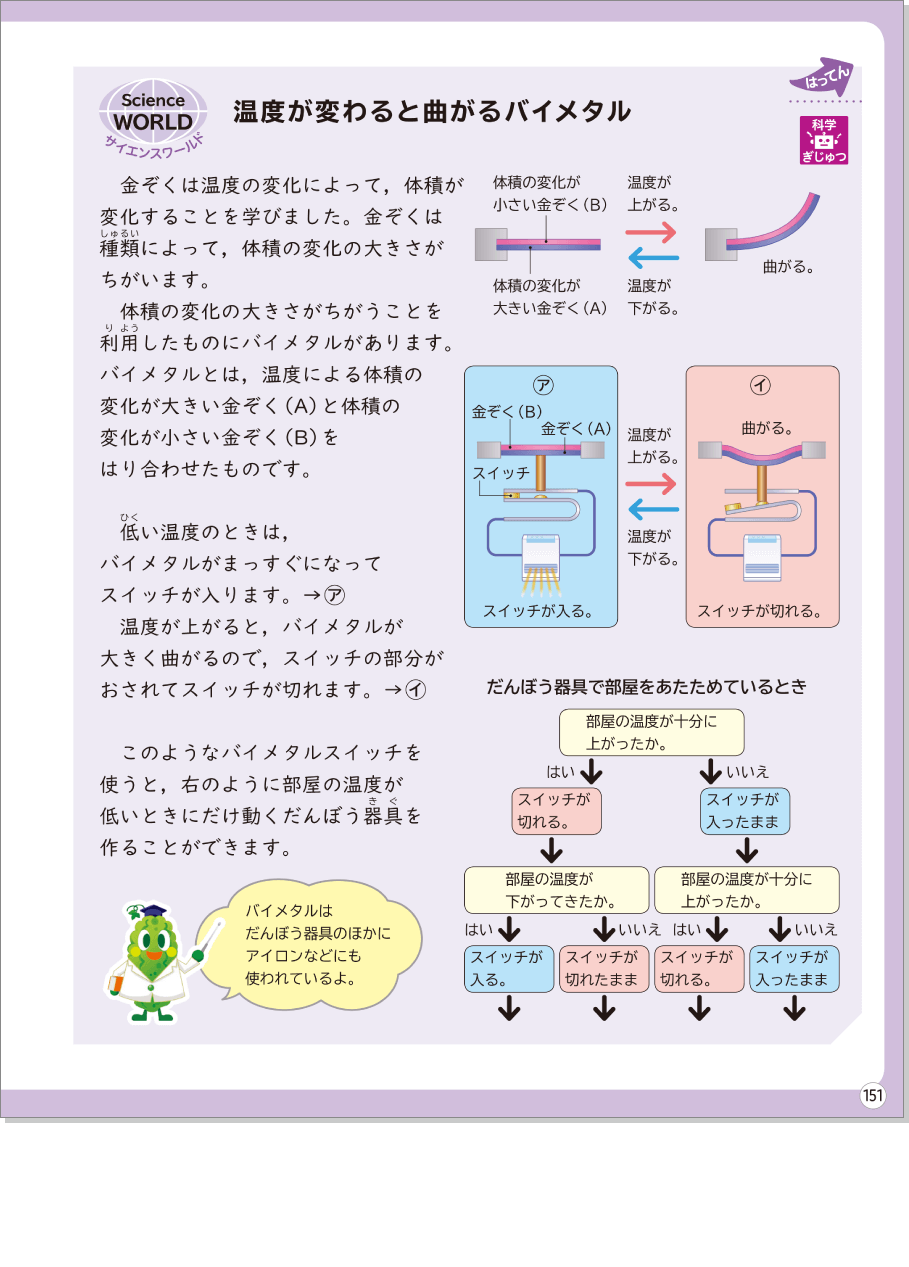

第3学年〜第5学年におけるプログラミング的思考

第3学年~第5学年では,

「思考力,判断力,表現力等」を育む中に,

プログラミング的思考の育成につながる

プログラミングの体験を計画的に取り入れています。

- 紙面を見る

- 4年 p.151

解説をかくす

- 1.

- 第6学年におけるプログラミング教育

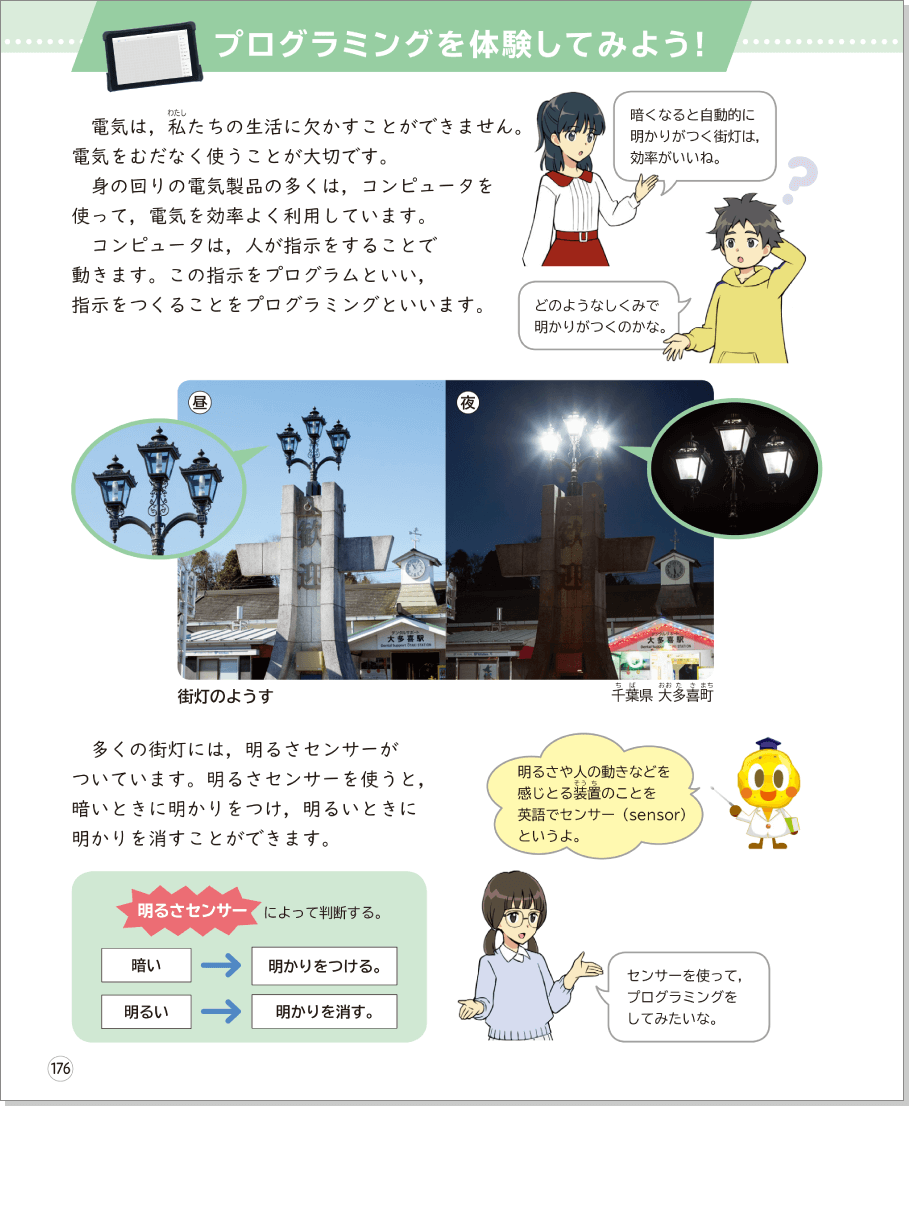

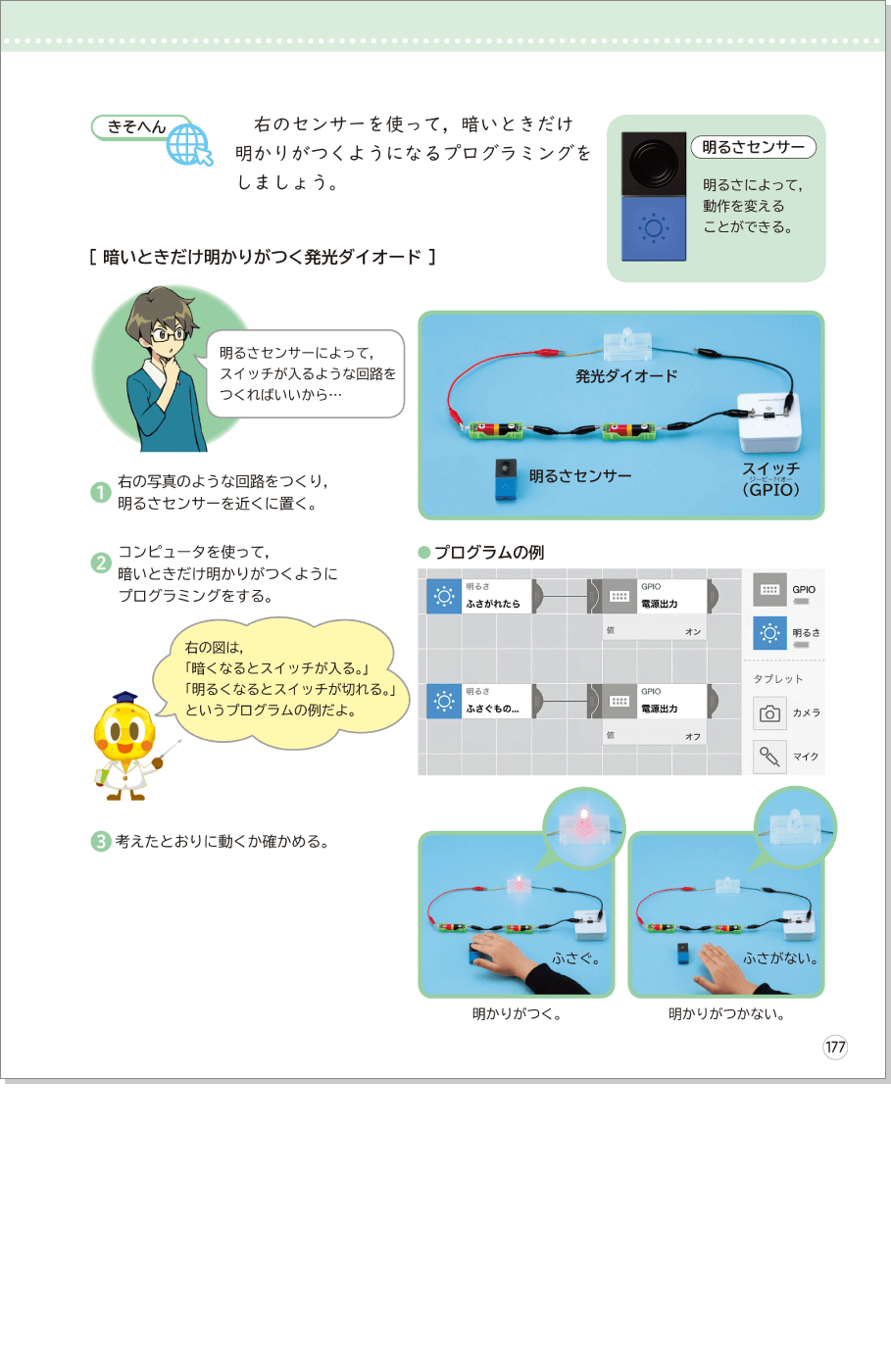

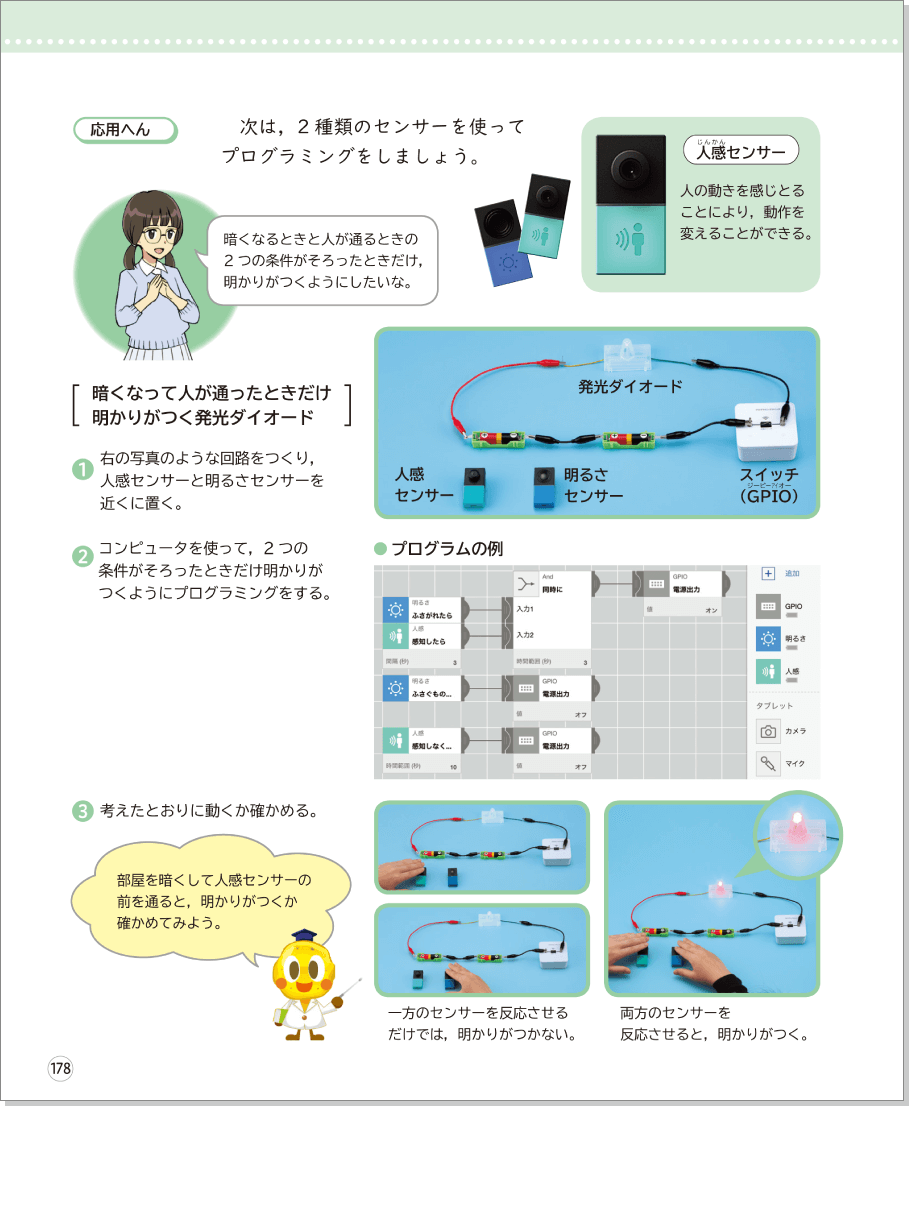

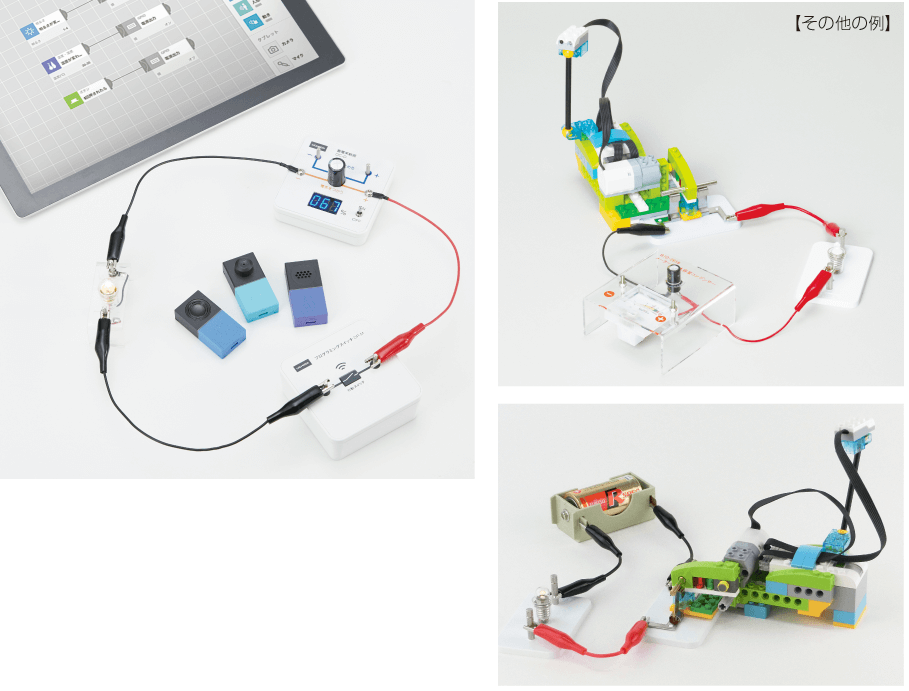

プログラミング教材の1つである

MESH(メッシュ)を使った場合の

「暗くなると明かりがつく」,

「明るくなると明かりが消える」という街灯の点灯と

同じようなプログラムの例を紹介しています。

写真やイラストを多用することで,楽しく簡単に

プログラミングが体験できるように工夫しています。

- 紙面を見る

- 6年 p.176

- 6年 p.177

- 6年 p.178

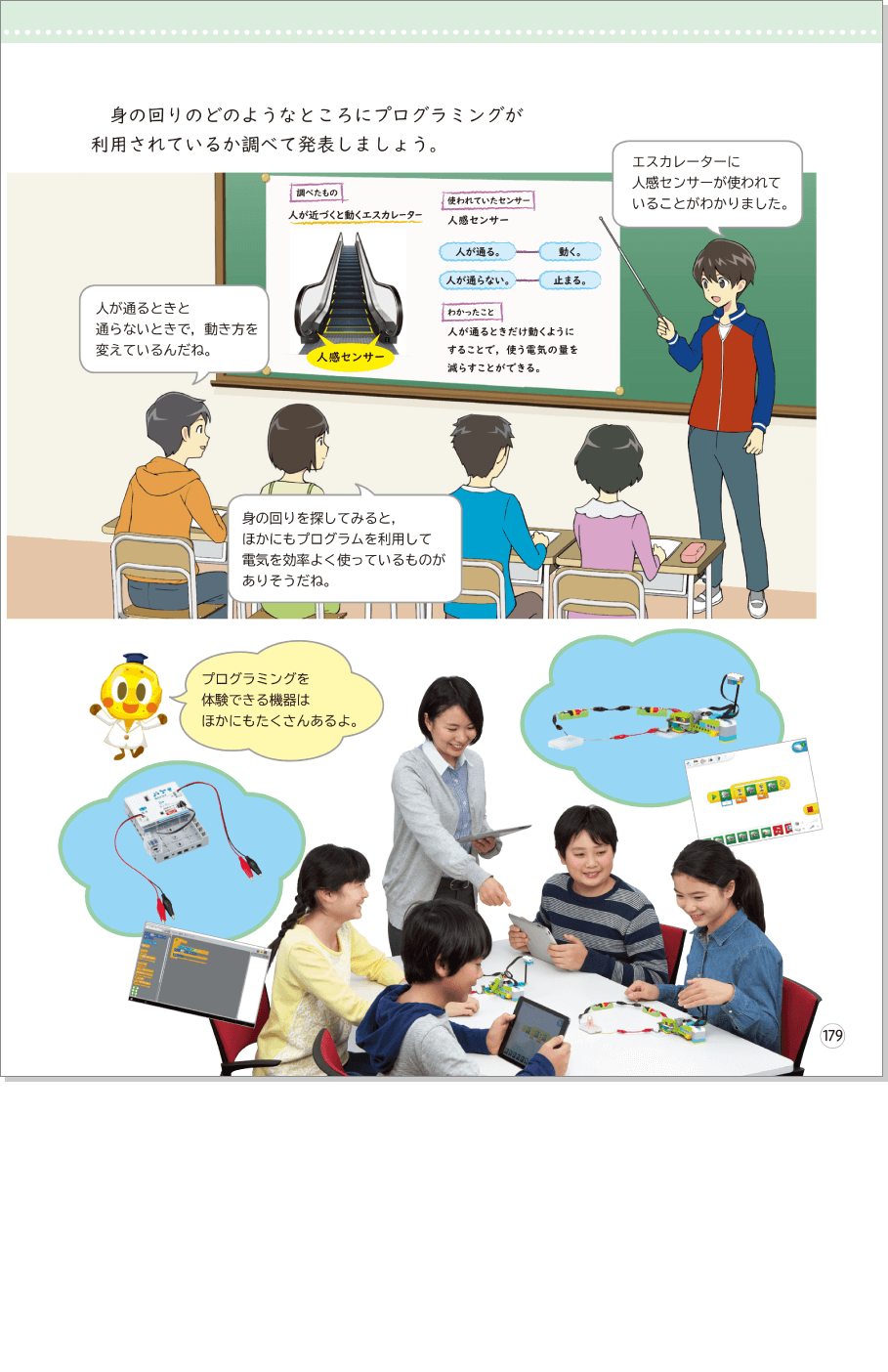

- 6年 p.179

解説をかくす

解説をかくす

解説をかくす

解説をかくす

このように,プログラムを基礎編と応用編に分けて展開しており,

児童がプログラミングの学習を体験的に進めながら,

コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を育むことができます。

また,身近な生活にプログラミングが活用されていることやそのよさについて学習することにより,

プログラミングの学習をよりよい社会づくりに生かそうとする態度の涵養にもつながります。

- 2.

- ウェブサイトでのプログラミング教材の紹介

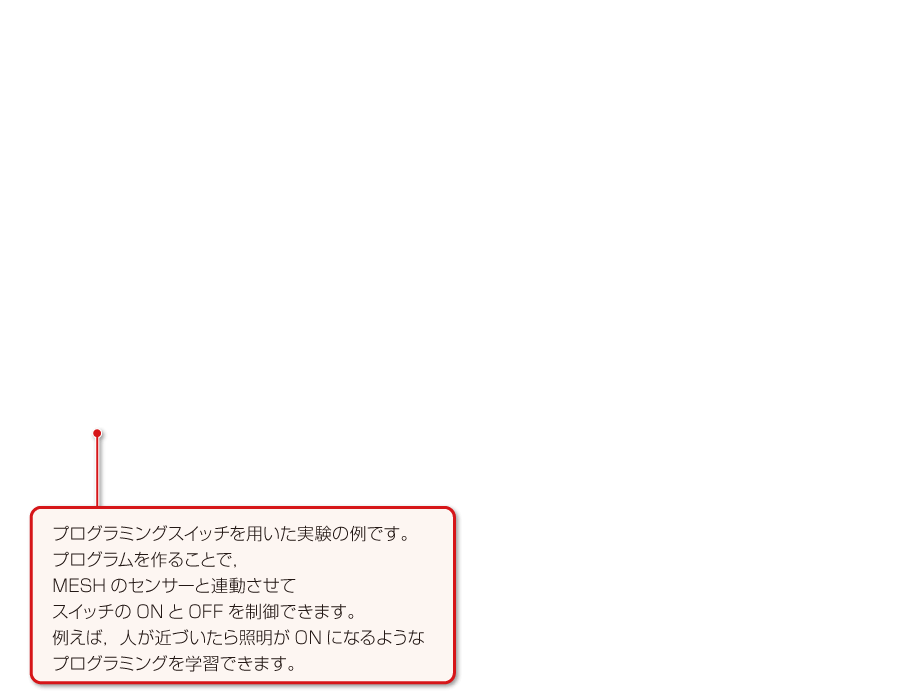

「たのしい理科」に掲載した教材以外にも,さまざまなプログラミング教材があり,

今後も新商品が出てくることが予想されます。

それらの教材を使用してもプログラミングの学習ができるように,

大日本図書のウェブサイトでプログラミング教材を紹介し,常に更新していきます。

- 紙面を見る

- 詳しく見る

解説をかくす

- 3.

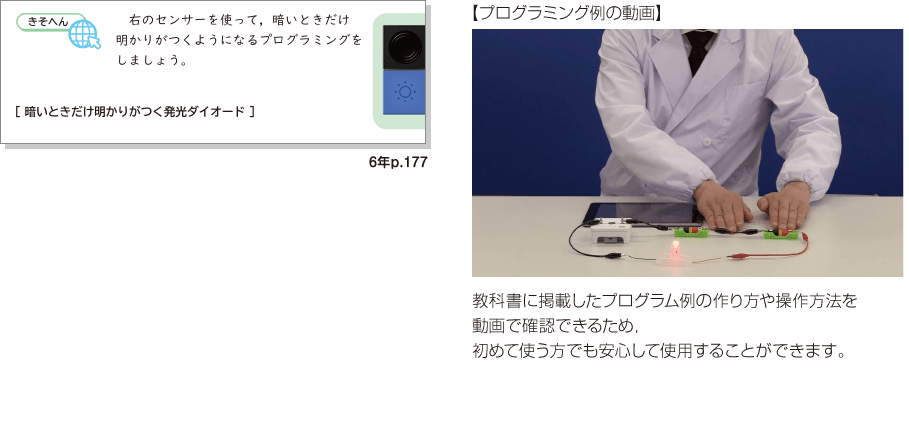

- ウェブサイトによるプログラミング教育のサポート

大日本図書のウェブサイトでは, プログラミング教育に関するさまざまなサポートをしていきます。

- 紙面を見る

- 詳しく見る

「内容解説資料」インデックスに戻る

プログラミング教育

監修者

東京学芸大学准教授

加藤 直樹

プログラミング教育の道しるべに

プログラミングに必要な論理的思考力をどのように育むかはとても難しい課題です。

「たのしい理科」にはその道しるべとなる題材が数多く掲載されています。

「たのしい理科」に沿って授業を進めていく際,

コンピュータを使わずに論理的な思考を育むトピックで,

例えばフローチャートを用いる活動をしたら,

他の場面では児童がフローチャートを作ることが大事です。

実際にプログラミングを体験させるときには,

児童が自ら試行錯誤してプログラムを作ることが重要です。

そのためには,小学校の6年間で系統的にプログラミング的思考と

プログラミング力を育んでいく必要があります。

「たのしい理科」とウェブサイト内にある「たのしい理科ウェブ」を上手に活用して

プログラミング教育を進めていってもらえればと思います。