消費税と割引の計算はどちらが先?

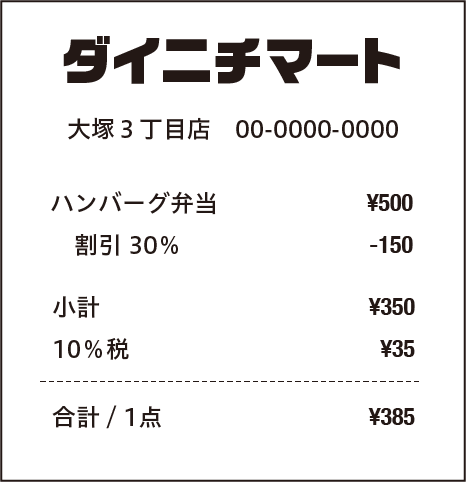

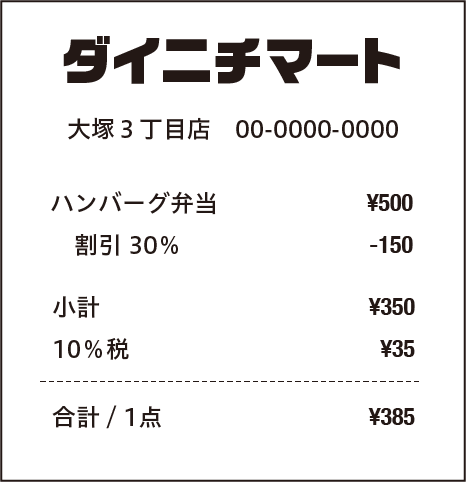

上のレシートを見ると、

②の金額を支払っている

みたいだけど……

商品を購入するとき,その代金に応じて「消費税」が

かかります。2024年現在,消費税率は10%ですので,

定価500円の商品を購入する際は,定価の500円に

その消費税にあたる50円(500×0.10)が加えられた

550円を支払うことになります。

ところで,スーパーなどで買い物をするときに,商品が

割引されていることがあります。その際に支払う金額は,

① 定価に消費税分を加えた金額から割引する

② 定価から割引した金額に,それをもとした消費税を加える

のどちらで算出されているのでしょうか。

また,①,②では支払う金額は異なるのでしょうか。

定価500円の商品が「30%引き」で売られている場合を例にして考えてみましょう。

左のレシートを見ると、②の金額を支払っているみたいだけど……

①の場合

定価500円に消費税を加算した金額は550円。

その金額の30%は165円だから

550−165=385円を支払うことになる。

②の場合

定価500円の30%は150円だから割引した金額は350円。

その金額の10%は35円だから

350+35=385円を支払うことになる。

この例で考えると,支払う金額は等しくなりますが,その他の場合でも同じことが言える

のでしょうか。

このような疑問を解決するのに,文字式の考え方が有効な場合があります。消費税率が$b$%で,

定価が$a$円の商品が$c$%割引だった場合の支払う金額を考えてみましょう。

①の場合

$\left( a \times \dfrac{100 + b}{100} \right) \times \dfrac{100 - c}{100}$(円)

②の場合

$\left( a \times \dfrac{100 - c}{100} \right) \times \dfrac{100 + b}{100}$(円)

これでわかったように,①,②ともに

$ a \times \dfrac{100 + b}{100} \times \dfrac{100 - c}{100}$ 円

となるので,どちらの順番でも「支払う金額」は,変わらないことがわかります。

しかし,消費税の計算と割引の計算の順番は,明確に『割引のほうが先』と決まっています。

なぜなら,この計算の順序は「支払う金額」には関係がありませんが,

「消費税額(消費税として納税される額)」に影響があるからです。

これも文字式を使って確認してみましょう。

①の場合

$ a \times \dfrac{b}{100}$(円)

②の場合

$\left( a \times \dfrac{100 - c}{100} \right) \times \dfrac{b}{100}$(円)

このように,式が異なることから,①と②では「消費税額」が異なることがわかります。

消費税は,販売したお店が納めるものですから,その金額が計算によって異なってしまうと,

お店の利益にも影響が出てしまいます。そのため,計算の順序はしっかり決めておく必要が

あるのです。